그날의 녹음테이프는 진실을 알고 있을까. 말하는 사람의 소리는 하나도 없고 듣는 사람의 한숨과 훌쩍임, 애절한 질문만이 가득 담겨있을 그 테이프 말이다. 최정환의 유언에 얽힌 이 이야기는 ‘잘 듣는다는 것’이 무엇인지 질문하는 한편의 슬픈 영화 같다.

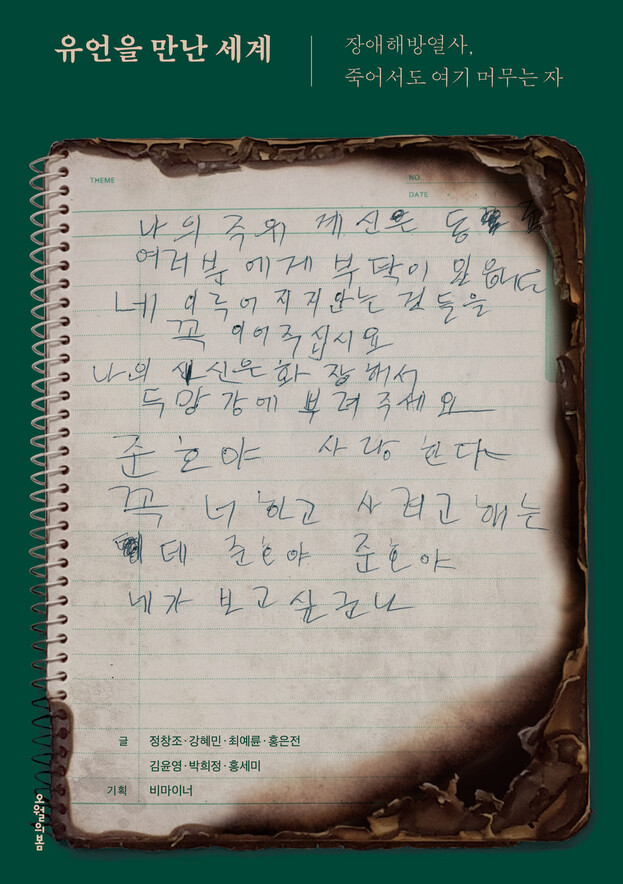

1995년 최정환 열사의 분신자살 이후 ‘장애인 노점상 최정환씨 분신사건 비상대책위’ 소속 회원과 대학생 300여명이 서초구청 앞에서 시위를 벌이고 있다. 이들은 밧줄로 서로의 목을 감고 ‘폭력단속반 해체’와 ‘관련자 처벌’을 요구했다. 최정환씨가 남긴 유언은 이후 장애해방 투쟁의 중대한 불씨 역할을 하게 된다. <한겨레> 자료사진

홍은전 | 작가·인권 동물권 기록활동가

1995년 3월8일 밤 전국노점상연합회 활동가 유희는 한통의 전화를 받았다. 최정환이라는 장애인 노점상이 분신했다는 소식이었다. 사람들과 함께 병원으로 달려간 유희는 난생처음 분신한 사람을 보았다. 불에 탄 남자는 온몸의 껍질이 벌겋게 벗겨진 채 사경을 헤매고 있었다. 서른일곱이었던 유희 역시 청계천에서 노점을 하며 아이 셋을 키운 사람이었기에, 누구보다 단속의 고통을 잘 알고 있었다. “장애인이 직업을 갖는다는 걸 감히 생각지도 못하던 시절에 노점을 해서 먹고살아 보려던 사람이 얼마나 괴로웠으면 제 몸에 불을 붙였을까, 그 심정을 생각하니 죽을 것처럼 마음이 힘들었어요.” 세월이 흘러 60대가 된 유희가 마이크를 꼭 쥐고 말했다. 최정환 열사의 이야기가 실린 책 <유언을 만난 세계> 북 콘서트 자리에서였다.

최정환을 보고 돌아온 그는 밤새 험한 꿈에 시달렸다. 불에 탄 최정환이 귀신처럼 커다랗게 다가오는 꿈이었다. 어찌나 무서운지 눈을 감기가 두려운 밤이었다. 이렇게 무서운 것들을 앞으로도 계속 보게 될 텐데 이걸 뛰어넘지 못하면 영원히 운동은 못 할 것 같았다. 다음날 그는 동료들에게 이 두려움을 넘어서기 위해서라도 자신이 최정환을 계속 만나고 싶다고 말했다. 중환자실의 최정환은 하루 두번밖에 면회가 되지 않았는데 스스로 그 일을 자처한 것이었다. 인간이 얼마나 크게 말하고 싶으면 제 몸에 불을 붙일까. 얼마나 많은 사람이 듣길 바라면 그런 고통을 감내할까. 그는 녹음기를 쥐고 중환자실로 들어갔다. 두 눈을 부릅뜨고 최정환을 바라보았다.

그는 최정환의 저 유명한 유언 “복수해 달라, 400만 장애인을 위해서라면 죽어도 좋다”는 말을 직접 듣고 전한 사람이었다. 60대의 유희가 그 말을 들었던 과정을 들려줬다. “화상으로 입술과 눈꺼풀이 다 뒤집어진 사람도 이야기할 수 있습디다. 왜 이렇게 힘든 일을 했나요, 하고 내가 말하면 최정환도 어, 어, 어, 하면서 무언가 말하려고 애를 썼고 그러면 내가 스무고개를 하듯이 그 사람이 무슨 얘기를 하고 싶은지 계속 물었습니다.”

어느 날 최정환이 입술에 힘을 주며 오므리는 모양이 꼭 ‘복수’ 같아서 유희가 물었다. 복수? 복수해 달라고요? 최정환이 어, 어, 어, 하자 유희는 자신의 얘기가 맞으면 눈을 깜빡여보라고 주문했다. 최정환이 안간힘을 써서 눈을 감았다가 떴다. 유희는 목이 메었다. 알았어요, 복수해 줄게요. 그러니까 절대로 죽지 말아요. 당신이 그렇게 원하던 집회를 매일 하고 있어요. 그러니 꼭 살아야 해요. 살 거죠? 동지, 살 거죠? 유희는 그의 답이 간절하게 듣고 싶었다. “내 말을 알아들었으면 눈을 깜빡여 보세요.” 이번에도 최정환은 눈을 천천히 감았다 떴다.

하지만 다음날 만났을 때 최정환의 동공은 열려 있었고 사람을 알아보지 못했다. 그날 밤 그는 서른여덟의 나이로 사망했다. 유희가 들은 “복수해 달라”는 말은 그렇게 그의 유언이자 시대의 유언이 되었다. 수많은 장애인과 노점상, 대학생들이 그 말에 화답하듯 거리로 뛰쳐나와 살인적 노점 단속에 저항하고 장애인과 빈민의 생존권을 요구하며 싸웠다. 최정환이 그토록 기다렸던 존재들이었다. 유희는 커다란 솥을 걸고 수백명이 먹을 밥을 지었다.

최정환의 영결식은 연세대에서 치러질 예정이었다. 하지만 연세대로 출발한 트럭은 병원을 나서자마자 방향을 틀어버렸다. 한 장애인 조직이 경찰과 손잡고 주검을 빼돌렸다. 최정환의 주검은 까만 캐딜락에 옮겨져 경찰의 엄호와 방송사 스포트라이트를 받으며 어딘가로 향했다. 분노한 사람들은 경찰서 앞에 건축 쓰레기를 쌓아 불을 질렀고 유희는 캐딜락을 막고 엉엉 울었다. 그날 오후 어떤 사람들은 서울 도심 곳곳에서 최정환의 유언을 외치며 격렬하게 저항하다 체포되었고, 어떤 사람들은 경기도 용인의 공원묘역에서 불에 탄 최정환의 주검을 조용히 땅에 묻었다.

유희가 들었다는 최정환의 유언은 소리가 없었으므로 의심을 받았다. 기도를 절개했던 최정환이 정말로 그렇게 말할 수 있었겠느냐고 사람들은 수군거렸다. 두 사람의 대화가 담겼다는 그날의 녹음테이프는 진실을 알고 있을까. 말하는 사람의 소리는 하나도 없고 듣는 사람의 한숨과 훌쩍임, 애절한 질문만이 가득 담겨 있을 그 테이프 말이다. 최정환의 유언에 얽힌 이 이야기는 ‘잘 듣는다는 것’이 무엇인지 질문하는 한편의 슬픈 영화 같다. ‘무엇을 듣겠다’는 것은 실은 ‘어떻게 살겠다’는 의지의 표현이어서, 우리는 같은 것을 듣고도 모두 다르게 살아가는 것이다.

![[홍은전 칼럼] 서지 않는 열차를 멈춰 세우며 [홍은전 칼럼] 서지 않는 열차를 멈춰 세우며](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0402/53_16804298329473_20230402501842.jpg)