인도 오리사주 시밀리팔 호랑이보호구역의 무인카메라에 촬영된 검은 호랑이(왼쪽)와 보통 호랑이. 비나이 사가르 외 (2021) PNAS 제공.

2022년 임인년은 검은 호랑이의 해이다. 그러나 민속과 신화가 아닌 야생에도 드물지만 검은 호랑이가 산다. 굵은 줄무늬 때문에 전체적으로 검은색을 띠는 이 호랑이는 소수가 고립돼 근친교배를 거듭한 결과 태어났음이 유전체 연구로 밝혀졌다.

우마 라마크리슈난 인도 국립 생물학센터 교수 등 인도와 미국 연구자들은 야생의 검은 호랑이가 유일하게 서식하는 인도 동부 시밀리팔 호랑이보호구역의 호랑이를 대상으로 유전체(게놈)를 해독한 결과 “고양잇과 동물의 털 무늬와 관련된 유전자에서 단 하나의 염기가 돌연변이를 일으켜 검은 호랑이 형질이 나타났다”고 지난 9월 과학저널 ‘미 국립학술원 회보(PNAS)’에 실린 논문에서 밝혔다.

검은 호랑이는 줄무늬가 굵거나 줄무늬끼리 융합해 황갈색 바탕을 가려 전체적으로 검게 보인다. 그러나 몸 전체가 검지는 않아 이런 형질을 ‘의사 흑색증’이라 부른다.

동물원의 검은 호랑이. 검은 줄무늬의 폭이 굵거나 서로 융합해 전체적으로 검은색을 띤다. 라제쉬 쿠마르 모하파트라 제공.

검은호랑이의 특별한 무늬는 인도에서 1700년대부터 간헐적으로 보고됐다. 시밀리팔 호랑이보호구역에서는 2017년과 2018년 검은 호랑이가 목격됐고 2019년에는 인근 지역인 난단 카난 보호구역에서 발견된 기록이 있다(▶

강렬한 뒷모습 ‘검은 호랑이’ 내려왔다…세계 7~8마리뿐).

이번 연구는 왜 이런 형질이 나타나는가를 규명한 것이다. 연구자들은 시밀리팔 보호구역의 호랑이 16마리 가운데 무늬가 특이한 12마리의 유전체를 해독했다.

이를 위해 연구자들은 2750㎢ 면적의 보호구역에서 호랑이의 배설물과 털을 수집했고 발톱으로 긁은 나무둥치와 잡아먹은 먹이에 남긴 침에서 유전자를 채취했다. 다른 동물원의 검은 호랑이 5마리와 압수된 검은 호랑이 가죽 2개도 분석 대상에 포함했다.

유전체를 해독한 결과 검은 호랑이는 다른 벵골호랑이와 유전자 하나(

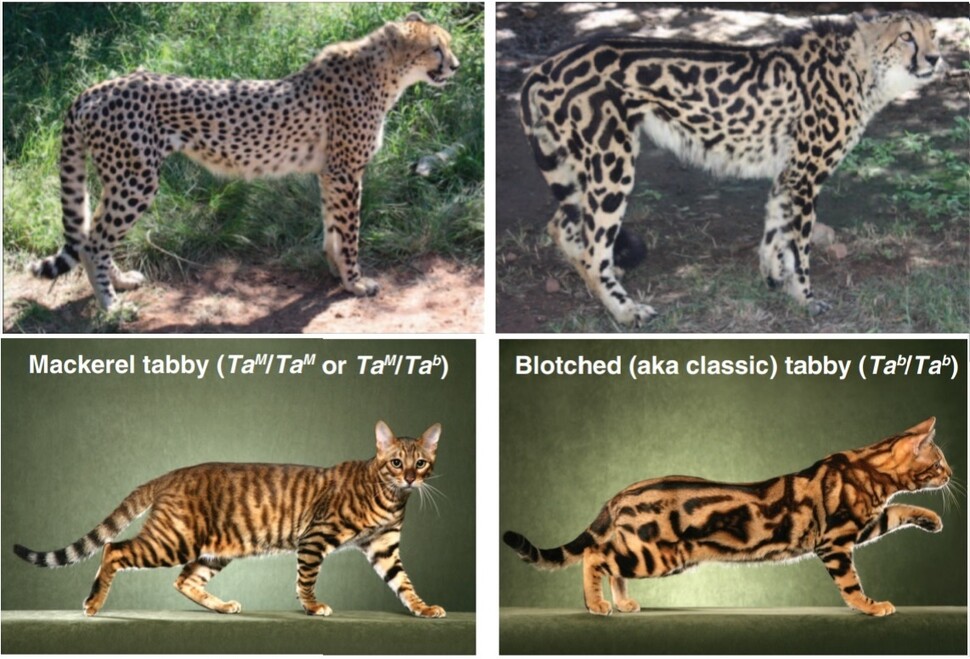

Taqpep 유전자)를 이루는 1360개의 염기 가운데 한 개의 문자가 다른 문자로 뒤바뀐 돌연변이가 일어났음을 확인했다. 연구자들은 “이 유전자의 돌연변이는 같은 고양잇과의 치타와 집고양이에서도 털 무늬 변화를 일으킨다는 사실이 알려졌다”고 밝혔다.

Taqpep 유전자에 돌연변이가 일어나면 호랑이뿐 아니라 치타와 집고양이에서도 줄무늬가 굵어지거나 융합하는 형질(오른쪽)이 나타난다. 크리스토퍼 캘린 외 (2012) ‘사이언스’ 제공.

시밀리팔 호랑이 무리에서 이런 돌연변이가 출현할 확률은 58%에 이른다고 연구자들은 밝혔다. 인도의 다른 지역 호랑이 395마리를 조사했더니 같은 돌연변이가 전혀 나타나지 않은 것과 대조된다.

그렇다면 이런 드문 돌연변이는 왜 이 보호구역에서만 발생했을까. 연구자들은 애초 이 보호구역이 개활지인 다른 보호구역과 달리 숲이 우거져 어두운 털 빛깔이 사냥에 도움이 됐을 가능성을 고려했다.

그러나 유전자 분석과 모델링 결과 유전 다양성의 상실이 원인인 것으로 드러났다. 연구자들은 “애초 적은 수의 호랑이가 이 지역에 들어왔고 이들이 주변과 단절된 채 오랜 세월 근친교배를 이어 온 결과 드문 돌연변이가 두드러진 형질로 자리 잡게 됐다”고 밝혔다. 소수의 선구 개체가 고립돼 유전 다양성이 줄어들면 자연선택이 아니라 우연으로 형질이 결정되는 것으로 알려졌다.

실제로 이 보호구역에서 가장 가까운 호랑이 서식지는 500㎞ 이상 떨어져 있어 젊은 수컷이 평균적으로 확산하는 거리 148㎞를 훨씬 넘어선다고 연구자들은 밝혔다. 유전적으로 가까운 개체 사이의 교배가 여러 세대 이어질 수밖에 없다.

동물원의 다양한 호랑이. 왼쪽부터 백호, 검은 호랑이, 정상 호랑이. 동물원에서는 종종 백호에서 검은 호랑이가 태어난다. 근친교배로 열성유전자가 발현하기 때문으로 보인다. 라제쉬 쿠마르 모하파트라 제공.

라마크리슈난 교수는 “이번 연구는 소수가 장기간 유전적으로 고립됐을 때 나타나는 ‘창시자 효과’를 잘 보여준다”며 “호랑이를 보호하려면 인간활동 속에서도 호랑이 집단끼리 단절되지 않도록 하는 일이 매우 중요하다”고

이 센터 보도자료에서 말했다.

인용 논문:

Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI: 10.1073/pnas.2025273118

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[영상] 압력솥으로 사라지는 ‘농장 호랑이’, 야생의 2배 넘는다 [영상] 압력솥으로 사라지는 ‘농장 호랑이’, 야생의 2배 넘는다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2021/1207/8116388604093896.jpg)