눈을 감고 있는 올리브개코원숭이. 원숭이도 잠 부족에 허덕인다. 그러나 포식자 감시와 사회적 유대가 잠보다 생존을 위해 더 중요하다. 카터 로프터스 제공.

스마트폰의 사회관계망서비스(SNS) 등 ‘잠 도둑’이 현대인의 수면 부족을 부추긴다. 그러나 야생의 영장류도 무리와 함께 잘 때 토막잠을 자며 낯선 곳에서는 쉽게 잠들지 못하는 것으로 밝혀졌다.

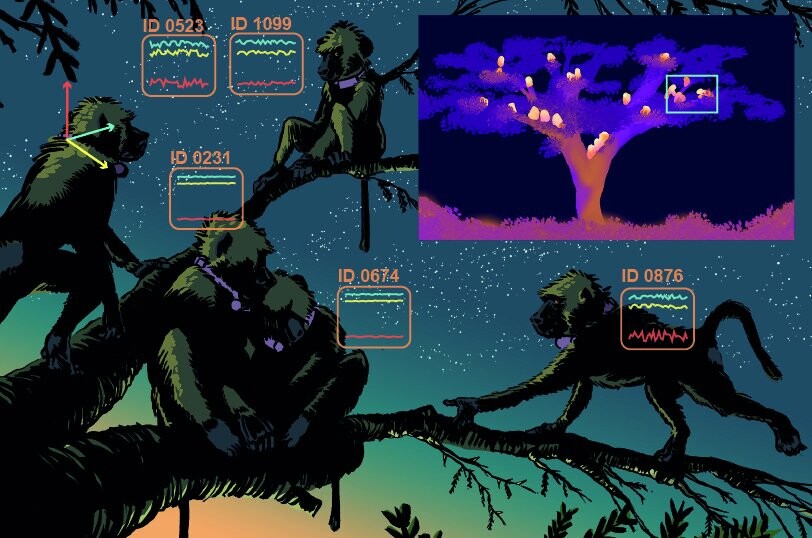

마가레트 크로푸트 독일 막스플랑크 동물행동연구소 박사 등 국제연구진은 케냐 음팔라 연구센터에서 야생 올리브개코원숭이 26마리에 위성추적장치와 가속도계를 부착해 이들의 수면 행동을 조사했다. 가속도계는 스마트워치와 비슷하게 원숭이가 잠이 드는지 깨어나 움직이는지를 기록한다.

2일 과학저널 ‘이 라이프’에 실린 논문에서 연구자들은 조사 결과 원숭이들은 전날 아무리 잠을 못 잤거나 당일 육체적으로 힘든 일을 겪었더라도 낯선 곳이거나 많은 동료와 함께 잘 때는 잠을 덜 자는 것으로 나타났다고 밝혔다. 또 이 원숭이에게 포식자 감시와 사회적 관계 유지가 생존을 위해 더 중요하기 때문에 부족한 잠의 벌충은 부차적인 일로 드러났다.

꿀벌부터 사람까지 잠은 생명유지에 필수적이다. 피로에서 회복하고 에너지를 절약할 뿐 아니라 기억을 유지하고 중추신경계를 지원한다. 심하게 잠이 부족하면 죽을 수도 있다.

이처럼 잠이 건강에 중요하기 때문에 잠이 부족하면 나중에 더 오래 깊이 자 벌충한다. 연구자들은 이런 ‘잠의 항상성’이 이제까지 실험실이나 침실에서 이뤄진 잠 연구의 핵심 개념이었다고 주장했다.

개코원숭이의 목거리에는 가속계가 달려있어 미세한 3차원 움직임을 감지한다. 사진은 이 기록을 검증하기 위한 적외선 사진. 마이크 코스텔로, 막스프랑크 연구소 제공.

자연 속에서도 그럴까. 연구자들이 방대한 데이터를 확보한 올리브개코원숭이는 100마리에 이르는 무리 생활을 한다. 어둠이 깔리면 나무나 암석지대에 모여 잠을 청한다.

문제는 개코원숭이의 주요 포식자인 표범이 이때부터 활동을 시작한다는 점이다. 조사 결과 원숭이는 잠을 자면서도 일부는 깨어 주변을 살피는 집단경계를 했다.

밤 9시부터 이튿날 새벽 5시까지 기간의 82% 동안에 적어도 무리 중 한 마리는 깨어있었다. 한 마리가 깨어있는 기간은 평균 79분이었다. 새로운 장소에 잠자리를 정했을 때는 깨어있는 시간이 길어졌다. 낯선 장소일수록 표범으로부터 공격당할 위험이 크기 때문이다.

개코원숭이가 토막잠을 자는 이유는 포식자 경계만이 아니었다. 연구자들은 밤중에 원숭이가 깨어날 때 주변의 동료들도 함께 깨어나는 사실을 발견했다. 잠을 희생해 낮에 못다 한 사회적 관계를 유지한다는 것이다. 사람이 한밤중에 잠을 줄여 사회관계망서비스에 매달리는 것과 비슷한 셈이다.

크로푸트 박사는 “개코원숭이에게 잠은 집합 행동이라는 사실을 발견했다. 한 마리가 깨어나면 옆에 있던 동료들도 일제히 깨어나기 때문에 잠은 매우 짧고 조각나 있다. 이들의 잠은 생리적 필요의 충족과 집단생활의 사회적 압력 사이에서 균형을 맞추어야 한다”고

이 연구소 보도자료에서 말했다.

올리브개코원숭이도 낯선 곳에 가면 잠을 설친다. 사람도 사바나에서 포식자에 떨던 기억이 흔적으로 남아 있다. 위키미디어 코먼스 제공.

연구자들은 이번 연구에서 인간 잠의 진화 과정을 엿볼 수 있다고 밝혔다. 주 저자인 카터 로프터스 미국 캘리포니아대 데이비스 캠퍼스 박사과정생은 “중요한 일들이 겹쳐 ‘잠 빚’을 지는 현대인은 산업화 사회의 독특한 양상”이라며 “연구 결과 개코원숭이도 건강에 나쁘지만 다른 일들을 하려고 잠을 희생하는 것으로 드러났다”고 말했다. 그는 “개코원숭이는 밤중에 포식자에 아주 취약하고 잘 살아가려면 강한 사회적 연대를 유지해야 한다”며 “새롭고 위험한 환경에서 경계를 유지하고 무리와 가깝게 지내기 위해 잠을 희생하는 것은 중요한 적응”이라고 덧붙였다.

연구자들은 “초기 인류는 불을 다루기 전까지 사바나의 포식자에 극히 취약했고 인지능력이 부족해 사회적 관계를 유지하려면 밤에도 소통해야 했다”며 “당시의 흔적이 (위험 정보가 없고 포식 위험이 큰) 낯선 곳에서 깊이 못 자는 ‘첫날밤 효과’로 남았다”고 밝혔다.

인용 논문:

eLife, DOI: 10. 7554/ eLife. 73695

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[웹툰] 우린 계속 걷자 [웹툰] 우린 계속 걷자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206500963.webp)