아르헨티나 산 기예르모 국립공원의 대형 초식동물인 비쿠냐. 가축에서 옮겨온 개선충 때문에 집단이 붕괴했다. 조 리스 제공.

야생동물로부터 건너온 코로나19 바이러스로 인류가 고통을 겪고 있지만 반대로 사람이 야생동물로 전파한 감염병으로 생태계가 붕괴하는 일도 벌어지고 있다. 안데스산맥의 외딴 보호구역에 가축의 기생 진드기가 퍼지면서 먹이사슬이 도미노처럼 무너지고 전혀 다른 생태계로 바뀐 사례가 밝혀졌다.

줄리아 몽크 미국 예일대 박사과정생 등은 과학저널 ‘에콜로지 레터스’ 최근호에 실린 논문에서 아르헨티나 서부 안데스 지역에 있는 산 기예르모 국립공원에서 “질병 발생이 외딴 보호구역 생태계에 불러일으킨 연쇄적 효과를 현지연구를 통해 확인했다”고 밝혔다.

산 기예르모 국립공원의 전경. 해발 2000∼5600m에 16만㏊ 넓이인 이 국립공원은 연 강수량이 300㎜ 미만인 건조지대이다. 조 리스 제공.

안데스산맥의 해발 2000∼5600m 고지대에 16만㏊ 넓이로 펼쳐진 이 국립공원은 연 강수량이 300㎜ 미만인 건조한 곳이다. 면적의 절반을 차지하는 평원은 드문드문 식물과 덤불이 난 곳으로 이곳의 유일한 대형 초식동물인 비쿠냐가 산다.

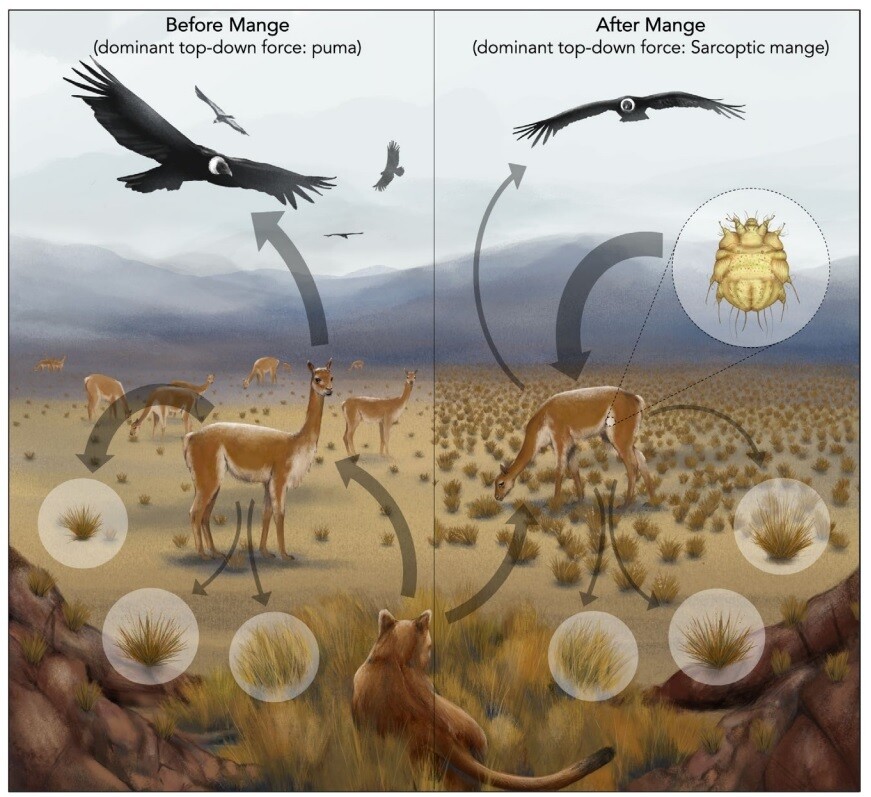

라마와 친척뻘인 낙타과의 비쿠냐는 퓨마가 천적이다. 퓨마가 잡아먹고 남긴 비쿠냐 사체는 안데스콘도르 차지이다. 비쿠냐-퓨마-콘도르로 이어진 먹이사슬은 이 지역 식생과 함께 안정적으로 유지됐다.

그러나 2015년 개선충이 유입되면서 급격한 변화가 일어났다. 국립공원 밖에서 가축으로 기르던 라마가 옴을 일으키는 진드기에 감염된 채 공원 안 비쿠냐를 감염시켰다.

피부를 파고든 진드기는 탈모와 가려움증, 만성 피부염 등을 일으키는데 감염된 동물은 면역력이 떨어지고 거의 움직이지 못해 굶어 죽거나 쉽게 잡아먹힌다. 그 바람에 비쿠냐의 밀도는 1㎢당 17마리에서 2020년 1마리로 곤두박질했다. 개선충이 퍼진 뒤 5년 안에 비쿠냐 집단은 사실상 붕괴했다.

진드기 감염병이 퍼지기 전(왼쪽)과 후의 생태계 변화. 비쿠냐-퓨마-콘도르로 이어지던 먹이사슬은 붕괴했고 식물이 늘었다. 줄리아 몽크 외 (2022) ‘에콜로지 레터스’ 제공.

주 저자의 하나인 저스틴 스미스 미국 캘리포니아대 데이비스 캠퍼스 교수는 “병원체는 재빨리 자리를 잡아 동물들이 적응하거나 대응할 시간을 주지 않는다”고

이 대학 보도자료에서 말했다. 퓨마가 지배하던 생태계가 진드기로 넘어갔지만 그 결과는 전혀 달랐다.

감염병이 만연해 비쿠냐가 사라지자 먹이의 88%를 거기 의존하던 콘도르가 가장 큰 타격을 입었다. 줄리아 몽크는 “매일 볼 수 있던 콘도르가 몇 달씩 자취를 감추었다”고 말했다. 먹이터가 사라지자 콘도르는 가축을 기르는 인근 농경지와 쓰레기 매립지로 옮겨갔다.

안데스콘도르는 거의 전적으로 퓨마가 사냥한 비쿠냐 사체에 의존했지만 먹이가 사라지자 인근 농경지와 쓰레기 매립지에서 먹이를 찾고 있다. 조 리스 제공.

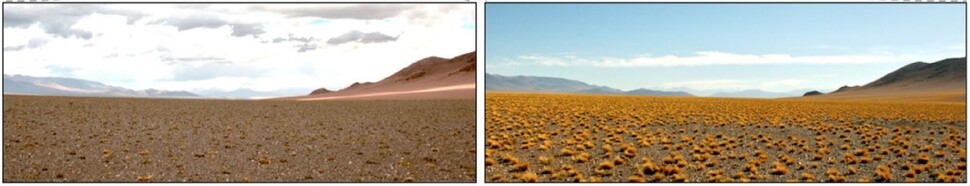

초식동물이 격감하자 평원의 식생도 바뀌었다. 몽크는 “처음 연구를 시작할 때 거의 맨땅이던 평원에 식물이 가득 덮이기 시작했다”고 말했다. 대형 초식동물이 사라지자 평원의 식물 양은 질병이 돈 뒤 9배까지 증가했다. 연구자들은 늘어난 식물로 인해 침입종인 유럽 토끼가 번성할 것을 우려하고 있다.

이 연구에서 퓨마의 개체수 변화는 확인하지 못했다. 무선추적장치를 질병 발병 이후 부착하기 시작했기 때문이다. 무선추적장치를 단 퓨마 1마리가 굶어 죽은 채 발견돼 먹이 부족을 짐작할 수는 있었다. 확인된 사실은 퓨마가 쥐나 토종 토끼 등 소형 먹이를 먹게 됐다는 것이다.

비쿠냐는 퓨마가 은밀하게 접근하는 것을 피하기 위해 평원의 식물을 주로 먹었다. 비쿠냐가 사라지자 먹이였던 식물이 크게 번성해 쥐 등 소형 초식동물이 늘어났다. 줄리아 몽크 외 (2022) ‘에콜로지 레터스’ 제공.

연구자들은 “개선충의 영향이 안데스 생태계에 어떤 영향을 끼칠지 아직 충분히 알지 못한다”며 과거와 같은 비쿠냐-퓨마-콘도르 먹이사슬이 복원될 것인지에 의문을 표시했다. 스미스 교수는 “이 생태계가 회복할 수 있을지 정말 모르겠다. 생태계가 이전에 우리가 알던 상태로 돌아갈지 아니면 새로운 균형이 나타날지 예측하기가 힘들다”고 말했다.

감염병이 사라지더라도 비쿠냐와 퓨마, 콘도르로 이어지던 예전의 생태계로 회복될지는 미지수다. 조 리스 제공.

생태계가 조각나고 사람의 영향이 곳곳에 끼치면서 가축과 야생동물이 만나 병원체를 교환할 기회는 점점 늘고 있다. 스미스 교수는 “사람의 건강과 삶을 지키고 먹이그물이 탄탄하게 얽힌 생태계를 보전하려면 질병의 확산과 교환을 최소화할 전략이 필요하다”고 말했다.

인용 논문:

Ecology Letters, DOI: 10.1111/ele.13983

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[웹툰] 우린 계속 걷자 [웹툰] 우린 계속 걷자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206500963.webp)