옆새우의 일종인 동물플랑크톤 ‘마크로헥토푸스 브라니키이’(오른쪽)가 바이칼물범의 주요 먹이로 밝혀졌다. 둘 다 이 호수의 고유종이다. 와타나베 유키 제공.

시베리아 중남부에 있는 바이칼 호는 세계에서 가장 깊고 담수량도 많은 경상도만 한 민물 호수이다. 2500만년 전 형성된 이 호수는 2500종에 이르는 동물의 절반이 지구에서 이곳에만 살 정도로 생태계가 독특하다(▶

물범은 돌아왔지만…깊어지는 바이칼 호의 고민).

바이칼물범은 세계에서 유일하게 민물에 사는 물범으로 이 호수의 최상위 포식자이지만 무얼 잡아먹는지 등 생태는 정확히 알려지지 않았다. 이제까지 가장 유력한 설명은 이 호수에 가장 흔한 고유종 물고기인 골로먄카를 먹고 산다는 것이었다.

바이칼 호는 길이 636㎞, 너비 79㎞, 면적 3만㎢인 오랜 호수로 최고 수심은 1642m, 평균 수심 744m로 세계에서 담수 보유량이 가장 많은 호수이기도 하다. 위키미디어 코먼스 제공.

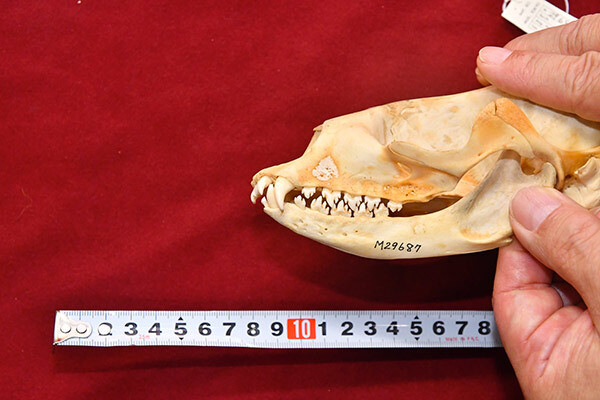

그러나 일본 연구자들이 물범에 가속도 측정계와 비디오카메라를 부착해 연구한 결과 뜻밖의 사실이 밝혀졌다. 이들의 주요 먹이가 동물플랑크톤이며 물범은 호수에 잠수해 이들을 한 마리씩 쉬지 않고 잡아먹는다. 또 동물플랑크톤을 걸러 먹기 편하도록 물범의 어금니가 톱니 형태로 적응한 사실도 드러났다.

최상위 포식자가 먹이그물의 밑바닥에 있는 동물플랑크톤을 직접 잡아먹는 일은 매우 드물다. 또 대왕고래가 한 번에 수백t의 물과 함께 크릴 떼를 흡입해 수염으로 걸러 먹지만 바이칼물범은 크릴보다 작은 동물플랑크톤을 한 마리씩 쉬지 않고 잡아먹는다.

와타나베 유키 일본 국립극지연구소 교수 등은 17일 과학저널 ‘미 국립학술원 회보(

PNAS)’에 실린 논문에서 “이번 연구결과는 고대 호수에서 포유류와 단각류가 이루는 독특한 생태적 관계를 보여준다”며 “환경 여건과 포식자의 적응으로 빠른 속도로 먹이를 잡아먹을 수 있다면 크릴보다 작은 생물도 수생 포유류의 중요한 먹이가 될 수 있다”고 밝혔다.

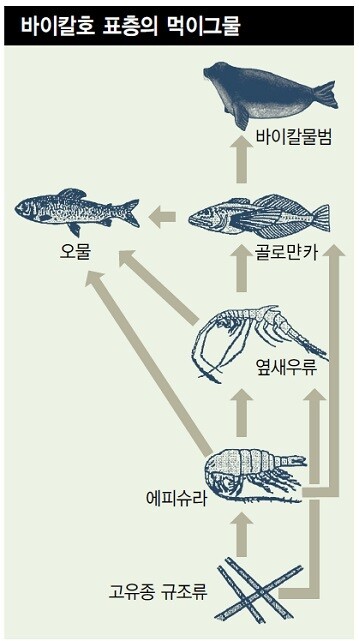

이제까지 알려진 바이칼 호의 먹이그물. 물범의 주식이 골로먄카로 알려졌지만 옆새우류도 상당히 많이 사냥한다는 사실이 새로 밝혀졌다.

물범의 먹이로 밝혀진 동물플랑크톤은 옆새우와 유사한 단각류 절지동물로 길이 2.3㎝, 무게 0.1g이다. 이들은 큰 무리를 지어 낮에는 깊은 호수 바닥에 머물다 밤에 호수 표층으로 나오는데 물범은 이때를 노려 사냥에 나선다.

연구자들이 측정한 한 물범은 특히 놀라운 속도로 사냥해 390초 동안 잠수하면서 2.5초에 한 마리꼴로 모두 154마리의 옆새우를 포식했다. 평균적으로는 한 번 잠수에 57마리 하루 평균 4300마리를 포획했다.

이빨고래나 다른 물범 가운데 동물플랑크톤을 한 마리씩 잡아먹는 사례는 드문 이유는 포획에 들어가는 에너지가 얻는 것보다 훨씬 작기 때문이다. 그렇다면 바이칼 호의 물범은 왜 플랑크톤을 사냥하게 됐을까.

수십 미터 아래 호수 바닥까지 투명하게 보이는 바이칼 호는 유입되는 영양물질이 적어 대형 포식자를 많이 먹여 살리기에 충분한 에너지를 생산하지 못한다. 위키미디어 코먼스 제공.

연구자들은 바이칼 호가 유입되는 영양물질이 극히 적어 극단적으로 맑은 빈영양호라는 데 주목했다. 빈영양호는 에너지가 많이 드는 최상위 포식자를 지탱하는 데 한계가 있다.

그런데도 바이칼 호에는 최상위 포식자인 물범이 8만2500∼1만5000마리의 큰 무리를 형성하며 살아간다. 연구자들은 그 비결이 “바이칼물범은 플랑크톤을 잡아먹는 물고기뿐 아니라 직접 11만t에 이르는 막대한 생물량을 보유한 동물플랑크톤을 직접 잡아먹음으로써 이런 한계를 극복한다”고 밝혔다.

바이칼물범은 다른 물범보다 작아 몸무게가 50㎏ 미만이다. 이는 호수의 빈영향 환경에 적응한 결과이다. 와타나베 유키 제공.

플랑크톤부터 시작해 여러 단계의 물고기를 거쳐 최상위 포식자에 이르는 먹이그물의 경로를 단축해 에너지 전달 효율을 끌어올렸다는 설명이다. 바이칼물범이 다른 물범에 견줘 가장 덩치가 작은 것도 이런 빈영양 환경에 적응한 결과라고 연구자들은 보았다.

물속에 잠수해 수많은 작은 먹이를 먹는 것은 보통 힘든 게 아니다. 무엇보다 옆새우를 삼킬 때마다 물을 함께 삼키는 문제가 심각하다. 바이칼물범은 이 문제를 어금니 형태를 톱니 형태로 바꿔 해결했다. 물범은 먹이를 사냥한 뒤 어금니의 톱니 사이로 물을 빼낸 뒤 삼킨다.

바이칼물범의 어금니는 톱니처럼 변형돼 플랑크톤을 사냥한 뒤 입을 다문 채 물을 빼낼 수 있는 구조다. 일본 국립극지연구소 제공.

연구자들은 물범이 플랑크톤뿐 아니라 기회가 닿으면 물고기 사냥도 하는 것을 확인했다. 실제로 낮 동안 물범은 수심 200m 가까이 잠수해 호수 바닥에 사는 물고기를 잡는다. 연구자들은 물범이 필요한 에너지의 약 20%를 플랑크톤에서 충당하는 것으로 추정했다.

인용 논문:

Proceedings of the National Acameny of Sciences, DOI: 10.1073/pnas.2014021117

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

▶

관련 기사:

잇단 산불, 수온 상승…2500만년 생태계가 흔들린다

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)