대양을 건넌 푸른바다거북은 산란 해변으로 향하기 직전 바다를 수십 차례 맴돌며 지자기를 통해 정확한 상륙 지점을 찾는 것으로 밝혀졌다. 위키미디어 코먼스 제공.

거칠 것 없는 바다에서 가장 효율적으로 이동하는 방법은 직선으로 헤엄치는 것이지만 많은 대형 바다 동물은 맴돌이를 한다. 이런 수수께끼 행동은 고해상 위치추적 기술 덕분에 최근 잇달아 드러나고 있지만 왜 그런 행동을 하는지는 아직도 논란거리다.

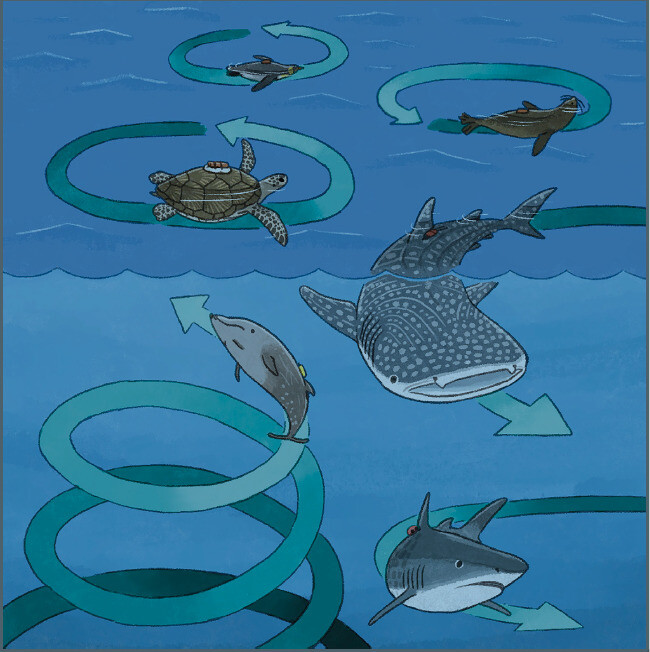

나라자키 도모코 일본 도쿄대 박사후연구원 등 국제 연구진은 바다 동물의 행동을 미터와 초 단위로 알 수 있는 고해상 3차원 위치추적 기술을 이용해 관측한 상어, 거북, 펭귄, 물개 등의 맴돌이 헤엄 행동을 과학저널 ‘아이 사이언스’ 최근호에 실린 논문에서 보고했다.

바다동물의 행동을 해상도 높게 추적 조사한 결과 맴돌이 행동이 광범한 것으로 밝혀졌다. 나라자키 외 (2021) ‘아이 사이언스’ 제공.

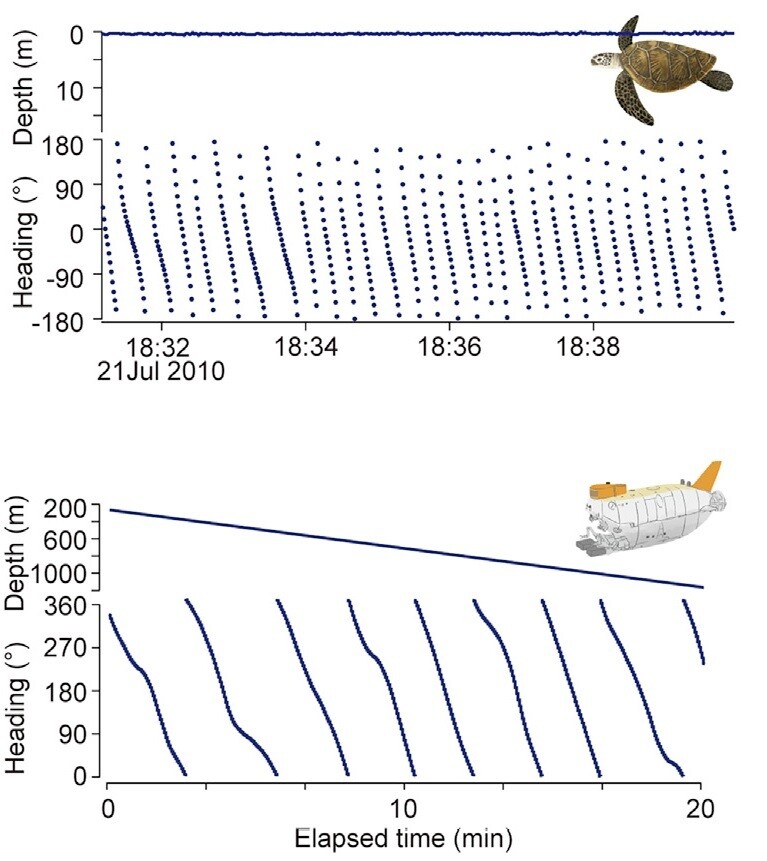

연구자들이 관찰한 푸른바다거북 한 마리는 태평양을 헤엄쳐 마지막으로 산란장으로 향하기 직전 이상하게 행동했다. 바다 표면 근처에서 약 20초 주기로 76번을 회전한 뒤 목표 해안으로 헤엄쳐 나갔다.

바다거북의 항해 능력을 조사하던 과정에서 이런 행동을 발견한 나라자키 박사는 “처음 데이터를 볼 때는 눈을 의심했다. 거북이 기계처럼 똑같은 속도로 맴돌고 있었다”고

보도자료에서 말했다. 연구자들은 곧 이런 행동이 거북뿐 아니라 다른 다양한 바다 동물 사이에서 나타난다는 사실을 깨달았다.

젠투펭귄이 헤엄치는 모습. 펭귄은 먹이 찾기와 무관한 바다 표면에서 맴돌이 헤엄을 치는 것으로 밝혀졌다. 켄 후나코시, 위키미디어 코먼스 제공.

이런 회전 행동은 먹이 찾기와 관련이 있다. 하와이 근해에서 위치추적장치를 단 뱀상어에서 이런 먹이 찾기와 관련한 맴돌이 사례가 272건 보고됐다. 그러나 먹이 찾기가 전부는 아니었다.

깊은 바다에서 먹이를 찾는 민부리고래는 사냥을 끝내고 바다 표면으로 떠오르기까지 3∼6회에 걸쳐 평균 지름 72m의 원을 그리며 부상했다. 남극물개와 임금펭귄도 사냥과는 무관한 바다 표면에서 맴돌이했다.

2010년 학계에 보고된 북방코끼리물범의 행동은 특이했다. 이 해양 포유류는 나뭇잎처럼 깊은 바다로 가라앉으면서 잠을 자는 특이한 습성을 지닌다. 초속 0.4m의 느린 속도로 100m가량 가라앉으면서 잠을 자는데 나선형의 큰 원을 그리며 잠수한다.

북방코끼리물범을 잠잘 때 나뭇잎처럼 깊은 물 속으로 가라앉으며 잔다. 이때 나선형으로 큰 원을 그리며 천천히 가라앉는다. 다니엘 두브 제공.

연구자들은 이런 맴돌이 헤엄이 먹이 찾기를 비롯해 다양한 이유에서 비롯됐지만 지자기 감지를 통한 방향 찾기가 주요한 원인이라고 추정했다. 나라자키 박사는 “놀랍게도 바다거북은 항해에서 중요한 지점 곧 마지막 산란지로 향하기 직전에 맴돌이 행동을 했다”고 말했다.

연구자들은 “푸른바다거북이 맹렬하게 돈 뒤 마지막 도착지를 향한 방향을 잡았다”며 “일부 맴돌이 행동은 지자기 감지와 관련이 있는 것 같다”고 논문에 적었다. 실제로 육상 동물도 지자기를 통해 방향을 맞추기 위한 행동을 한다는 연구결과가 나온 바 있다(▶

개는 배설할 때 왜 빙빙 돌까).

흥미롭게도 잠수함도 거북과 비슷한 움직임을 보인다. “잠수함은 지자기를 이용해 방향을 잡을 때 바닷속에서 빙빙 돌면서 모든 방향의 지자기를 측정해 노이즈를 없앤다”고 연구자들은 밝혔다.

바다거북(위)과 잠수함은 지자기를 통해 바닷속에서 맴도는 비슷한 행동을 한다. 나라자키 외 (2021) ‘아이 사이언스’ 제공.

동물도 잠수함 못지않게 정확한 측정이 필요할 때가 있다. 바다거북이 산란할 해안을 찾는다거나 펭귄이나 물개나 단골 사냥터를 찾을 때 이들은 몇 번씩 맴돌며 정확한 방향을 찾고 있는지 모른다.

인용 논문:

iScience, DOI: 10.1016/j.isci.2021.102221

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[웹툰] 우린 계속 걷자 [웹툰] 우린 계속 걷자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206500963.webp)