사람 피부를 흉내 낸 인공 피부에서 피를 빠는 모기. 흡혈 행동을 정밀하게 연구하는 새로운 도구이다. 펠릭스 홀 제공.

가을 모기가 기승을 부리지만 단잠을 방해할 뿐이다. 해마다 수십만 명의 목숨을 앗아가는 말라리아 등 세계적 감염병을 연구하는 연구자들의 사정은 훨씬 심각하다.

모기가 무는 행동을 연구하려면 팔을 갖다 대는 수밖에 없는데 병균에 감염된 모기에 물릴 수는 없다. 모기에 안전하게 물리면서 무는 행동을 정밀하게 연구할 수 있는 인공 피부 실험장치가 개발됐다.

펠릭스 홀 프랑스 파스퇴르 연구소 연구원 등은 과학저널 ‘이라이프’ 최근호에 실린 논문에서 ‘바이트 제로 스코프’(Bite0scope)라 이름 붙인 실험장치를 소개하고 이를 누구나 사용할 수 있도록 공개했다.

말라리아를 옮기는 모기가 사람의 피를 빨고 있다. 감염된 모기는 흡혈 행동이 변하지만 실제로 사람이 계속 물려 가며 실험할 수는 없다. 짐 개터니, 미 국립질병관리본부 제공.

모기는 2018년 주로 아프리카에서 2억명 이상을 감염시켜 40만명 이상의 사망자를 낸 말라리아를 비롯해 지카 바이러스, 뎅기열 등 다양한 질병의 병원체를 사람에게 옮긴다. 많은 종의 모기 암컷이 번식을 위해서는 반드시 포유류의 혈액을 빨아야 하는데 이 과정에서 병원체가 사람에 옮겨 온다.

홀은 “모기가 피를 빨기 위해 사람에 내려앉기까지는 비교적 잘 규명돼 있지만 앉은 다음 어디서 피를 빨 것인지 탐색하고 피부를 뚫어 흡입하기까지의 과정은 모르는 부분이 많다”며 “모기의 무는 행동을 연구하는 데 쓸 마땅한 도구가 없어 사람을 미끼로 쓰는데, 실험에도 한계가 있고 병원체를 지니는 모기는 실험에 쓸 수 없기도 하다”고 연구 동기를 보도자료에서 설명했다.

실제로 말라리아 등에 감염된 모기는 피를 빠는 횟수와 양 등 흡혈 행동이 달라지는 것으로 알려져 있다. 그러나 감염 모기를 실험에 쓸 수 없을뿐더러 피부가 불투명해 문 이후 어떤 일이 벌어지는지 정확한 측정이 어려웠다.

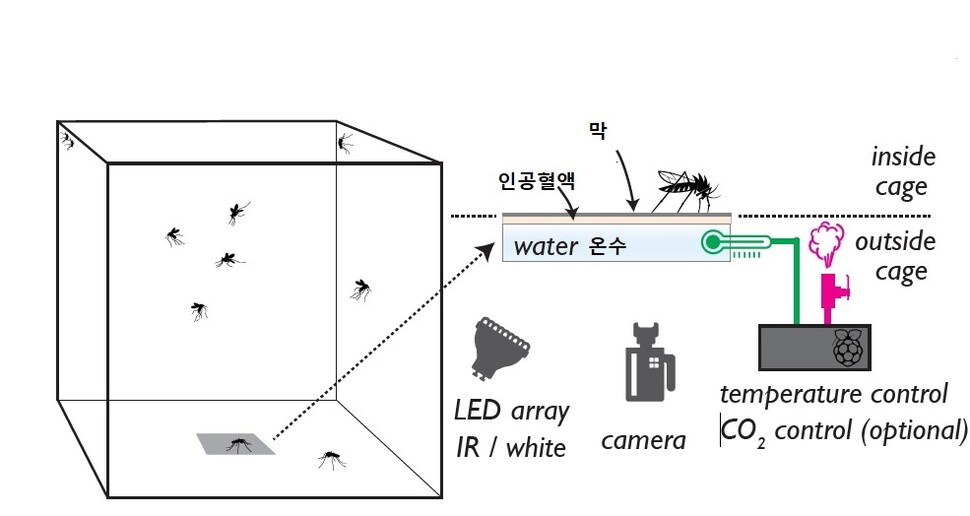

연구자들이 고안한 모기 흡혈을 연구하기 위한 인공 피부 장치 얼개. 펠릭스 홀 외 (2020) ‘이라이프’ 제공.

연구자들이 고안한 장치는 물을 덥혀 사람 체온으로 유지하는 바닥에 투명한 인공혈액을 넣고 그 위를 탄력 있는 투명한 막으로 덮은 단순한 구조다. 바닥 밑에 설치한 카메라로 인공 피부에 내려앉아 인공혈액을 빠는 모기의 행동을 촬영해 정밀 분석할 수 있다.

연구자들은 말라리아를 옮기는 모기 등 의학적으로 중요한 4종의 모기를 대상으로 인공 피부를 실험한 뒤 컴퓨터 모델을 이용해 흡혈 행동을 정밀 분석할 수 있었다고 논문에서 밝혔다. 모기가 어디서 피를 빨까 탐색하는 행동에 관해 흥미로운 사실도 밝혀졌다. 연구에 참여한 이 연구소의 루이 람브레히츠는 “피를 빨 곳을 찾다 마땅치 않으면 시간을 지체하지 않고 다른 곳으로 옮겨가는 것 같다”고 말했다.

또 모기 퇴치제 디트를 뿌린 피부를 모기가 냄새가 아니라 접촉으로 안다는 사실도 밝혀졌다. 코가 아니라 발로 기피제를 감지하는 셈이다.

모기는 기피제를 바른 피부에도 거리낌 없이 내려앉았지만 곧바로 날아갔다. 연구자들은 모기가 발에 달린 억센 털로 기피 성분을 감지하는 것으로 추정했다.

인용 논문:

eLife, DOI: 10.7554/eLife.56829

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[웹툰] 우린 계속 걷자 [웹툰] 우린 계속 걷자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206500963.webp)