수심 3000m의 심해저 해산에 가라앉힌 고등어 미끼에 몰려든 긴꼬리장어 무리. 심해어 밀도로는 세계 최고를 기록했다. 애스트리드 라이트너, 제프 드라젠(하와이대) 제공

태평양 한가운데 심해저에 솟은 산꼭대기에서 심해 장어가 ㎢당 수만 마리의 고밀도로 서식하는 것으로 밝혀졌다. 이런 사실은 지구 해저의 75%를 차지하는 심해저 생태계에 대한 우리의 무지를 뒷받침할뿐더러 세계 최대 심해저 광물 채굴 대상지인 이곳의 보전과 관련해 주목된다.

애스트리드 라이트너 미국 하와이대 해양학자(현 몬테레이만 수족관 연구소 박사후연구원) 등은 과학저널 ‘심해 연구 1’ 최근호에 실린 논문에서 이런 사실을 밝혔다. 라이트너 “우리가 한 관찰결과는 정말 놀랍다. 먹이가 부족해 물고기가 드물게 분포하는 심해에서 그렇게 많은 어류를 보았다는 보고는 없었다”고

이 대학 보도자료에서 말했다.

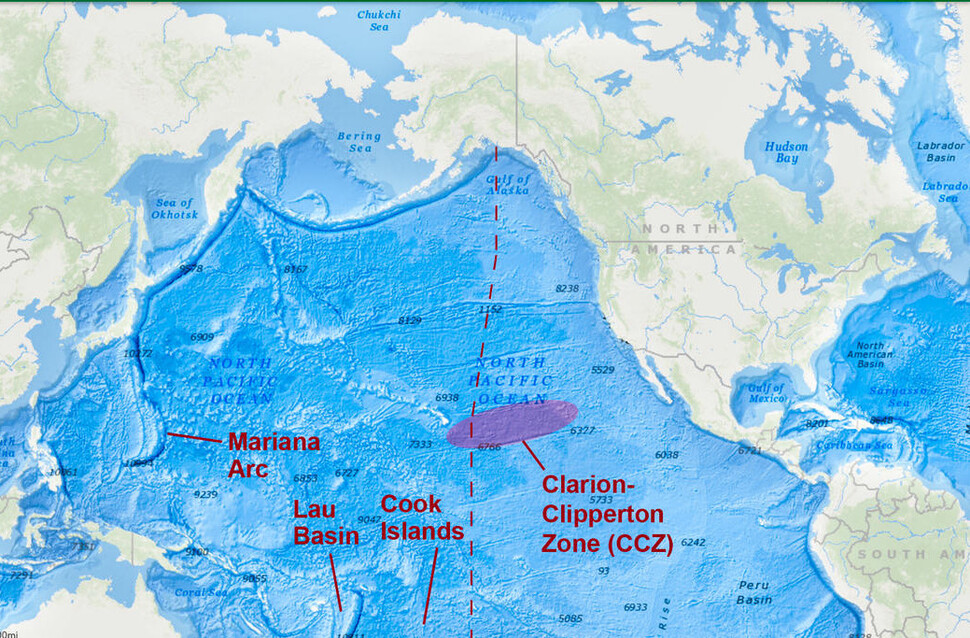

조사 해역은 태평양 한가운데인 클래리언-클리퍼튼 존(CCZ) 남서부이다. 세계 최대 심해저 광물 부존 지역이기도 하다. 위키미디어 코먼스 제공

연구자들은 수심 4600m의 태평양 해저에 솟은 길이 110㎞, 폭 6∼7㎞의 해저산맥 꼭대기(수심 3000m)와 부근 해저의 물고기를 조사했다. 바다 위 조사선에서 고등어 1㎏을 담은 주머니와 비디오카메라를 심해저에 가라앉힌 뒤 몰려드는 물고기의 마릿수 등을 촬영해 어류의 밀도를 계산하는 방법을 썼다.

조사한 심해저는 빛이 전혀 들어오지 않고 300기압 이상의 압력이 작용해 생물이 살기에 적합하지 않다. 수온은 1도, 해류는 초당 15㎝ 느리게 흘렀다. 먹이가 부족하기 때문에 물고기는 아주 드물게 산다.

그러나 연구자들이 조사지에 미끼를 내린 지 11분 만에 심해 장어인 긴꼬리장어가 몰려들기 시작했고 한 지점에서는 7시간 만에 최고 115마리가 출현했다. 관찰 기록을 토대로 추산한 이 해산의 긴꼬리장어 서식밀도는 ㎢당 1만8000∼2만9000마리에 이르렀다.

심해에는 먹이가 부족해 물고기가 많이 살 수 없다. 이처럼 높은 장어 밀도는 이곳에 먹이가 많다는 걸 알려준다. 애스트리드 라이트너, 제프 드라젠(하와이대) 제공

연구자들은 “일반적으로 대양저 생태계에서 청소부 또는 최상위 포식자 구실을 하는 심해어는 ㎢당 수백∼수천 마리가 분포하는 것으로 알려져 있다”며 “이번 조사지의 밀도는 그보다 수십 배 높은 셈”이라고 논문에서 밝혔다.

이제까지 미끼를 가라앉히는 방식으로 조사한 심해어의 최고 밀도는 68마리여서 이번 조사는 그보다 2배 가까이 높다. 연구자들은 “미끼의 단위 무게당 모인 심해어의 마릿수를 비교하면 이번 조사결과는 수심 1000m 이하의 심해에서 기록된 최고 수치”라고 밝혔다.

비슷한 규모의 심해어 밀도는 미국 남캘리포니아 앞바다 수심 1670m에서 수백 마리의 먹장어가 기록된 바 있지만 당시에는 수천㎏ 무게의 고래 사체 2구를 가라앉혔다. 연구자들은 해저산맥이 지역적으로 생산성이 높은 생물학적 핫스폿을 형성해 물고기가 풍부한 것으로 추정했다.

또 장어가 모두 미성숙 개체임에 비춰 산란을 위한 일시적 무리가 우연히 조사대상이 되었을 가능성은 없다고 덧붙였다. 이 장어는 심해저 해산 꼭대기에서만 서식할 뿐 해산을 벗어난 심해저 바닥에서는 발견되지 않아 다른 곳에 이동하지 않고 해산에만 적응해 사는 것으로 추정됐다.

심해 조사를 한 미 해군 조사선 알브이 킬로 모아나 호. 미 해양대기국(NOAA) 제공

라이트너는 “심해어의 다량 서식지는 조사지점에만 국한된 것이 아닐 것”이라며 “심해에서 우리가 발견할 것이 얼마나 많은지 또 심해 채굴을 적절하게 관리하지 못할 때 얼마나 많은 걸 잃을지 이번 연구로 알 수 있다”고 말했다.

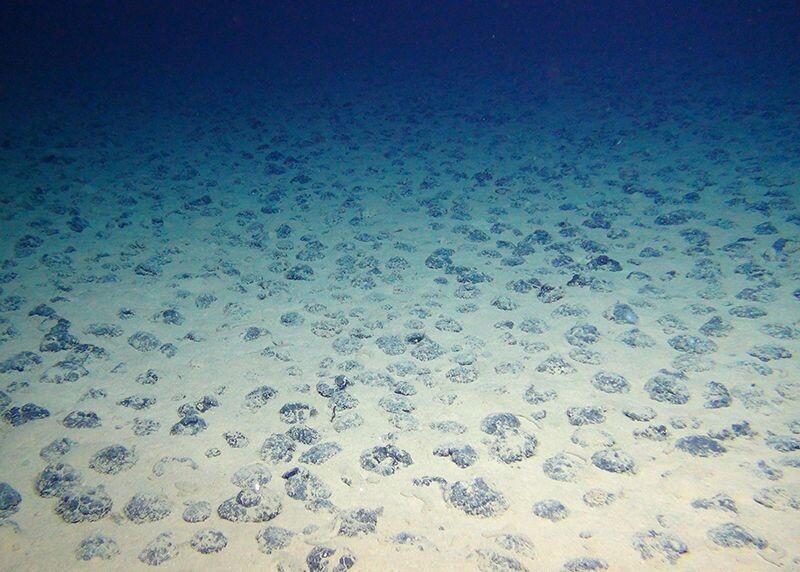

이번에 조사가 이뤄진 곳은 세계 최대 심해저 광물 부존 지역인 클래리언-클리퍼튼 존(CCZ) 남서부이다. 하와이와 멕시코 사이 수심 4000m인 이 심해저는 미국의 3분의 2 크기이며 망간, 코발트, 구리가 풍부한 감자 크기의 단괴 수 조개가 깔린 것으로 알려졌다.

클래리언-클리퍼튼 존(CCZ) 심해저에 펼쳐진 망간 단괴 모습. 지오마르(GEOMAR) 제공

그러나 이곳 심해저의 생물 다양성이 점차 밝혀지면서 해저 채광에 따른 생태계 파괴가 새로운 논란거리로 떠오르고 있다. 지난해에는 국제자연보전연맹(IUCN)이 이곳에 서식하는 심해 고둥을 처음으로 멸종위기종 목록에 추가하기도 했다(▶

‘철갑’ 두른 심해 고둥은 왜 멸종위기에 처했나).

인용 논문:

Deep-Sea Research Part Ⅰ, DOI: 10.1016/j.dsr.2020.103423

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[웹툰] 우린 계속 걷자 [웹툰] 우린 계속 걷자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206500963.webp)