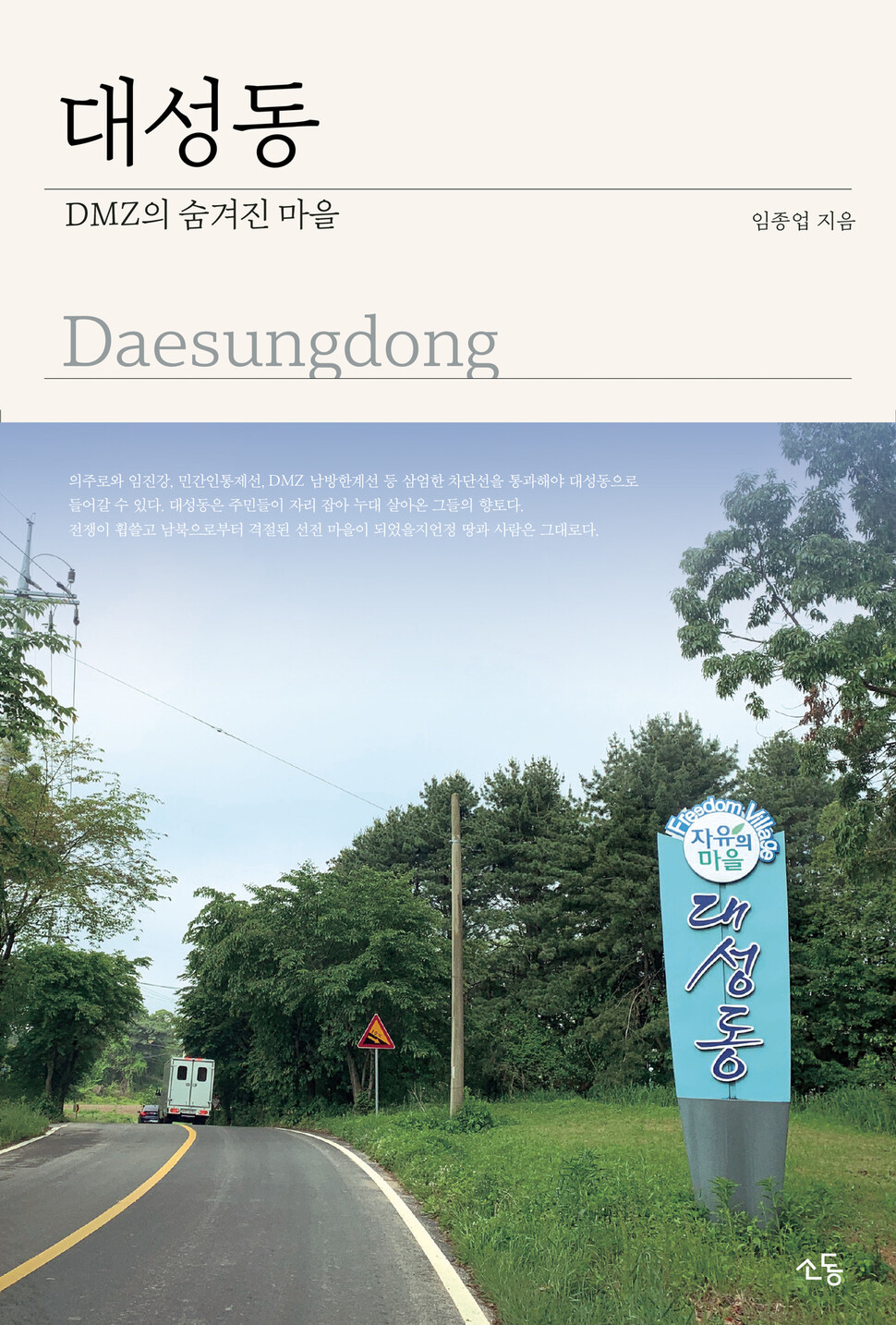

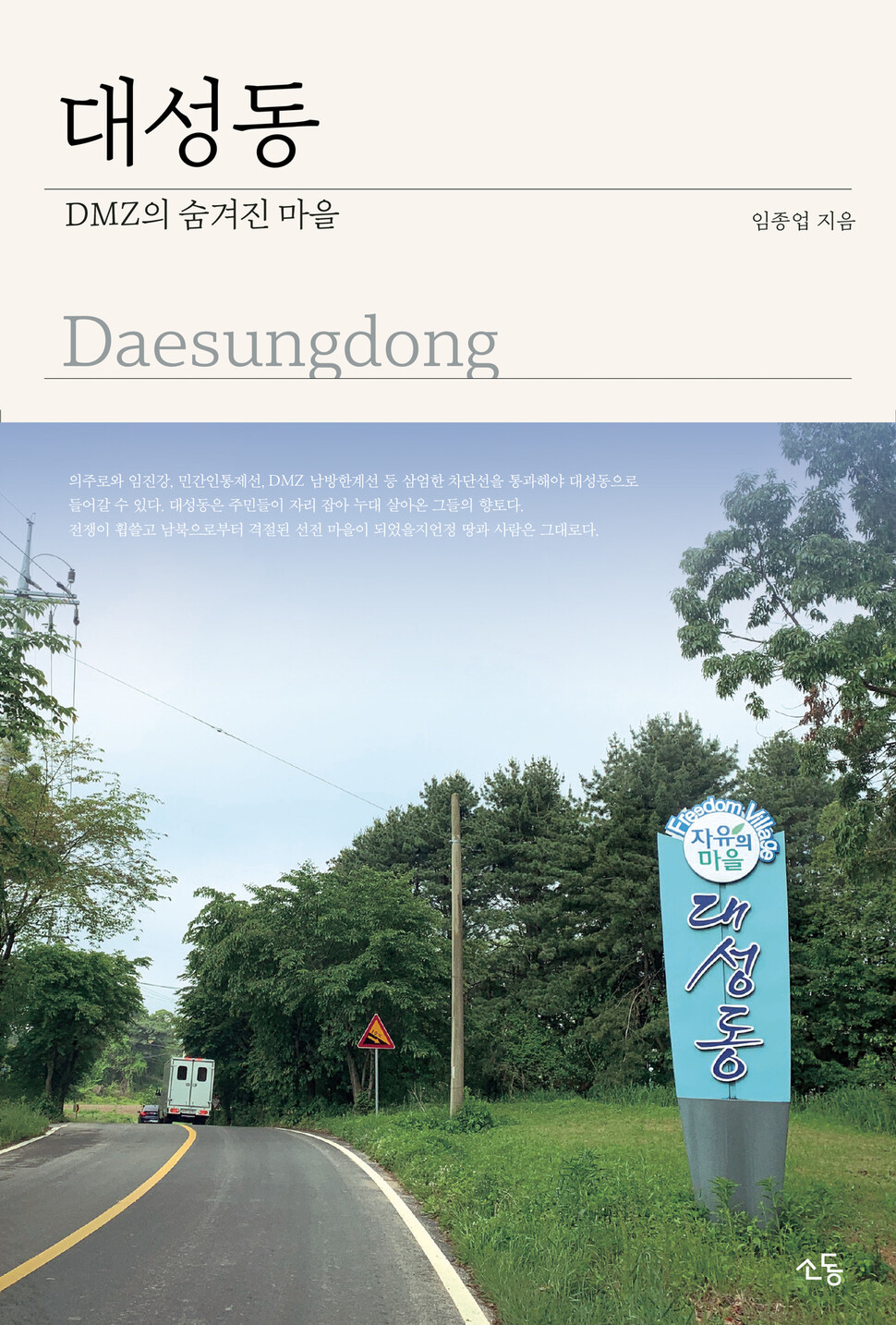

정전협정에 따라 1953년 경기도 파주 비무장지대 안에 조성된 대성동 마을. 소동출판사 제공

내년 정전협정 70주년을 앞두고 경기도 파주 비무장지대(DMZ)안에 조성된 대성동마을의 역사와 주민 삶에 대한 관심이 높아지고 있다.

지난해 말 <대성동, DMZ의 숨겨진 마을>(소동출판사)을 펴낸 임종업(64) 전 한겨레 기자는 10일 오후 7시 파주시 돌곶이길 ‘시옷책방’에서 저자 강연회를 열어 대성동마을 취재와 집필 과정을 생생하게 들려준다. 이 책은 정전협정으로 탄생한 대성동마을의 과거와 현재, 주민의 생생한 목소리 등을 총체적으로 기록한 첫 번째 책이라는 평가를 받고 있다.

임 전 기자의 설명을 들어보면, 비무장지대 안에 조성된 대성동마을은 남북한 양쪽이 비무장 지대에 민간인 마을 하나씩을 둔다는 정전협정에 따라 군사정전위원회가 1953년 8월 3일부터 조성하기 시작됐다. 일종의 ‘완충지대’이자 양쪽의 ‘선전마을’이었다. 또 하나의 디엠제트 마을인 북한의 기정동마을과는 채 2㎞도 떨어져 있지 않다.

대성동 마을은 유엔사 관할로, 주민들의 모든 행위는 유엔사의 통제를 받는다. 자유의 마을 출범 당시 주민들은 대한민국 국민이 아니었다. 1969년 주민등록증이 발급돼 비로소 국민이 됐다. 유엔사의 역할이 한국군에게 이양되어 한국군이 그 실행을 대행하고는 있지만, 최종 권한과 책임은 유엔사에 있다. 대성동 경비가 한국군으로 이양된 것은 2004년이다. 하지만 이곳을 출입하려면 대한민국 장관도 유엔사의 허락을 받아야 한다.

유엔사는 대성동 주민이 바깥으로 이주하는 것은 허용했지만, 외부의 남성 세대주가 대성동으로 이주하는 것은 불허했다. 대성동 여성과 결혼한 외부 남성도 마찬가지다. 따라서 외부 경쟁 없이 대성동 주민끼리 농지 점유권을 확보하는 게 가능했다.

그로 인해 정전협정 이래 대성동은 마을 규모의 변화 없이 영농지만 확대되어 오늘에 이르고 있다. 현재 대성동의 가구당 평균 농지 면적은 3만 평(약 10㏊)으로 2019년 현재 전국 평균 벼 경작지(2㏊)와 견줘 5배를 웃돈다.

대성동 주민은 납세의 의무, 국방의 의무가 없다. 대신 마을에 가게도 없고 병원도 없다. 통금시간이 있고 농사를 지으러 갈 때는 민정중대가 따라붙는다. 외부인의 대성동 방문은 사실상 이장이 관할한다. 대성동 주민은 주민등록증 외에 또 다른 신분증인 빨간색 비무장지대 출입증을 갖고 있다. 발행자는 유엔사 공동경비구역 대대장이다.

책은 이 밖에도 도토리를 줍다가 북으로 끌려간 사연, 최북단에서 난방도 안 되는 집에 살았던 고단한 삶 등 대성동 주민들의 생생한 이야기가 기록돼있다.

김남기 소동출판사 대표는 “책이 나오고 비무장지대에서 출판기념회를 하려고 했으나 코로나로 진행하지 못하고, 저자 강연 겸 DMZ 사진전(남규조) 자리를 마련했다. 대성동마을을 본격적으로, 총체적으로 이야기하는 첫 책으로 대성동의 면모를 알리는 동시에 왜곡되게 알려진 사실을 바로잡는 데도 기여할 것”이라고 말했다.

박경만 기자

mania@hani.co.kr