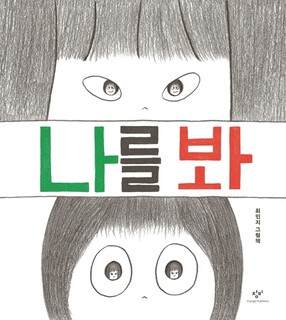

나를 봐

최민지 글·그림 l 창비(2021)

그림책은 작은 미술관이라고들 한다. 한 장면 한 장면을 예술성 있게 공들여 완성한 그림책을 두고 하는 말이다. 나에게도 그런 책이 몇 권 있다. 독서대에 좋아하는 장면을 펼쳐 두고 오며 가며 본다. 그럴 때면 그림책을 알고 살아가는 것이 참 기쁘다.

그림책의 그림은 다른 미술 작품들과 큰 차이가 있다. 한 점만 떼어놓고는 의미를 파악하기 어렵다는 점이다. 그림책은 그림으로 이야기를 엮어 전달한다. 멋진 구도와 색감을 자랑하는 장면도 전체 내용 속에서 보아야 더 잘 이해할 수 있다. 그림을 통해 ‘서사’가 만들어지기 때문이다. 그래서 나는 그림책이 미술보다 문학의 영역에 가깝다고 생각한다.

<나를 봐>의 표지는 도저히 열어보지 않을 수 없는 문 같다. 명령법을 쓴 제목만큼이나 정면을 바라보는 두 어린이의 눈동자, 거기 담긴 서로의 모습이 강한 인상을 준다. 속표지가 나오기도 전에 이 책이 좋아진다. “너를 잘 몰랐는데/ 친구가 되었지.” 먼저 친구가 되고 그다음에 알아가는 것이 어린이의 우정이다.

이 책에는 두 어린이의 우정이 깊어가는 과정이 담겨 있다. 두 사람은 관찰과 이해를 통해 가까워진다. 기분이 안 좋은 것 같지만 사실 조금 웃고 있다는 걸, 선생님한테 거짓말을 하는 것 같지만 정말 고양이를 구하느라 지각했다는 걸, 보지 않으면 알 수 없다. 대신에 보면 알게 된다. 그 친구의 자리가 비어 있다는 것도. 혹시 친구가 아무도 자기를 보지 않는다고 생각할까 걱정하던 화자는 친구의 집 앞에 찾아가 외친다. “나를 봐!”

한 장면만으로는 누군가를 이해할 수 없다. 곁에 있으면서 자세히 살필 때 우리는 그의 맥락을 알게 된다. 그 사람의 ‘서사’를 통해 겉모습 너머의 것을 볼 수 있다. 기꺼이 나를 보여줄 수도 있어야 한다. 서로 기댈 수 있는 관계는 그렇게 만들어진다. 누군가와 떨어져 지내는 게 새로운 일상이 되어가는 요즘, 어린이들이 서로를 보고 손을 잡고 “내일도 보자”고 약속하는 걸 잊어버릴까 봐 조바심이 난다. 나를 보라고, 내가 보고 있다고, 어물거리지 않고 큰소리로 외치는 이 그림책이 어린이들에게 큰 위로가 되리라 믿는다.

이 그림책에서 내가 독서대에 펼쳐 두고 싶은 장면은 뒷면지다. 두 어린이가 다정하게 살아갈 세상의 모습이다. 나무와 집이 있고 강아지와 북극곰이 있고, 책 읽는 사람과 춤추는 사람이 있다. 앞면지에서 휠체어를 타고 보호자와 함께 있던 어린이는 휠체어를 탄 다른 어린이와 함께 화면 밖으로 나간다. 다양한 커플이 있고, 유아차가 있다. 물론 이 그림을 정말 잘 이해하기 위해서는 표지부터 시작해야 한다. 결말만 읽어서는 소설의 주제를 통 알 수 없는 것과 마찬가지다. 다시 생각해도 그림책은 문학의 일을 하고 있다. 그리고 문학은 어린이와 어른 모두의 것이다. 유아.

독서교육 전문가