뱅크시의 가장 유명한 작품 중 하나로 꼽히는 <꽃을 던지는 사람>(2003). 팔레스타인 베들레헴 베이트사후르 근처의 쓰레기장 한편에 그렸다. 미술문화 제공

뱅크시

벽 뒤의 남자

윌 엘즈워스-존스 지음, 이연식 옮김 l 미술문화 l 2만5000원

2003년 10월 어느 날 영국 테이트미술관. 검은 코트에 모자를 쓴 키 큰 남자가 커다란 종이 가방을 들고 들어갔다. 2층 7번 갤러리로 올라간 그는 가방에서 그림을 꺼내 벽에 붙였다. 시골 풍경을 담은 평범한 유화 위에 폴리스라인을 스텐실로 찍은 그림이었다. 아무도 그를 잡지 않았다. 이 장면은 아마 그의 동료였을 사람에 의해 동영상으로 촬영돼, 얼굴이 가려진 뒤 인터넷에 공개됐다. 그는 이후 17개월 동안 루브르박물관을 비롯해 파리, 뉴욕, 런던의 유명 미술관 일곱 군데에서 비슷한 ‘장난’을 더 쳤다.

동료들과 함께 1998년 브리스틀 항구에서 개최한 그라피티 축제 ‘월스 온 파이어’에서, 뱅크시가 그림을 그리고 있다. 얼굴은 지워졌다. 미술문화 제공

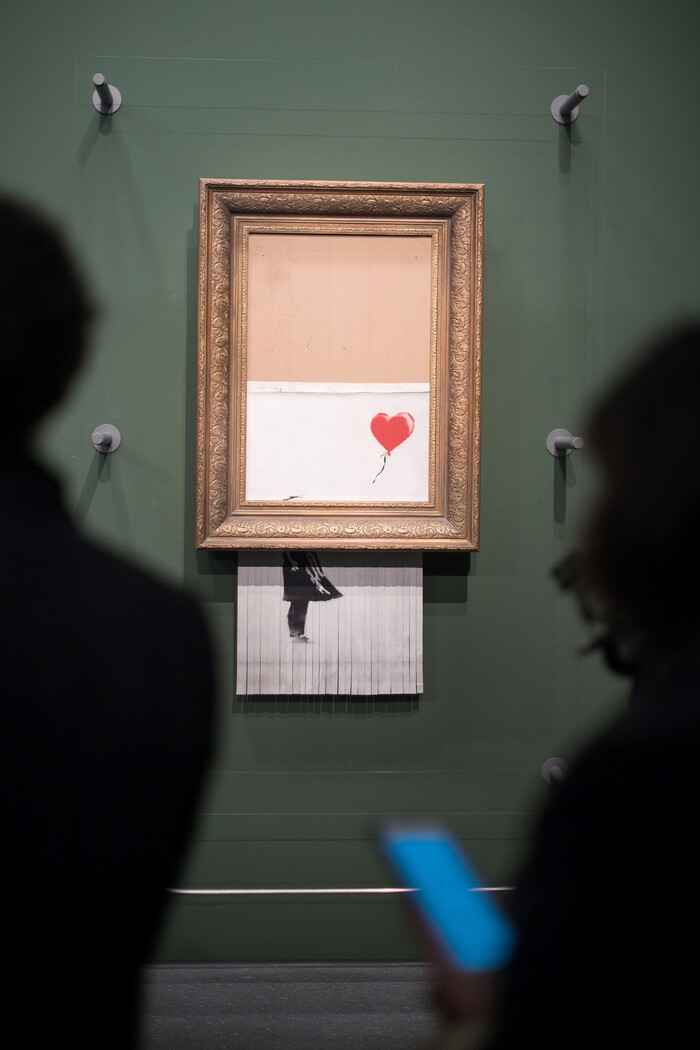

2018년 10월6일 영국 소더비 경매장. 마지막으로 경매에 부쳐진 작품이 104만파운드(약 16억원)에 낙찰됐다. 그 순간 경보음이 울렸고, 액자 속 그림이 아래로 내려오며 파쇄되기 시작했다. 그림이 절반 정도 잘렸을 때 파쇄장치 작동이 멈췄다. 낙찰자는 손상된 그림을 그대로 사들였고, 이후 작품 가격은 더 치솟았다. 작가는 <풍선과 소녀>였던 작품 제목을 <사랑은 쓰레기통에>로 바꿨다.

뱅크시의 작품 <풍선과 소녀>가 2018년 소더비 경매장에서 파쇄장치에 의해 잘려나간 뒤의 모습. 이후 뱅크시는 작품 이름을 <사랑은 쓰레기통에>로 바꾸었다. 미술문화 제공

제도권 미술계를 조롱한 이 유명한 두 사건의 주인공은 영국 출신 그라피티 아티스트 뱅크시다. 뱅크시는 가명이며, 얼굴과 이름 등은 베일에 가려져 있다. ‘아트 테러리스트’ ‘얼굴 없는 화가’ ‘거리의 무법자’ ‘미술계의 로빈 후드’ 등 여러 수식어가 그를 따라다닌다. 그의 주요한 활동은 건물의 벽이나 문, 트럭, 물탱크 등 다양한 대상에 ‘몰래’ 그림을 남기는 것이다. 그의 작품들은 자본주의, 상업주의, 권위주의, 전쟁, 기후온난화 등 기존 체제와 이념에 대한 신랄한 비판을 담고 있다. 꽃다발을 던지는 시위자, 재를 눈처럼 먹고 있는 소년, 베개싸움을 하는 이스라엘 병사와 팔레스타인 전사, 방탄조끼를 입은 비둘기 등 자신의 메시지에 맞는 이미지를 적절한 장소에 배치한다. 현재 세계에서 가장 높은 대중적 인기를 누리는 작가, 작품값이 가장 비싼 작가 중 한 명이다. <뱅크시: 벽 뒤의 남자>는 뱅크시의 삶과 예술의 궤적을 따라가며 그를 종합적으로 그려보려는 시도다.

뱅크시의 신상은 그리 알려진 것이 없다. 영국 서부 항구도시 브리스틀에서 태어나 열네 살 때부터 그라피티를 그리기 시작했다. 자신이 밝힌 바와 달리 ‘전형적 노동계급’ 출신은 아니었고, 수업료가 꽤 비싼 학교를 다녔다. 1990년대 브리스틀에서 활동하다 2000년대 초 런던으로 무대를 옮겼다. 현재 마흔여덟 살이고 기혼이다.

지은이는 통념과 다른 뱅크시의 몇 가지 측면을 지적한다. 고독한 반항아 같은 이미지와 달리 뱅크시는 여러 사람과 함께 일한다. 미술관 잠입 같은 퍼포먼스나 작품 활동을 할 때 도움을 받는다. 그를 위한 에이전트, 매니저, 홍보 담당자, 회계사, 변호사 등도 있다. ‘페스트 컨트롤’(Pest Control)이라는 조직은 뱅크시의 진짜 작품과 가짜 작품을 구분해서 인증한다. 무엇보다 ‘뱅크시 팀’은 그의 익명성을 지키기 위해 노력한다. 전시회 계약서 등에는 반드시 기밀 유지 조항을 넣고, 우연히 찍힌 사진의 저작권은 곧바로 사들인다. 지은이는 “(나는) 뱅크시 팀은 (…) 상업적으로 성공한 여타 아티스트들과 거의 같은 방식으로 활동한다는 걸 분명히 인지했다”고 말한다.

흔히 “뱅크시는 판매를 위해 그리지 않는다”고 말해지지만 뱅크시도 ‘돈을 번다’. 물론 그의 거리 작품들은 팔기 위한 것이 아니라, 모든 사람이 보도록 하기 위한 것이다. (하지만 그림이 그려진 벽, 문 등의 주인들은 그 부분을 떼어내서 시장에 내놓는다.) 그가 파는 것은 캔버스화나 한정판으로 수백장 정도씩 찍어낸 ‘뱅크시 프린트’ 같은 작품들이다. 지은이는 “뱅크시는 처음 8년 동안 모두 48개의 한정판 프린트를 내놓았는데, 이때 번 돈은 최소 380만파운드(약 60억원)였다”고 말한다. 앤디 워홀의 <매릴린 먼로>와 비슷한 느낌의 <케이트 모스> 프린트를 팔아 번 돈만 최소 40만파운드(약 6억원)다. 하지만 뱅크시가 많은 기부를 한다는 점도 언급돼야 할 것이다.

뱅크시를 논할 때 항상 던져지는 질문들이 있다. 그는 왜 익명을 고집하는가? 뱅크시는 “나는 알려지는 것에 관심이 없어요. 제멋에 겨워 자신의 대단찮은 얼굴을 알리려는 등신들은 쌔고 쌨죠”라고 말한 적이 있다. 하지만 다르게 생각하는 이들도 많다. 지은이는 “그의 익명성이 흥미, 관심, 화제성을 만들어내고 그게 그의 매력과 작품의 가치를 엄청나게 높인다”고 주장한다. 하나의 마케팅 수단이라는 것이다.

더 근본적인 질문은 이것이다. 뱅크시는 정말 반체제적인가? 그는 ‘아웃사이더’인가 ‘인사이더’인가? 그의 벽화가 있는 곳에는 관광버스가 몰려든다. 그가 ‘항의’의 의미로 이스라엘의 분리장벽 근처에 만든 월드 오프 호텔(Walled Off Hotel) 역시 여행객들의 명소가 되었다. 2019년 그의 유화 <위임된 의회>는 990만파운드(약 157억원)에, 2020년 코로나19 의료진을 응원한 <게임 체인저>는 1670만파운드(약 265억원)에 팔렸다. 뱅크시는 자본주의를 비판하지만, 가장 자본주의적으로 소비되고 있다.

뱅크시의 유화 <위임된 의회>(2009). 2019년 소더비 경매에서 990만 파운드에 팔렸다. 미술문화 제공

뱅크시는 몇 차례에 걸쳐 미술시장을 공격했다. “하지만 그가 미술시장을 무너뜨렸던가? 그건 아니다. 그가 자신의 작품 가격을 올렸던가? 물론이다.” 뱅크시가 언젠가 했던 말을 들어보자. “상업적인 성공은 그라피티 아티스트에게는 실패의 표지죠.” 지은이는 다소 냉정한 어투로 결론 내린다. “뱅크시는 자신이 되고 싶지 않다고 말했던 바로 그것, 백만장자의 집을 꾸미는 트로피가 되었다.” 어쩌면 뱅크시 현상은 비판마저 수용해 활용하는 자본주의의 ‘능력’을 재확인할 수 있는 한 사례일지 모른다. 책에는 뱅크시의 작품 사진이 70점 가까이 실려 있어 독자의 이해를 돕는다.

안선희 기자

shan@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)