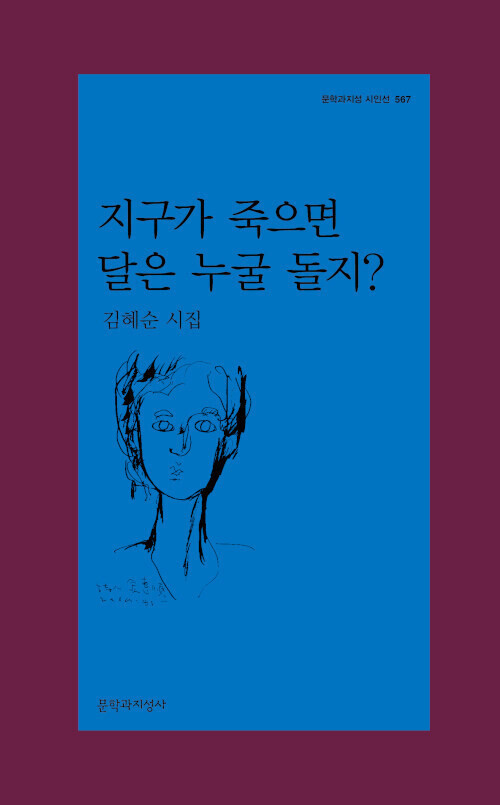

열네번째 시집 <지구가 죽으면 달은 누굴 돌지?>를 낸 김혜순 시인. 27일 서울 성북구의 한 카페에서 <한겨레>와 한 인터뷰에서 “1979년 등단 뒤 우리나라가 파란만장한 시간들을 거쳐 왔는데 거기에 내가 연루되어 있지 않다고 할 수는 없다”며 “그래서 내 시는 그것에서부터 무한한 접속과 무한한 탈출과 무한한 자유를 향해 갔을 것”이라고 44년의 시 쓰기를 요약했다. 이정용 선임기자 lee312@hani.co.kr

“지난해 2월 대학(서울예대)에서 정년퇴직한 뒤 줄곧 몸이 아팠는데, 지난달에는 코로나에도 걸렸어요. 많이 아팠고 많은 생각을 하게 됐죠. 제가 아프고 옆의 사람이 아프고 전세계 사람들이 다 아프다는 생각을 하니까, 세상이 연결되어 있고 하나로구나 하는 게 한층 실감 났습니다. 2019년 안식년일 때 엄마가 병들었고 병원과 호스피스를 전전하다가 결국 돌아가셨는데, 사실 이 시집에 실린 시들은 거의가 그때 쓴 것들이에요. 써놓고 한동안 보지 않고 버려 두었다가, 이것이 일종의 비탄의 연대 같은 게 될 수도 있겠다는 생각에서 시집으로 묶을 생각을 한 거죠.”

김혜순 시인의 열네번째 시집 <지구가 죽으면 달은 누굴 돌지?>는 모두 3부로 이루어졌는데, 그중 절반에 가까운 제1부의 시 33편은 병들어 죽음을 향해 가는 어머니를 돌보는 과정에서 쓰였다. 어머니 얘기는 2부와 3부에도 수시로 출몰해서, 후배 시인 황인찬은 시인에게 보낸 편지에서 이 시집을 두고 “사라진 어머니와의 협업”이라고 표현했을 정도다. 그 말을 듣는 순간 시인은 다시 울었다고 27일 <한겨레>와 한 인터뷰에서 말했다.

“엄마는 시인들보다 말을 잘한다./ 우리가 산 것도 아니고 죽은 것도 아니고 다 죽음과 삶 중간에 있는 거라고 한다./ 이 세상은 거대한 병원이라고 한다./ 꽃도 호랑이도 사람도 다 아프다고 한다.” (‘체세포복제배아’ 부분)

“늙은 엄마들이 자기보다 더 젊은 엄마를/ 엄마 엄마 부르며 죽어가는 이 세계” (‘먼동이 튼다’ 부분)

어머니의 죽음이 있기 전에 아버지의 죽음이 먼저 있었다. 다시 그 전에 세월호의 죽음이 있었고, 구제역 돼지들의 죽음이 있었다. 시인은 <피어라 돼지> <죽음의 자서전> <날개 환상통> 같은 앞선 시집들을 통해 그런 죽음들을 줄기차게 기록하고 증언해 왔다.

“죽음에 대해 많이 쓰면서 알게 된 것 또는 시적인 인식이라 할 법한 게 뭐냐 하면, 죽음은 절대로 단수가 아니라 복수 상태라는 거예요. 제가 걸렸던 오미크론 감염과 비슷합니다. 저도 모르는 새에 모르는 누군가한테서 이 병이 저한테로 온 것이죠. 세월호의 죽음도 돼지들의 죽음도 다 우리의 죽음이라는 생각을 하게 됐어요.”

열네번째 시집 <지구가 죽으면 달은 누굴 돌지?>를 낸 김혜순 시인. “지난달 코로나에 걸려서 누워 앓으면서 든 생각이, 무언가 대책이 없이는 지구가 큰일 나겠다 하는 것이었다”라고 27일 <한겨레>와 한 인터뷰에서 말했다. 이정용 선임기자 lee312@hani.co.kr

김혜순 시인 득의의 표현으로 ‘~하다’라는 게 있다. 부정적 현실에 안주하기를 거부하는 능동적이며 적극적인 행동과 사유를 담은 조어법이다. 시하다, 새하다, 여자하다 같은 말들을 통해 시인은 기존 문법과 구문이 담아내지 못하는 독자적인 의미를 채굴할 수 있었다. 이번 시집에도 “아빠가 죽자 엄마는 새한다”(‘미지근한 입안에서’)와 같은 구절이 등장한다. 시집에 나오는 말은 아니지만, 이 시집의 세계를 ‘죽음하다’로 요약할 수 있을 정도로 죽음은 시집 전체에 만연해 있다.

“죽음에 대해 너무 많이 생각하고 너무 많은 시를 써서 병이 났나 싶기도 해요. 그래서 이제 죽음은 그만 생각하고 그 단어를 그만 쓸까 싶기도 하고요. 그렇지만 김수영의 시 ‘눈’에 보면 ‘죽음을 잃어버린 영혼과 육체’라는 표현이 나오잖아요? 그건 곧 젊은 시인들에게 죽음을 좀 알라는 것, 죽음을 잃어버린 사람이 곧 죽음이라는 뜻이라고 봐요. 그러니 죽음에 대해 안 쓸 수는 없겠죠.”

새 시집은 제목에서부터 지구의 죽음을 언급하고 있다. “지구어머니의 큰 얼음이 녹아내리는 고통” “산호는 죽기 전에 병상의 엄마처럼 백화한다”(‘더러운 흼’) 같은 구절들에서는 지구와 어머니를 죽음의 동료로 동일시하는 태도도 눈에 띈다. 표제작에서는 임박한 종말의 위기감이 생생하게 만져진다.

“모두가 마지막 종(種)인 생물들이 사는 달에/ 초인종이 울린다./ 지구인의 비보가 계속 전해진다.// (…) // 지구여, 인류의 멸종을 가동한 상영관이여!/ 살다 간 이들의 원한으로 가득한 행성이여!/ (…) // 계세요?/ 계세요?/ 문상하러 왔어요./ 연속해서 울리는 초인종 소리에도 우리는 문을 열지 않고 있다./ 죽은 이들과 소꿉놀이에 빠져서.”(‘지구가 죽으면 달은 누굴 돌지?—사막상담실’ 부분)

열네번째 시집 <지구가 죽으면 달은 누굴 돌지?>를 낸 김혜순 시인. “지난달 코로나에 걸려서 누워 앓으면서 든 생각이, 무언가 대책이 없이는 지구가 큰일 나겠다 하는 것이었다”라고 27일 <한겨레>와 한 인터뷰에서 말했다. 이정용 선임기자 lee312@hani.co.kr

시집 3부에 실린 시들은 특히 사막과 모래의 이미지로써 죽음과 종말을 다각도로 형상화한다.

“그래서 결국 각자의 사막으로/ 떠나갈 일만 남았는가/ 모래커튼을 내릴 일만 남았는가”(‘눈물의 해변’ 부분)

아예 별표(*)를 모래 대신 써서 황량하고 공포스러운 이미지를 시각화하기도 한다.

“끝없이. 시작 없이. *가. 콧구멍. 귓구멍. 똥구멍. 그 밖에 구멍을. 몽땅. 다 막아버리니. 하는 수 없이. 네가. *에 잠긴다. 뇌수까지. *가 차오른다. (…) *가 없다면. 우리 엄마도 안 죽고. 우리 아빠도 안 죽었을 텐데. 이놈의 * 때문에. (…) *가 창발한다.”(‘진저리 치는 해변—사막상담실’ 부분)

“엄마가 돌아가시고 우울감이 심해서 정신상담을 받으러 갔다가 옆방의 어린이상담실을 보게 되었어요. 큰 모래상자가 놓여 있고 그 옆에 장식장 가득 사람과 우주의 모형, 동물 모형 등 삼라만상이 있어서 상담받는 아이들이 그중 어떤 것들을 골라서 모래상자에 올려놓더군요. 그걸 보니, 저것이 곧 시인의 노릇이구나 하는 생각이 들었어요. 부재라는 사막 모래방에 삼라만상 중 어떤 이미지를 올려놓고 형상화해 나가는 것 말이죠. 사막이란 것이 마치 시인이 시하는 원고지나 백지 같은 존재고, 거기서 시인은 무언가를 수행하는 거라는 생각이 들었어요.”

열네번째 시집 <지구가 죽으면 달은 누굴 돌지?>를 낸 김혜순 시인. “지난달 코로나에 걸려서 누워 앓으면서 든 생각이, 무언가 대책이 없이는 지구가 큰일 나겠다 하는 것이었다”라고 27일 <한겨레>와 한 인터뷰에서 말했다. 이정용 선임기자 lee312@hani.co.kr

김혜순 시인은 캐나다 그리핀 시문학상과 스웨덴 시카다상 등 외국의 중요한 문학상을 수상하는 등 외국에서도 반응이 뜨겁다. 이달 초 덴마크에서 번역 시집이 나온 데 이어 스웨덴에서도 시집이 나올 참이어서 11월에는 출간 기념 행사차 북유럽으로 갈 예정이다. 외국 독자들의 반응을 묻자 “내 나이나 경력 등에 관해 아무것도 모르는 이들이 내 시를 굉장히 여성주의적이고 저항적인 시로 읽는다는 게 재미있더라”라고 말했다.

최재봉 선임기자

bong@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)