패권 위해 미국이 벌여온 ‘핵기술’ 도박

‘풍요’의 약속은 끝내 ‘불신의 시대’로

‘풍요’의 약속은 끝내 ‘불신의 시대’로

미국의 핵기술 도박이 만들어낸 현재진행형 지구사

제이콥 햄블린 지음, 우동현 옮김 l 너머북스 l 3만원 1960년 2월 프랑스는 최초로 원자폭탄 실험에 성공하며 ‘핵무기 보유국’의 대열에 합류했다. 그런데 프랑스가 핵실험을 벌였던 장소는 자국이 아니라 2차 대전 이후까지도 손에서 놓지 않으려 했던 식민지 알제리였다. 알제리는 1962년 독립을 쟁취했지만, 독립전쟁에 투신했던 작가 프란츠 파농(1925~1961)은 한 해 앞서 <대지의 저주받은 자들>(1961)에 이렇게 썼다. “독립은 방향 전환을 가져오지 않는다. (…) 똑같이 오래된 땅콩 수확, 코코아 수확, 올리브 수확… 이 나라에는 어떠한 산업도 세워지지 않는다.” 파농은 알았던 것이다. 제국 열강들이 ‘대지의 저주받은 자들’에게 산업화·경제화 따위의 꿈을 제시할 것이나, 그것은 신기루와 같은 것이라고. 미국의 역사학자 제이컵(제이콥) 햄블린(오리건주립대 교수)이 쓴 책 <저주받은 원자>의 제목은 파농의 글에서 ‘저주받은’이란 수식어를 따왔다. 핵 역사, 환경사 등을 주로 연구해온 지은이가 이 책에서 펼쳐 보이는 것은 ‘원자’의 역사와 그 배경에 깔린 국제정치학이다. 2차 대전이 끝난 뒤, 일본에 투하한 원자폭탄을 통해 전세계에서 가장 선진적이라는 것을 입증한 미국의 핵기술은 그 뒤 70여년 동안 지구사를 좌우한 주인공이었다. 무엇보다 지은이는 그 역사적 흐름에 담긴 인종주의적·식민주의적 맥락을 밝혀내는 데 주력한다. 우리가 익숙한 ‘동서’ 갈등의 역사와 달리, 원자의 역사는 ‘남북’으로 갈린다는 것이 핵심이다. 출발점은 미국이다. 종전 뒤 미국은 가장 앞선 핵기술을 보유한 ‘가진 자’였으나, 여기에 쓰이는 자원은 자신들이 ‘후진국’이라 여겼던 나라들에 의존해야 하는 ‘가지지 못한 자’이기도 했다. 이를 극복하는 한 가지 전략은 “그러한 나라(이른바 ‘후진국’)들에서 원자의 평화적 적용이 자급자족, 원료 상품들, 기초적인 위생과 의학에 초점을 맞춰야 한다고 독려하는 것”, 한마디로 핵기술을 미끼로 삼아 비대칭적인 관계를 유지하는 것이었다. 핵기술 공유·협력에 대한 미국의 태도는 시종일관 분리적이었다. 핵기술은 위험한 것이므로 아무에게나 함부로 넘겨줄 수 없다. 그러나 소비에트연방은 이미 경쟁자의 위치에 있었고, 영국·프랑스 같은 유럽의 제국 열강들도 순차적으로 ‘핵보유국’이 되기 위한 길에 올라탈 것이었다. 미국의 주요한 목표는 ‘다른’ 나라들이 “각자의 몫을 발견해 서구 편을 택하도록 독려하는 것이었다”.

그래픽 동혜원 hwd@hani.co.kr, 게티이미지뱅크·위키미디어코먼스

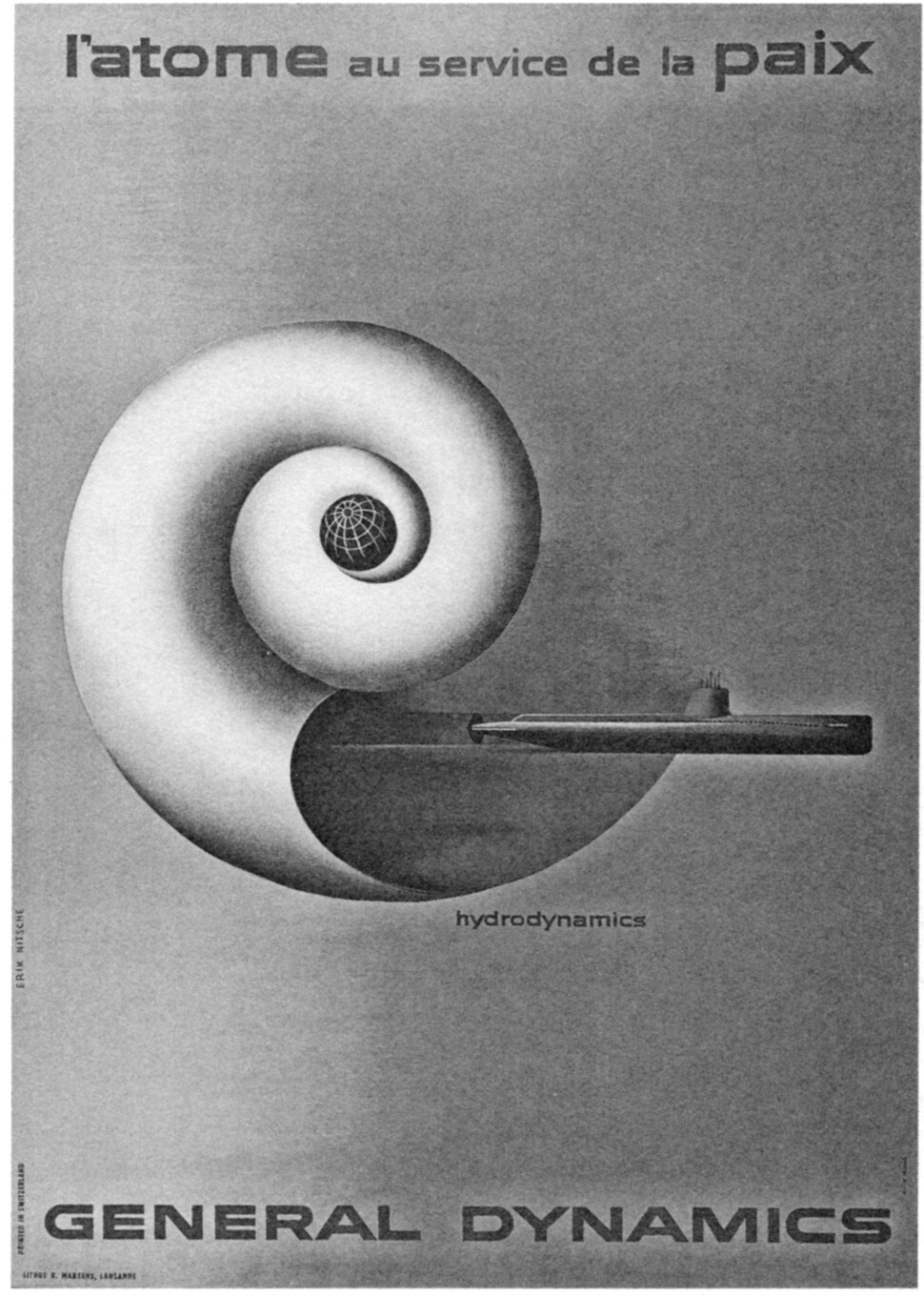

‘평화를 위한 원자력’을 주제로 에릭 니체가 제너럴 다이내믹스를 위해 고안한 포스터 여러 장 중 하나. 출처 제너럴 다이내믹스. 너머북스 제공

1961년 은크루마(왼쪽) 가나 대통령이 뉴욕의 국제연합(UN)을 방문해 사무처장 랄프 번치와 이야기를 나누고 있는 모습. 출처 국제연합. 너머북스 제공

1967년 일본 국립방사선육종장에 있는 방사선탑. 이른바 ‘감마 정원’은 변이 유발 등 식물에 대한 방사선의 효과를 연구하기 위해 쓰였다. 사진 골드버거. 출처 국제원자력기구. 너머북스 제공

스위스 제네바에서 열린 원자력의 평화적 이용을 위한 1955년 국제 학술대회 동안 의장을 맡았던 인도 물리학자 호미 바바(오른쪽). 출처 국제연합. 너머북스 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)