강명관, 성균관 노비 반인의 쇠고기 장사 연구

노동력·영업세 수탈 겹쳐…지배체제 무능·실패

노동력·영업세 수탈 겹쳐…지배체제 무능·실패

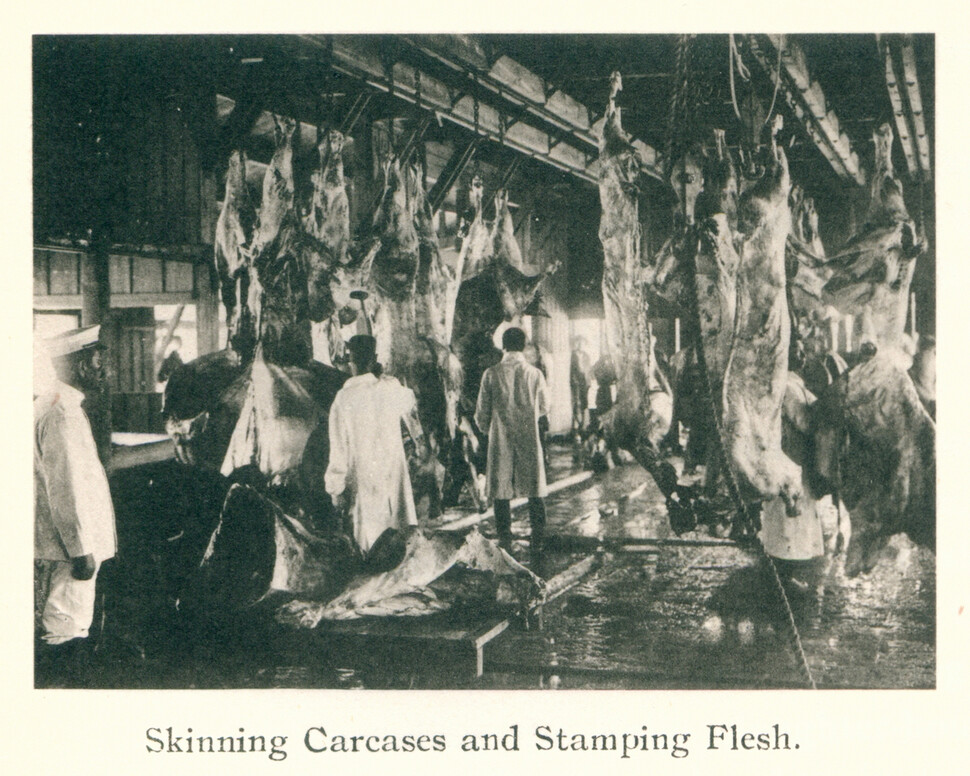

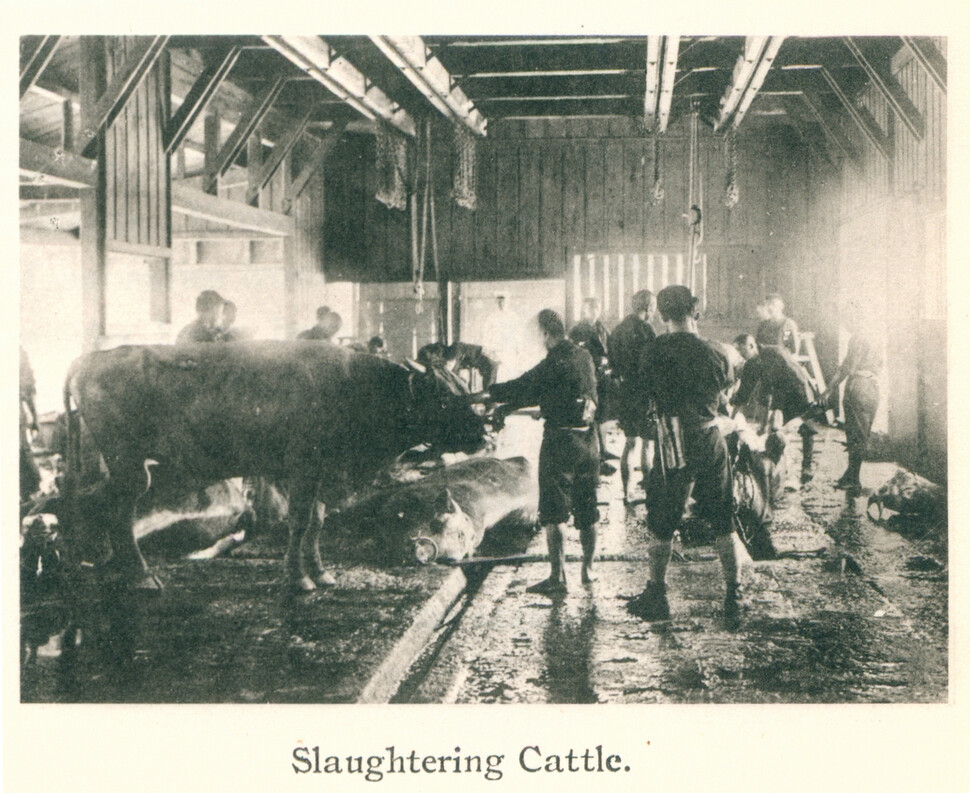

조선은 소의 도축과 매매를 원칙적으로 금지했지만, 쇠고기 식용 문화는 갈수록 확산됐다. 이를 보여주는 성협의 <풍속화첩> 가운데 ‘야연’(위쪽). 함경남도 흥원에서 1911~1912년께 백정들의 도축 작업을 담은 사진(아래쪽). 국립중앙박물관 소장, 푸른역사 제공

성균관과 반촌의 조선사

강명관 지음 l 푸른역사 l 3만9000원 노비와 쇠고기, 이 두가지를 소재로 삼아 조선이란 나라의 진면목을 드러낼 수 있을까. 별 관계 없어 보이는 이 둘은 조선의 국가 이데올로기를 상징하는 기관인 성균관에서 만나, 지배체제가 무엇을 어떤 방식으로 수탈했는지, 피수탈자는 어떻게 대응했는지, 국가의 통치는 어떻게 실패했는지 등을 낱낱이 드러낸다. <조선의 뒷골목 풍경> <열녀의 탄생> 등 여러 저작에서 역사를 세밀한 풍경으로 그려내는 한편 그 속에서 지배체제의 본질을 드러내온 한문학자 강명관(전 부산대 교수)이 새 책 <노비와 쇠고기>에서 펼친 작업이다. 지은이는 스스로 만들어낸 모순에서 나오는 폐해를 감당할 능력은커녕 의지조차 없던 지배체제의 실패를 냉정하고 꼼꼼하게 까발린다. 먼저 쇠고기 쪽에서 출발해본다. 상업을 억제하고 농업에 집중하려 했던 조선은 건국 때부터 ‘축력 보호’ 목적으로 소의 도축을 강력히 금지했다. 조선 최초의 법전 <경제육전>이 이를 법령화했다. 그러나 저절로 죽은 소의 고기는 관아의 허가를 받아 매매가 가능했고, 무엇보다 지배계급부터 쇠고기를 즐겨 먹었다. 15세기 후반이면 이미 쇠고기 식용이 보편화되어 법령이 사문화됐다. 서울의 ‘현방’(懸房)과 지방 일부 기관들은 소 도축·판매를 사실상 허용받았다. 사사로운 불법 도축(사도·私屠)은 그보다 더 횡행했고, 그 이익이 크다 보니 아예 관이 직접 나서거나 민관이 한패를 먹고 사업을 벌이는 경우도 빈번했다. 18세기 기록엔 한 해 도살되는 소가 39만마리에 달했다고 한다. 그럼에도 ‘소와 말을 도축하는 자는 장 100대에 전가사변(가족 모두를 변경으로 옮겨 살게 하는 형벌)에 처한다’(<대전후속록>, 1543년) 등 우금(牛禁) 원칙은 한번도 바뀌지 않았다. 갑오개혁 이후인 1895년 12월3일 ‘포사규칙’이 제정되고서야 폐기된다. 국가가 ‘사실상’ 허용했다 해도 소 도축·판매는 원칙적으로 불법이므로 그 대가를 치러야 했다. 서울의 현방은 형조·사헌부·한성부(이를 ‘삼법사’라 한다)에 영업세 성격의 벌금, 곧 ‘속전’(贖錢)을 대신 냈다. 이는 사도에도 적용되어 점차 법 자체가 무력화됐다. 사도를 범해 유배를 가던 자가 압령하던 군사를 위협해 집으로 돌아와 다시 소를 도축한 사례도 있다. 임병양란 이후 누구나 값만 치르면 쇠고기를 사 먹을 수 있을 정도로 쇠고기 식용이 보편화됐으나, 법·제도와 그 집행은 현실과 멀리 떨어져 있던 것이다. “현실의 변화에 대한 대응력을 상실한 것이 조선 후기 사족체제의 특징이었다.”

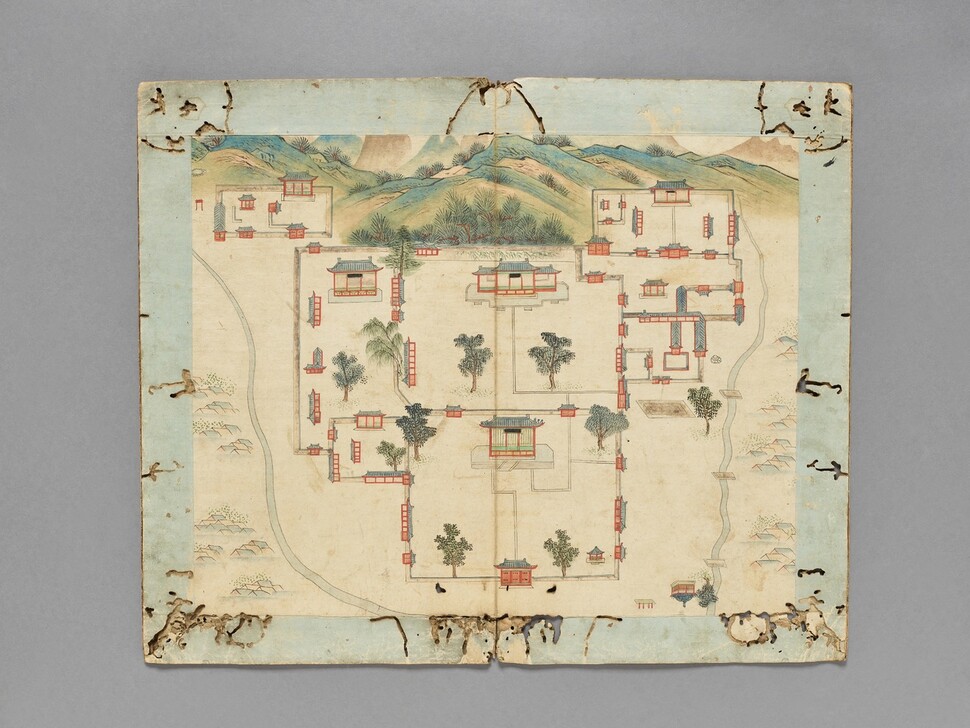

<태학계첩>(1747)에 수록된 ‘반궁도’. 성균관의 건물 구조와 배치를 평면도 형식으로 재현한 가장 오래된 시각 자료다. 서울역사박물관 소장. 누리집 갈무리

<상춘야연도> 그림. 서울역사박물관 소장. 푸른역사 제공

경성부 도살장 내부 모습. 1917년. 서울역사박물관 소장. 푸른역사 제공

경성부 도살장 내부 모습. 1917년. 서울역사박물관 소장. 푸른역사 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)