책거리

아마추어 밴드를 하고 있습니다. 공연에서 박자가 총체적으로 무너지는 충격적인 경험을 한 뒤로 드러머는 합주 때마다 늘 귀에다 메트로놈을 낍니다. 디지털 기계가 또각또각 정해주는 박자에 맞춰 드럼을 치면, 다른 멤버들이 쫓아갑니다. 가끔 ‘어째 박자가 빠른 것 같은데?’라며 의구심을 드러내면 드러머는 단호하게 고개를 가로젓습니다. 기계가 고장 난 것이 아닌 한, 박자가 ‘틀릴’ 리가 없다고요.

밴드 ‘갤럭시 500’의 멤버였던 데이먼 크루코프스키가 제작한 독창적인 팟캐스트를 책으로 옮긴 <다른 방식으로 듣기>(마티)를 보며 신선한 충격을 받았습니다. 지은이는 1980년대 대중음악에 도입된 디지털 기술이 우리에게서 무엇을 빼앗아 갔는지 이야기합니다. 디지털로 구현된 시간은 아날로그적으로 ‘체험된’ 시간과 다릅니다. “음악의 실시간을 기계적 시간으로 바꾸면서 우리는 각자의 리듬감을 서로와 공유하는 능력을 잃습니다.” 선택된 것들만 전달해주는 이어폰, ‘노이즈 캔슬링’, 스트리밍 서비스는 또 어떻습니까? 이런 여러 디지털 기술들은 개인이 극단적인 방식으로 청각 정보를 ‘사유화’하게 해준 반면, 온갖 것들이 넘쳐 흐르는 ‘공공 공간’을 사라지게 만들었습니다.

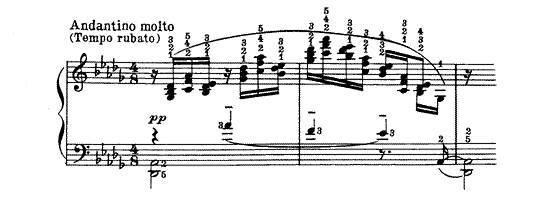

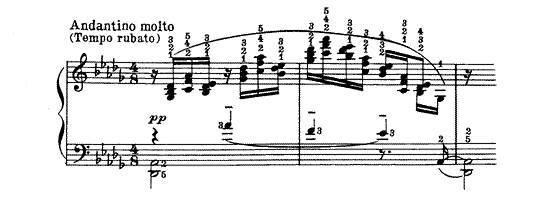

원하는 것들만을 골라 듣는 행위, 그러니까 나만이 존재하는 공간에는 예기치 못한 사고처럼 타자와 마주치는 순간과 그것이 가져다주는 놀라움이 없습니다. 그것은 정말로 ‘듣는’ 행위일까요? ‘공유’가 넘친다는 디지털 세계에서 우리는 정작 무엇을 ‘공유’하고 있는 걸까요? 정해진 박자에 구애받지 말라는, 그래도 ‘틀린’ 것이 아니라는, ‘템포 루바토’(Tempo Rubato)를 새겨봅니다.

최원형 책지성팀장 circle@hani.co.kr

아마추어 밴드를 하고 있습니다. 공연에서 박자가 총체적으로 무너지는 충격적인 경험을 한 뒤로 드러머는 합주 때마다 늘 귀에다 메트로놈을 낍니다. 디지털 기계가 또각또각 정해주는 박자에 맞춰 드럼을 치면, 다른 멤버들이 쫓아갑니다. 가끔 ‘어째 박자가 빠른 것 같은데?’라며 의구심을 드러내면 드러머는 단호하게 고개를 가로젓습니다. 기계가 고장 난 것이 아닌 한, 박자가 ‘틀릴’ 리가 없다고요.

밴드 ‘갤럭시 500’의 멤버였던 데이먼 크루코프스키가 제작한 독창적인 팟캐스트를 책으로 옮긴 <다른 방식으로 듣기>(마티)를 보며 신선한 충격을 받았습니다. 지은이는 1980년대 대중음악에 도입된 디지털 기술이 우리에게서 무엇을 빼앗아 갔는지 이야기합니다. 디지털로 구현된 시간은 아날로그적으로 ‘체험된’ 시간과 다릅니다. “음악의 실시간을 기계적 시간으로 바꾸면서 우리는 각자의 리듬감을 서로와 공유하는 능력을 잃습니다.” 선택된 것들만 전달해주는 이어폰, ‘노이즈 캔슬링’, 스트리밍 서비스는 또 어떻습니까? 이런 여러 디지털 기술들은 개인이 극단적인 방식으로 청각 정보를 ‘사유화’하게 해준 반면, 온갖 것들이 넘쳐 흐르는 ‘공공 공간’을 사라지게 만들었습니다.

원하는 것들만을 골라 듣는 행위, 그러니까 나만이 존재하는 공간에는 예기치 못한 사고처럼 타자와 마주치는 순간과 그것이 가져다주는 놀라움이 없습니다. 그것은 정말로 ‘듣는’ 행위일까요? ‘공유’가 넘친다는 디지털 세계에서 우리는 정작 무엇을 ‘공유’하고 있는 걸까요? 정해진 박자에 구애받지 말라는, 그래도 ‘틀린’ 것이 아니라는, ‘템포 루바토’(Tempo Rubato)를 새겨봅니다.

최원형 책지성팀장 circle@hani.co.kr

드뷔시의 <영상> 가운데 ‘물의 반영’ 도입부 악보.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[책&생각] 연말의 빚 독촉 [책&생각] 연말의 빚 독촉](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038095946068_20231229500190.jpg)