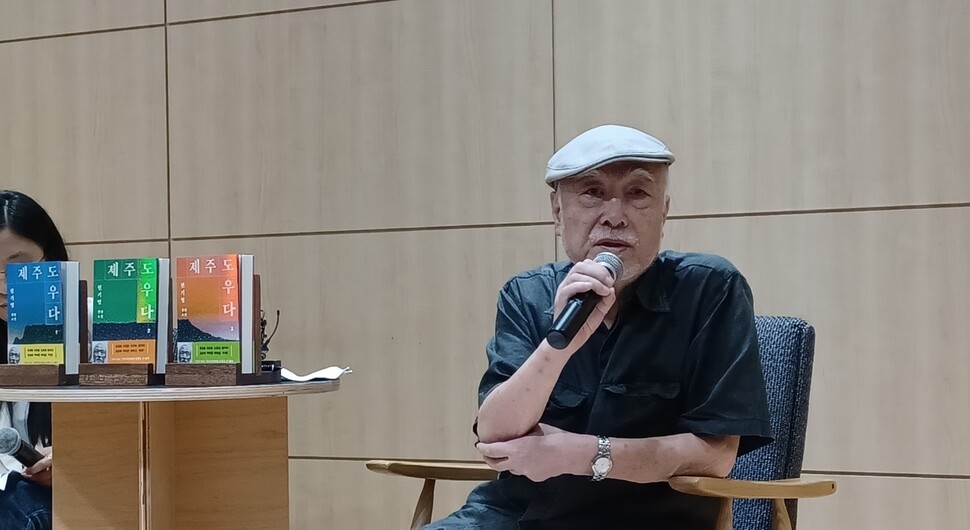

소설가 현기영(82)이 14년 만에 신간 <제주도우다>(전 3권)를 출간했다. 29일 서울 마포 창비서교빌딩에서 열린 출간 기자간담회에서 그는 “4·3 영령이 고문하는 악몽을 꾸며 4·3이 일평생 화두가 됐다”고 말했다. 사진 창비 제공

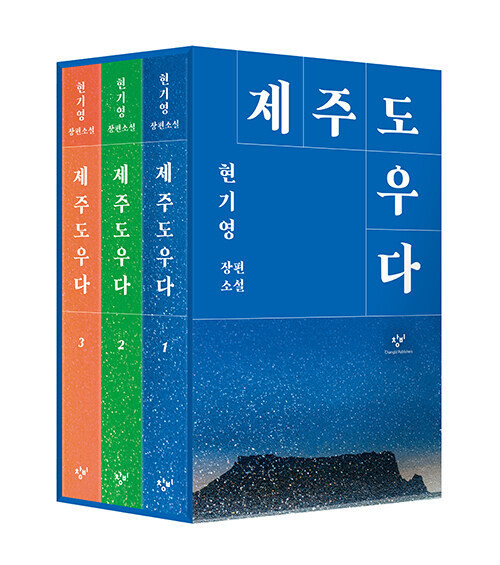

제주도우다 1~3

현기영 지음 l 창비 l 세트 5만1000원

‘4·3 제주’의 문학적 구원에 헌신해온 작가 현기영이 그 긴 여정의 대단원이라 해도 좋을 장편소설 <제주도우다>를 펴냈다. 여든두 살, 등단 48년째가 되어서다. 4·3 사건에 강제된 금기를 깨고 중단편 ‘순이 삼촌’을 표제작 삼은 작가의 첫 소설집(1978)이 나온 지 45년 만의 일이다.

‘순이 삼촌’은 그가 이후 ‘문학’해야 할 소명이자 미래였던 것 같다. 29일 서울 마포 창비서교빌딩에서 마련된 출간 간담회에서 “늙은” 작가는 말했다.

“4·3 관련 중단편 세 편을 쓰고 이제 부채의식은 갚았으니 순문학을 해보자 했다. 그런데 ‘순이 삼촌’ 쓰고 보안사 끌려가 당했던 것과 같은 악몽을 밤에 두 번이나 꿨다. 매우 고통스럽게 날 불러 고문하는데 그 주체가 4·3의 영령이었다. ‘안 되겠구나’ 일생의 화두가 되고 영령의 명령이니 (희생된) 3만 원혼께 바치는 공물로 제대로 쓰자 했다.”

4년 걸쳐 완성한 <제주도우다>는 제주 출신 아내 안영미(31)의 남편 임창근(32)의 자기소개로 시작한다. “누나와 외삼촌을 한꺼번에 잃었고 그 자신도 죽음의 문턱 바로 앞까지 끌려갔었다”는 영미의 할아버지(안창세)가 10대 중반 경험한 ‘참극’을 다큐로 만들고자 한다.

하지만 안창세는 ‘기억하기’를 거부한다. 여기서 비교해볼 만하다. 제주 조천리 북촌마을 학살의 유일한 생존자로서 밭이나 가꾸던 중년 여성 ‘순이 삼촌’과 제 기억을 파괴하려고 한때 폭음하다 이젠 아예 입을 봉한 채 푸성귀나 돌보던 노인 안창세는 닮았다. 둘은 살아남은 자의 슬픔으로 꾸는 ‘악몽’ 속에서 끊임없이 죽임당한다.

“난 애당초 죽은 사람이여. 그 사태 때 이미 죽은 사람이라. 너희들 눈에는 내가 살아 있는 사람으로 보이겠지만, 난 허깨비여. 이미 죽은 사람이란 말이여.”

괴로워 기억을 발설하지 않는 안창세와 종당 자살하여 괴로운 모든 기억을 봉인한 순이 삼촌의 사이 역시 다르지 않다.

하지만 <제주도우다>와 ‘순이 삼촌’ 사이엔 엄연한 차이가 존재한다. 삶이 붕괴된 순이 삼촌과 끝내 붕괴될 수 없는 안창세의 거리만큼, 반세기에 걸쳐 이뤄진 역사의 전개가 그것이다. 한 뼘일지언정 이 거리만큼의 ‘구원’은 현기영 같은 이들로 겨우 확보된 것이다.

안창세는 손녀 부부의 설득에 힘입어 드디어 그날의 일들과 감각까지 열흘 동안 울며 쏟아내고서 탈진한다. 집단의 ‘망각하기’와 ‘기억 말기’에 맞섬이요, 희생자의 ‘침묵하기’를 떨쳐냄이다.

소설은 일제강점기 말부터 ‘해방공간’이던 1948년 겨울까지의 제주에 머문다. 지난 4·3 소설과의 더 큰 차이는 이것이다. <제주도우다>에선 섬의 행색과 토속, 민중의 구수하고 때로 추레한 생활상, 추근대고 웃고 사랑하고 부서지는 청춘의 삶까지 세밀히 복원되어 시간순으로 펼쳐진다. 마치 이제껏 가라앉지 않고 견뎌 준 제주 섬 자체를 향한 헌사와도 같다. 이것이 실로 우리가 알던 제주인가.

하여 4·3의 비극성은 무장 커질 수밖에 없다. 일제에 저항하고 독립으로 들뜨고 신지식, 새 조국에의 열망으로 뜨겁던 시절, 심지어 우리 언어로 조각된 시에 매료된 소년의 시절까지, 죽기 전, 한참이나 독자는 듣고 보아야 하기 때문이다.

안창세가 조천중학원 학생으로 가령 제주 소학교 학생수만 2만에서 4만명으로 늘어난 1946년의 봄이 절정이다. 그 봄, 깨우치던 청년들의 말이 이렇다. (바로 이 청년들 가운데 일부가, 또 한 축인 일본에서 “제주 4·3 사건의 완전한 해방”을 위해 글을 써온 1925년생 재일 한국인 작가인 김석범의 소설(<화산도> <바다 밑에서>) 주인공들이 되겠다.)

“…작년에 삼팔선이 그어진 직후 일본에서 귀향민이 들어올 때 맥아더 사령부가 물었주, 남과 북 중에 어느 쪽으로 가겠느냐고. 그때 우리 제주 백성들은 이렇게 대답했주. ‘우리는 북조선도, 남조선도 아니고 제주도다!”

소설 제목 ‘제주도우다’의 연원이다. 그러고서 급물살을 탄다, 1947년 미군정의 폭정으로, 그해 3·1절 집회에서 발포된 총탄으로, 하나둘 죽어가는 사람들로, 앉아 죽느니 서 싸운다는 사람들로, 떼로 죽는 사람들로…. 이 소설의 후보 제목 중 하나는 <그해 겨울엔 눈이 참 많이 내렸지>였다. 1948년 그 계절, “모든 게 잘 될 거라 낙관했던 젊은이들, 내가 애정을 줬던 인물들이 죽습니다. 3만이 죽는데 그들이라고 내가 살릴 수 있었겠어요?”

현기영은 일본 감독·작가 기타노 다케시의 말에서 한참 더 나아가 “역사는 제주 4·3을 3만의 피해 통계로 쓰지만, 문학은 3만의 개개 사건으로 보는 거다. 3만의 개개인에 피를, 뼈를, 눈물을 부여해 다시 살리고 당시 그곳에 투입해야 사건의 진상이 드러난다”고 강조한다.

3500매 분량(전 3권)이므로 소설 속 5년 안팎 개개의 시간은 찬찬하다. 비극의 속도가 그렇다. “더듬더듬 탐구하는 마음으로 천천히 자세히 썼다”는 작가의 말대로다. “…그 핏빛의 생생한 묘사를 될 수 있으면 자제하려 했지만, 모두 뜻대로 되지는 않았습니다. …마음이 슬픈 작가로서는 어쩔 수 없는 노릇입니다.”(책 속 ‘작가의 말’)

지금 세대의 조금 다른 마음은 다큐 제작으로 기억을 이어가려는 영미·창근 부부의 말로 대변되리라 본다.

“…너무 슬픈 다큐가 돼버리면 안 돼. 큰 슬픔일수록 좀 가볍게… 삼만의 슬픈 원혼들을 눈물로 애도하고, 즐거운 웃음으로 기쁘게 해드리기도 하면서…”

작가의 오랜 마음과 지금 세대의 마음이 이렇게 합수되는 건 아무렴 이제 ‘미래의 마음’이 제주에 닿을 차례이기 때문이리라. 소설가 정지아가 “제주의 말”이라 치켜세운 현기영이, 4·3에 관한 자신의 마지막 소설을 지금 세대의 말로 마무리하는 이유일 것이다.

“독자들도 천천히 읽어줬으면 합니다. 요즘 세태가 무겁고 진지한 건 골때린다 하고 가벼운 것을 향유합니다만, 진지한 문학을 사랑하는 독자도 꽤 있다고 생각합니다.” 현기영은 그러고서 고개 숙여 한참을 뜸 들였다. “…좀 진지한 것도 사랑해야지 않는가 봅니다.”

임인택 기자

imit@hani.co.kr

소설가 현기영은 29일 서울 마포 창비서교빌딩에서 마련된 <제주도우다> 출간 기자간담회에서 “4·3은 아직 공식 역사가 되지 못했다. 항쟁의 정당성, 미국, 소련의 책임이 함께 밝혀져야 공식역사가 된다”고 말했다. 사진 임인택 기자

소설가 현기영의 <제주도우다> 출간 기자간담회. 이날 사회는 제주 출신 양경언 문학평론가(왼쪽)가 맡았다. 사진 창비 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 뉴진스-아일릿 표절 공방…3년 차이로 기획안이 ‘닮았다’ [단독] 뉴진스-아일릿 표절 공방…3년 차이로 기획안이 ‘닮았다’](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/1111/53_17313103390935_20240514501389.jpg)