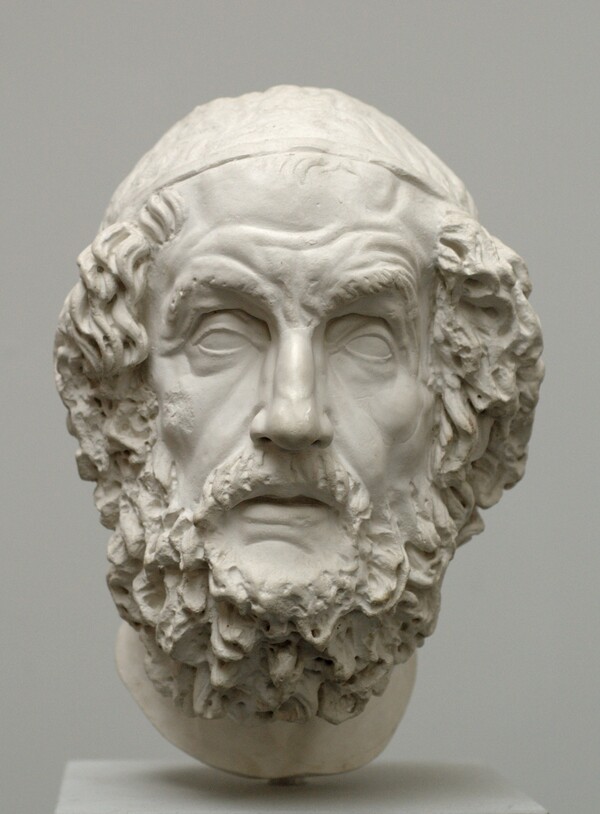

<일리아스>를 쓴 그리스 시인 호메로스. 위키미디어 코먼스

호메로스 지음, 이준석 옮김 l 아카넷 l 3만5000원 호메로스의 서사시 <일리아스>의 한국어본으로는 그동안 고 천병희 선생의 번역본이 유일했다. 천병희 번역본은 1982년 처음 출간된 이래 2015년까지 모두 네 차례 개정돼 한국어 독자들에게 <일리아스>를 널리 알렸다. 이번에 천병희 번역본에 강력한 도전장을 내민 새 번역본이 나왔다. 스위스 바젤대학에서 호메로스 서사시 연구로 박사학위를 받은 이준석 한국방송대 교수가 번역한 <일리아스>가 그 주인공이다. 이로써 <일리아스> 한국어본은 천병희본과 이준석본의 경쟁 체제로 들어섰다. 이준석본은 천병희본과 거의 모든 문장에서 표현을 달리한다. 이를테면 <일리아스> 제1권 첫 문장을 천병희본은 이렇게 번역했다. “노래하소서, 여신이여! 펠레우스의 아들 아킬레우스의 분노를,/ 아카이오이족에게 헤아릴 수 없이 많은 고통을 가져다주었으며/ 숱한 영웅들의 굳센 혼백들을 하데스에게 보내고/ 그들 자신은 개들과 온갖 새들의 먹이가 되게 한/ 그 잔혹한 분노를!” 같은 첫 문장을 이준석본은 이렇게 옮겼다. “노여움을 노래하소서, 여신이여, 펠레우스의 아들 아킬레우스의 노여움을!/ 헤아릴 수 없이 많은 고통을 아카이아인들에게 안겨주었고,/ 그 많은 영웅들의 강인한 목숨을 하데스로 떠나보냈으며,/ 그들 자신을 온갖 개떼와 새 떼의 먹이로 만든/ 그 저주받을 것을!” 이준석본은 ‘분노’ 대신 ‘노여움’이라는 단어를 택했고, 그 ‘노여움’을 문장의 첫머리에 놓았다. 아킬레우스의 분노 혹은 노여움이 <일리아스>의 이야기를 끌고 가는 핵심적인 동력임을 첫 문장의 첫 낱말로 드러낸 셈이다. 이준석본이 천병희본과 다른 결정적인 지점은 호메로스의 독특한 표현을 그 표현 그대로 살린 데서 발견된다. 이를테면 천병희본이 “너는 무슨 말을 그리 함부로 하느냐?”라고 옮긴 것을 이준석본은 원문의 표현을 살려 “네 이빨 울타리를 빠져나온 그 말은 대체 무엇이냐?”로 옮겼다. 또 천병희본이 “물 흐르듯 거침없이 말했다”로 옮긴 것을 이준석본은 “날개 돋친 말을 건네었다”로 옮겼다. 천병희본은 우리말의 표현을 살려 자연스럽게 옮긴 데 반해, 이준석본은 호메로스의 원문을 가능한 한 그대로 옮김으로써 호메로스의 표현 자체에 주목하게 했다. 또 이준석본이 한국어의 특징인 의성어·의태어를 사용하지 않은 점도 천병희본과 다른 점이다. 한국어와 달리 호메로스의 그리스어에서는 의성어나 의태어를 찾기 어렵다. 예를 들어, 이준석본은 전사가 목숨을 잃고 쓰러질 때 자주 등장하는 표현을, 한국어식으로 “쿵 하고 쓰러졌다”로 옮기지 않고 “둔중한 소리를 일으키며 쓰러졌다”로 원문을 살려 옮겼다. 전체적으로 대비해볼 때, 천병희 번역본이 <일리아스>를 처음 읽는 독자들을 대상으로 삼아 잘 읽히는 번역을 지향했다면, 이준석본은 <일리아스>를 좀더 깊숙이 이해하고자 하는 독자들을 염두에 두고 정밀한 번역을 지향했다고 할 수 있다. 그러나 이준석본이 정밀성에 강조점을 두었다고 해도 가독성이 떨어지지는 않는다. 이준석본의 한국어 문장은 정갈하고 읽는 데 막힘이 없다. 전문성과 가독성을 함께 성취했다는 평가를 받을 만하다. 천병희본의 큰 업적에 또 하나의 업적을 쌓은 셈이다. 고명섭 선임기자 michael@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)