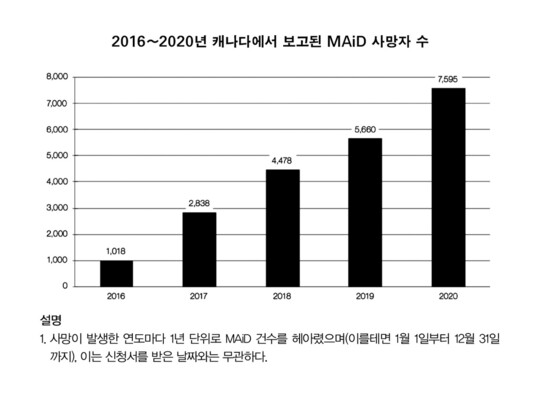

캐나다에서는 2016년부터 ‘의료조력 사망’을 합법화했다. ‘의료조력 사망’이란 일정 요건에 부합하는 환자가 의사의 입회하에 약물을 직접 마시거나, 의료진이 링거를 통해 약을 주입함으로써 고통스러운 삶을 종결할 수 있는 제도를 말한다. 게티이미지뱅크

나는 죽음을 돕는 의사입니다

스테파니 그린 지음, 최정수 옮김 l 이봄 l 1만8000원

두 팔과 두 다리가 침대에 묶이고, 항암제와 수혈제, 진통제, 소변과 대변 주머니 등을 줄줄이 달고 생의 마지막을 병원 침대에서 맞이하고 싶은 사람이 얼마나 있을까. 국내에서 ‘연명의료 결정법’이 시행된 지 5년 만에 164만4507명(2월 기준, 보건복지부 자료)이 연명치료 중단 의향서를 작성한 것은, 그만큼 ‘존엄한 죽음’에 관해 고민하는 사람들이 많다는 방증이다. 국회에서도 관련법이 발의됐다. 지난해 6월 안규백 더불어민주당 의원은 말기에 이른 환자가 의사의 조력을 받아 스스로 삶을 종결할 수 있는 ‘조력존엄사법안’을 대표발의했다. 이처럼 ‘존엄한 죽음’에 관한 논의의 군불이 지펴지고 있는 우리 사회에서, <나는 죽음을 돕는 의사입니다>는 좋은 참고서이자 관련 정책 입안자들이 꼭 봐야 할 보고서이다.

<나는 죽음을 돕는 의사입니다>를 쓴 스테파니 그린. 이봄 제공

이 책의 저자 스테파니 그린은 가정의학과에서 10년, 산부인과와 신생아 치료 분야에서 12년간 일하다 조력 사망 분야로 진로를 바꾼 의사다. 캐나다에서는 일종 요건에 부합한 환자가 의사의 입회하에 약물을 직접 마시거나, 의료진이 링거를 통해 약을 주입함으로써 고통스러운 삶을 종결하는 것을 ‘의료조력 사망’이라고 부르고 2016년 이를 합법화했다. 그린 박사는 ‘의료조력 사망’을 신청한 간부전 환자 하비의 적합성 여부를 심사하고 법적 절차대로 ‘의료조력 사망’을 최초로 실행한 장본인이다.

책은 이 제도를 처음 시행할 때 그린 박사가 복장과 말투, 또 어떤 식으로 환자의 마지막을 함께할지 고민하는 장면부터 ‘의료조력 사망’ 적합성 판단 과정과 시행, 실행 과정에서 부딪힌 각종 난관까지 상세히 다룬다. 실제로 캐나다의 ‘의료조력 사망’ 허용 기준은 18살 이상이며 회복 불가능한 말기 환자로 판단돼야 하는 등 매우 엄격하고 까다롭다.

‘의료조력 사망’이 합법화되기까지 캐나다 역시 지난한 과정을 겪었다. 1992년 루게릭병을 앓은 수 로드리게스가 조력사망 금지법에 이의를 제기했지만, 대법원은 4 대 5로 ‘의료조력 사망’을 불허했다. 그러다 2010년 척추관 협착증으로 심한 고통을 겪던 89살 노부인 케이 카터가 생애 말기 돌봄을 허가하는 스위스로 이동해 삶을 종결한 사실이 알려지면서 논의가 재점화됐다. 소송-번복-소송 등을 거듭하다 2015년 2월 캐나다 대법원은 만장일치로 조력사망 금지 조항을 폐지했고, 2016년 최초 시행부터 지금까지 그린 박사는 ‘의료조력 사망’의 최전선에서 활동하고 있다.

이 책의 장점은 전문가인 그린 박사가 관련 정보를 촘촘하게 잘 정리했을 뿐만 아니라 다양한 환자들이 어떻게 죽음을 준비했는지 보여줌으로써 독자들이 ‘삶과 죽음’에 대해 진지하게 생각해보게 한다는 점이다. 조력 사망 3일 전 친구와 이웃들을 집에 초대해 삶을 기리고 모두에게 작별인사를 하고 본인이 원했던 대로 가족들 얼굴을 보고 세상을 떠난 하비, 자기를 키워준 할머니에게 보답은커녕 할머니의 돈을 훔치고 도박에 빠진 손자에게 “너는 못됐고 나를 이용했다”며 혼쭐을 내주고 “제발 좀 건실하게 살아라”라고 유언을 남기고 사랑하는 친구들 앞에서 삶을 종결한 헬렌 등 죽음 직전 모습도 삶의 모습만큼이나 다양하다. 독자는 자연스럽게 ‘나는 어떻게 기억되고 싶은가’라고 자문하게 되고, 죽음이라는 렌즈를 통해 다시 자신의 삶을 돌아볼 수 있다.

양선아 기자

anmadang@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)