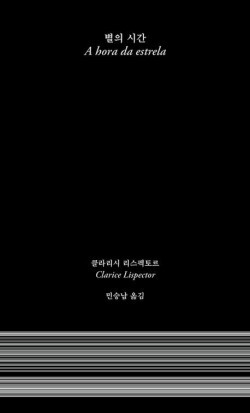

별의 시간

클라리시 리스펙토르 지음, 민승남 옮김 l 을유문화사(2023)

“클라리시 리스펙토르 문장은 나를 꿈 너머로 데려간다. 너무 이상한데 놓을 수 없다. 껍데기를 벗겨 내장이 흐르는 문장을 읽는다. 표면이 벗겨져 흐르는 액체가 아우성치는데, 그게 사랑한다는 말인지 증오한다는 말인지는 아무 상관 없었다. 그저 말 없는 겸손한 손이 필요했다. ‘나는 오직 세계가 일으키는 단 한 번의 경련에 불과하다.’”

몇 해 전, 클라리시 리스펙토르의 책 ‘G.H.에 따른 수난’을 읽은 뒤 남긴 메모다. 감상을 표현할 길이 없는데, 그래도 쓰고 싶어서 언어에 항복하며 문장을 썼다. 책에 담긴 서사를 요약하면, ‘한 여성이 옷장에서 바퀴벌레를 발견한다’가 전부다. 이 단순한 서사를 작가는 초 단위로, 그보다 미세한 단위로 쪼개어 시간과 언어의 틀을 흔들어 버린다. 보통 정확한 언어와 서사에 익숙했던 나에게는 낯선 글이었지만, 그때도 나는 홀린 것처럼 책을 손에서 놓지 못했다. 지금처럼.

작은 책방에서 새로 번역된 클라리시 리스펙토르의 책들을 발견했다. 그중 작가가 죽기 전 마지막으로 세상에 내놓은 ‘별의 시간’을 먼저 집었다. 집에 돌아와 책을 읽었는데, 정신을 차리니 새벽이었다. 창밖은 고요했다. ‘별의 시간’의 서사는 ‘그녀는 살았고, 죽었다’로 요약될 거다. 전작과 마찬가지로 특별한 서사는 없지만, 많은 이야기가 있다. 그저 우연처럼 태어나 우연처럼 존재하던 ‘그녀’가 처음 자기 이름을 말하던 순간, 무지개를 발견하고 무언가를 욕망하던 순간, 질문하던 순간, 죽음을 포옹하던 순간. 뒤죽박죽 표현된 그 모든 순간을 천천히 따라갔다. 여러 생을 살다가 빠져나온 기분이었다.

언젠가 어떤 글을 좋아하느냐는 질문을 받았을 때, 망설이지 않고 답했다. “삶의 냄새가 느껴지는 글이요. 자기 위치성을 알고, 세계를 책임지는 글을 좋아해요. 내 세계를 낯설게 만드는 글을 좋아해요.” 이때 내 대답에 따르면, 리스펙토르의 글은 내가 ‘좋아하는’ 글일 수 있을까? 그 시기 나는 많은 문제가 언어의 부재와 불통에서 비롯되었다 믿었다. 각자의 구체적인 맥락과 서사가 만난다면 우리에겐 가능성이 있다고 믿었다. 그 믿음은 여러 번의 오해와 어긋남을 거치며 서서히 옅어졌다.

애써 말하고 글을 써도 닿지 않는 상대가 있었다. 애초에 글을 쓰는 것도 어떤 권력에 한정된 행위였다. 언어는 단지 문장인가. 너의 서사와 나의 서사가 어긋나는 지점에서 아무리 ‘대화’하려 노력해도, 소통은 언제나 실패할 가능성을 안고 있었다. “우리, 대화로 해결해요,” 라는 말이, 가장 고상하게 독백을 전제할 수 있다는 점을 몰랐다. 이건 연대의 불가능을 체감하며 회의하는 자세라기보단, 언어로 서로를 이해할 수 있다고 믿는 오만한 태도를 굽히는 자세다. 이미 오물을 안고 살아가는, 유한한 생을 살아가는 너와 나를 낯설게 만든다. 언어의 한계를 질문하며, 의미에 대한 의미를 질문한다. 이미 존재하는 이물감을 그대로 안아보자고 말하는 이 책을 당신과 함께 느끼고 싶다.

“맹세컨대 이 책은 말들 없이 만들어진다. 이 책은 음소거된 사진이다. 이 책은 하나의 침묵이다. 이 책은 하나의 질문이다.”

“사실 나는 작가라기보다는 배우다. 구두점을 찍는 방식이 단 하나로 정해진 상태에서 어조를 가지고 다른 사람들을 홀려, 그들의 호흡이 내 텍스트와 함께 가도록 만들고 있으니까.”

홍승은 집필노동자

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![뒤늦게 우는 사람 [책&생각] 뒤늦게 우는 사람 [책&생각]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1215/53_17025989314549_20231214504119.jpg)

![건강한 정신, ‘빠져나오는 능력’에 달렸다 [.txt] 건강한 정신, ‘빠져나오는 능력’에 달렸다 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0109/20250109504264.jpg)