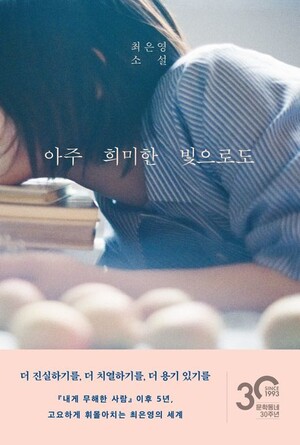

최은영 지음 l 문학동네(2023) 사랑. 10대에 쓴 일기장에는 온통 사랑 이야기가 가득해. 여자인 나는 남자만 사랑해야 한다고 믿던 시기여서 일기장 속 대상은 오로지 남자였어. 어떻게 사랑받고 싶은지, 결혼해서 어떤 집에 살고 싶은지 적었어. 크레파스, 색연필, 잡지에서 오린 글자들로 적은 ‘사랑’. 알록달록한 페이지로 채운 환상의 세계는 오래가지 않아. 꾸기고 찢은 종이, 거칠게 눌러쓴 글자들. ‘힘들다. 죽고 싶다. 씨발.’ 그때는 엄마가 집을 나간 시기였고, 나는 엄마의 빈자리를 채우며 슬퍼하고 있었어. 엄마가 다시 돌아오길 기다리고, 가족을 벗어나 행복하길 바라고, 우릴 버리고 다른 남자에게 간 엄마를 증오하고, 그만큼 그리워했어. 일기에 집착적으로 적은 사랑은 도피와 가까운 단어라는 걸 이제는 알겠어. 이혼한 뒤에도 엄마는 종종 나를 보러왔어. 몸에는 멍이 있었지. 그런 상태로 여전히 그를 사랑한다고 말할 때면 나는 사랑을 증오했어. 엄마를 미워했지. 이 모순은 그때부터 생긴 걸까. 고작 남자 때문에 나를 버릴 수 있는 여자를 미워하면서, 남자에게 사랑받고 싶은 욕구. 나를 미워할 수밖에 없는 굴레에 갇힌 거 말이야. 삼십 대 중반이 된 지금, 나는 성별에 상관없이 누군가를 좋아할 수 있게 되었어. 당시 일기장과는 멀어졌지만, 여전히 경계하는 마음이 있어. 여자를 쉽게 미워하는 마음. 폭력적인 남자보다, 그에게 헌신하는 여자를 미워하는 마음. 왜 그런 남자를 만나? 넌 내 말보다 그의 말을 더 신뢰하는 거야? 사랑해서 미워지는 걸까. 그저 증오일까. 나는 늘 궁금했어.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)