시각장애인과 함께한 미술관 탐방

허물어지는 고정관념, 차별과 위계

인간과 사회, 예술의 본질을 묻고

경계 넘어 찾은 따뜻한 ‘함께하기’

허물어지는 고정관념, 차별과 위계

인간과 사회, 예술의 본질을 묻고

경계 넘어 찾은 따뜻한 ‘함께하기’

일본 구로베시 미술관에서 열린 전시회에서 만난 가자마 사치코의 작품 ‘디스림픽 2680’ 앞에 선 ‘전맹 미술 감상자’ 시라토리 겐지(가운데)와 그의 친구들. 사진 가와우치 아리오. 다다서재 제공

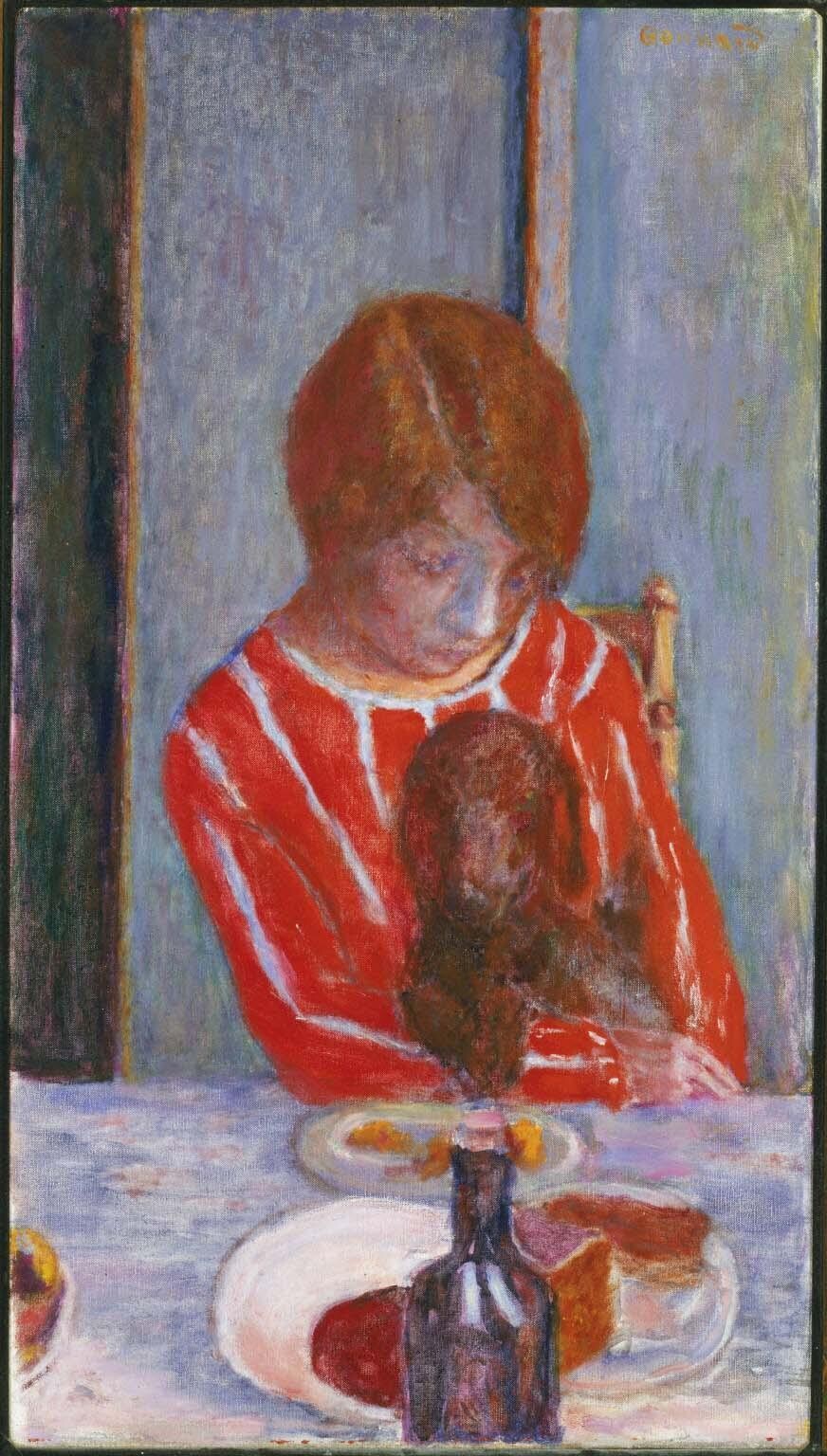

가와우치 아리오 지음, 김영현 옮김 l 다다서재 l 2만2000원 일본 이바라키현 미토시에 사는 시라토리 겐지(54)는 ‘전맹(全盲) 미술 감상자’다. 시력이 0으로 빛을 전혀 지각하지 못하는 시각장애인인 그는 매년 수십 번씩 미술관에 다닌다. 매일 산책을 하며 오른손에는 흰지팡이를 들고 왼손으로는 디지털카메라를 배 쪽에 댄 채 셔터를 눌러 사진을 찍는, 사진가이기도 하다. ‘눈이 보이는 사람’ 대부분은 아마 머릿속에 이런 생각들이 떠오를 것이다. 눈이 안 보이는데 미술 작품의 형태와 색깔 같은 시각정보를 인지할 수 있나? 아주 어렸을 때엔 눈이 보였기 때문에, 머릿속에 남아 있는 시각정보에 기대는 것일까? 아니면 시각이 아닌 촉각을 활용하는, 즉 ‘만질 수 있는’ 작품들을 감상하는 것인가? 사진을 찍는다고? 도대체 무엇을 어떻게 포착하여 찍는 걸까? 일본의 논픽션 작가 가와우치 아리오(51)는 시라토리와 함께 여러 미술관에 다니며 미술을 감상해온 여정을 ‘눈이 보이지 않는 친구와 예술을 보러 가다’에 담았다. 미술애호가 친구의 소개로 시라토리를 처음 만났을 때, 지은이 역시 눈이 보이는 사람들이 관성적으로 품을 법한 의문들을 품었다. 그러나 시라토리와 ‘함께하는’ 사이, 본다는 것, 예술, 인간과 사회 등에 대해 스스로도 인지하지 못하고 있던 자신 속 고정관념들이 점차 허물어졌다고 한다. 시라토리가 미술을 감상하는 법은 이렇다. ‘눈이 보이는’ 동행자의 팔꿈치 부분에 살짝 손을 대고 반걸음 뒤에 따른다. 작품 앞에서 ‘무엇이 보이는지 말해달라’고 하면, 동행자가 제 눈에 보이는 것들을 이래저래 묘사한다. ‘빨간 스웨터를 입은 한 여성이 강아지를 안고 있다’ 식의 설명이 시라토리에게 전해져 마치 눈이 보이는 사람의 경우처럼 ‘시각화’되는 것은 아니다. 무엇보다 그의 흥미는 “‘눈앞에 있는 것’이라는 한정된 정보에 기초해 이뤄지는 즉흥적인 대화”에 있다. 그와 함께하는 동행자는 작품을 더 세밀하고 새롭게 보게 된다. 여성의 얼굴이 슬픈지 어떤지, 배경이 여기일지 저기일지 등 저마다의 경험과 생각에 따라 각자 다른 것들을 읽어내고, 때론 같은 것조차 전혀 다르게 본다는 것도 깨닫는다. 시라토리와 함께 처음 미술관에 간 날, 지은이는 “나는 작품에 관해 이야기해주면서 안전하게 걷도록 해주는 장치, 시라토리씨는 내 눈의 해상도를 높여주고 작품과 관계가 깊어지도록 해주는 장치”로, “서로의 몸이 서로에게 보조장치 같다고 생각했다”고 한다.

지은이가 시라토리 겐지와 함께 본 작품인 피에르 보나르의 ‘강아지와 여자’(1922년). 다다서재 제공

마리나 아브라모비치의 설치 작품 ‘꿈의 집’ 식탁에서 촬영한 사진. 사진 가와우치 아리오. 다다서재 제공

마리나 아브라모비치의 설치 작품 ‘꿈의 집’ 거실에서 촬영한 사진. 사진 가와우치 아리오. 다다서재 제공

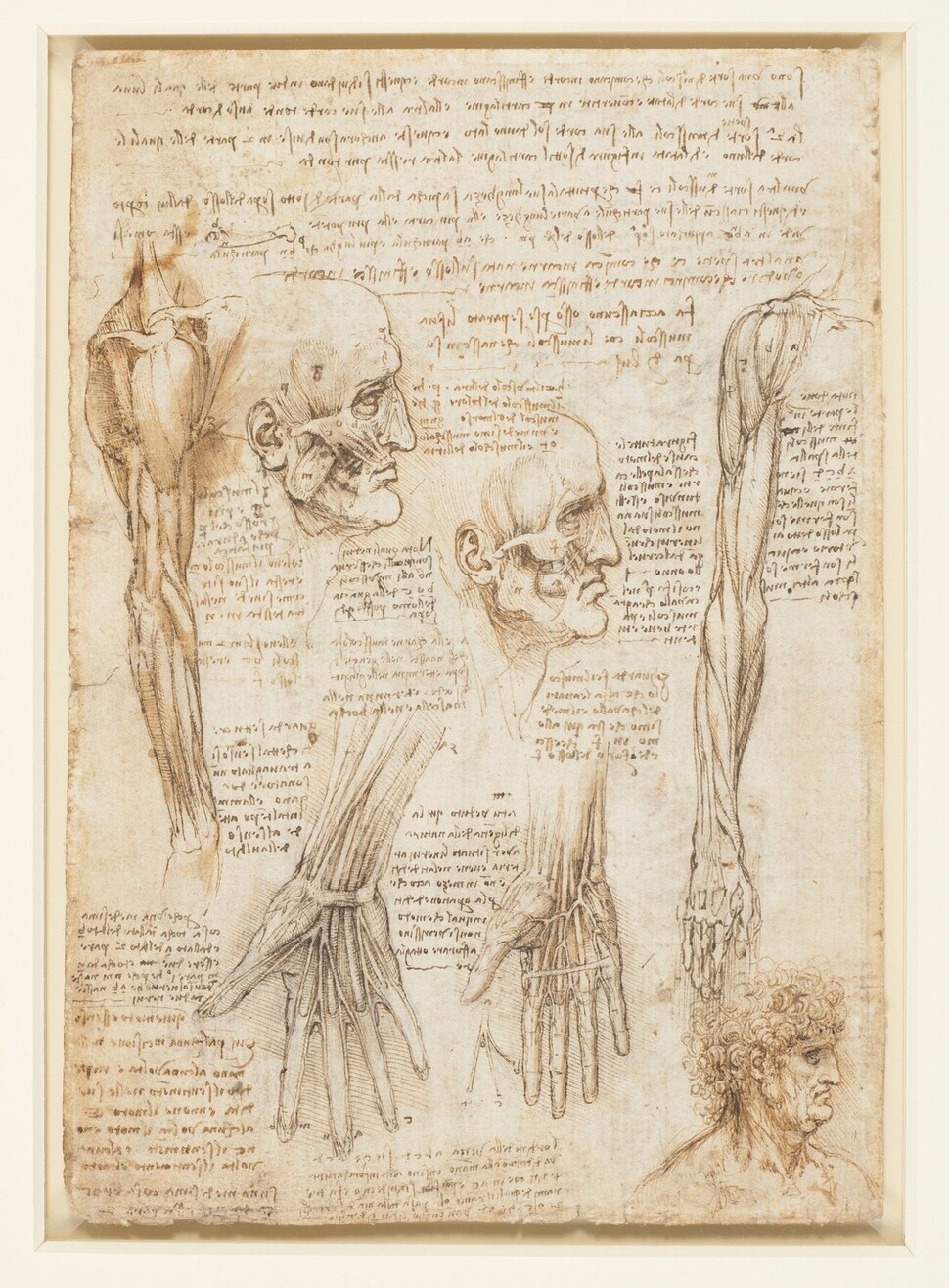

레오나르도 다빈치의 ‘안면과 팔과 손과 해부’(1510~11년). 시라토리 겐지가 처음 미술관에 가서 본 전시가 ‘인체해부도 특별전’이었다. 다다서재 제공

인상파 화가 클로드 모네의 ‘홍수’(1881년). 시라토리 겐지와 작품을 함께 봤던 미술관 직원이 호수와 들판을 착각했던 그 작품으로 추정된다. 다다서재 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![건강한 정신, ‘빠져나오는 능력’에 달렸다 [.txt] 건강한 정신, ‘빠져나오는 능력’에 달렸다 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0109/20250109504264.jpg)