재일조선인 3세의 ‘재일조선인미술사’

해방 이후 60년대까지 미술가·미술 표현

작품집부터 일본 미술과의 교류까지

‘테마 제작’ 등 정체성 찾기 위한 분투

해방 이후 60년대까지 미술가·미술 표현

작품집부터 일본 미술과의 교류까지

‘테마 제작’ 등 정체성 찾기 위한 분투

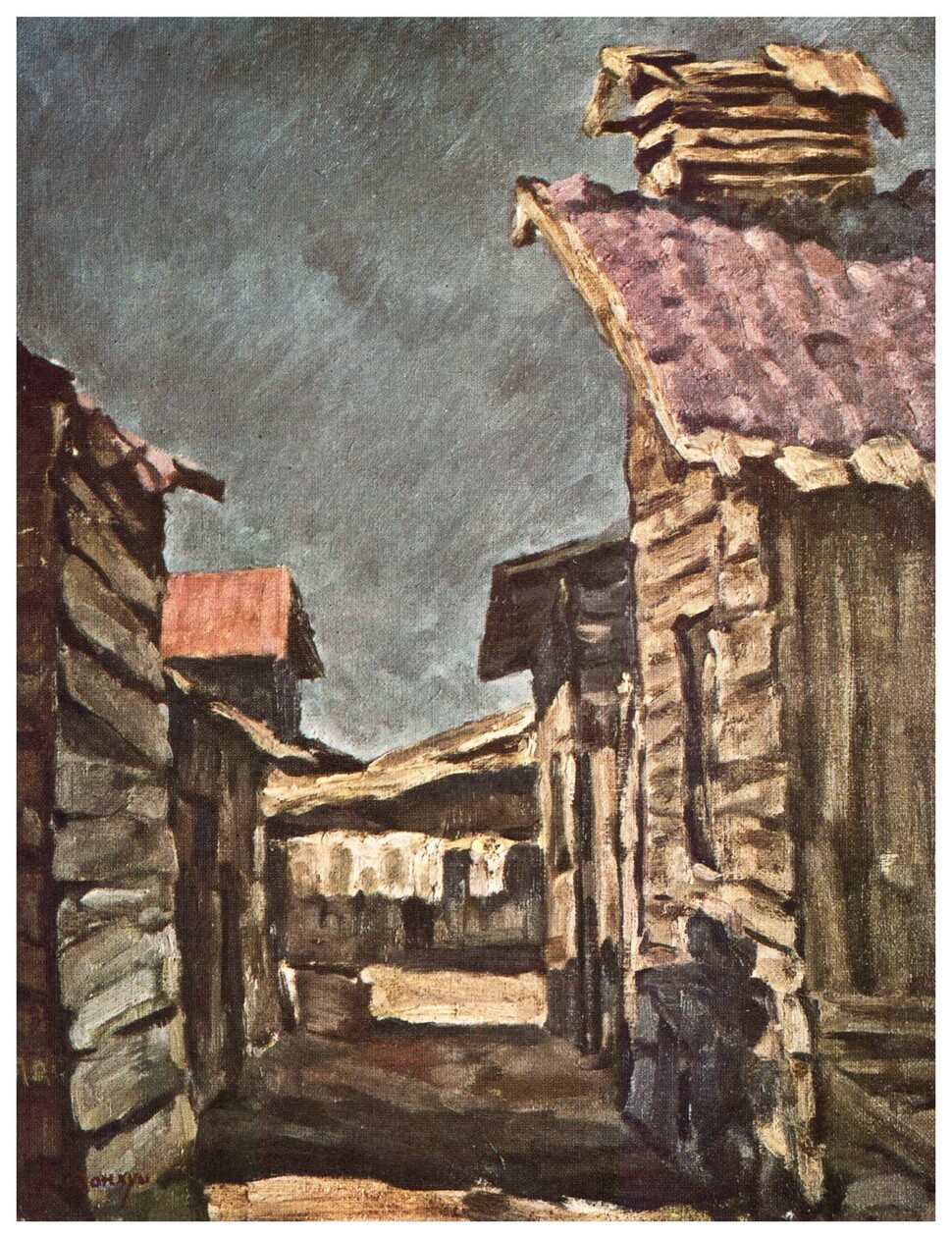

재일조선인미술가 김창덕의 작품 ‘가난한 생활’. 연립서가 제공

미술가들과 표현 활동의 기록

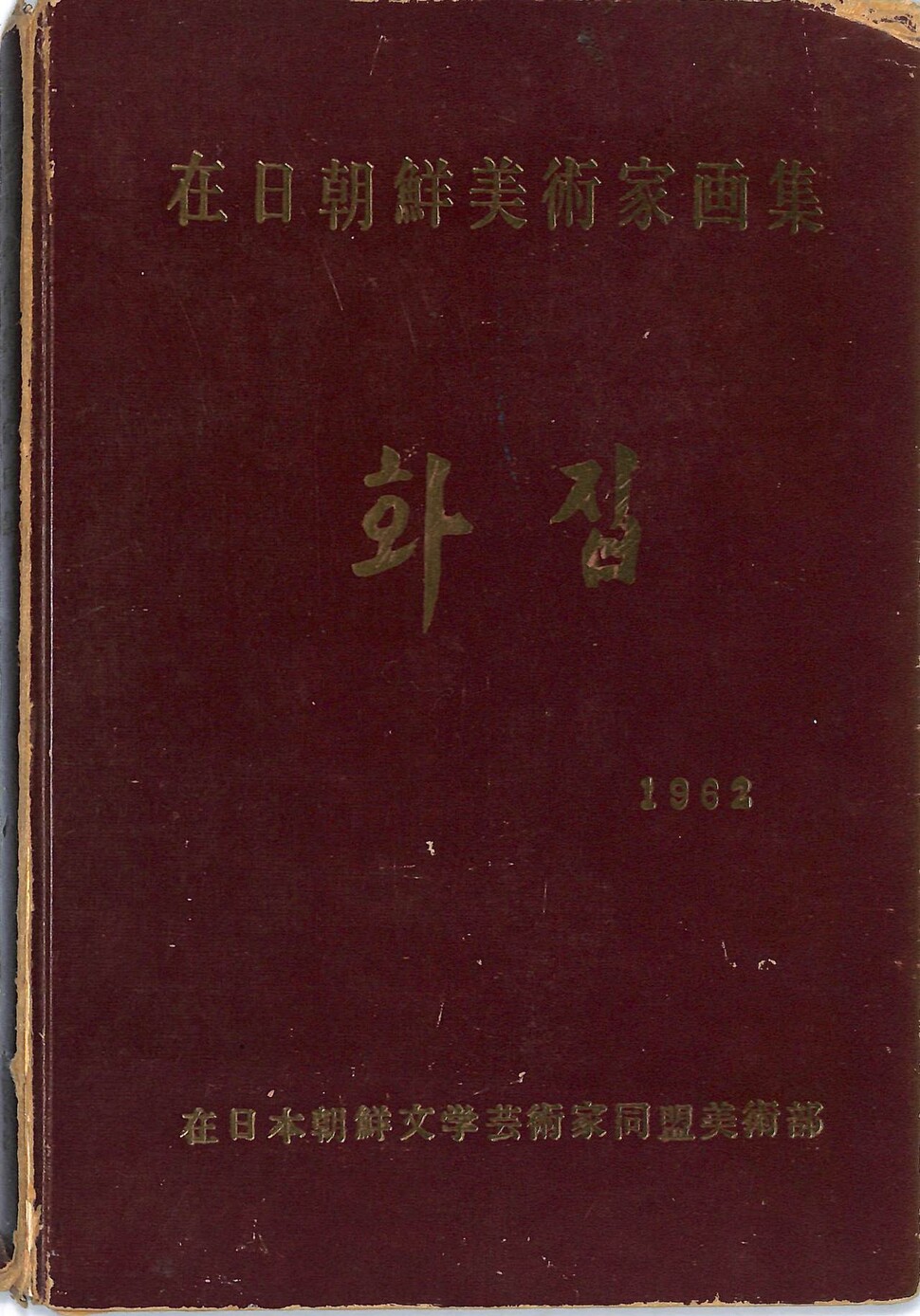

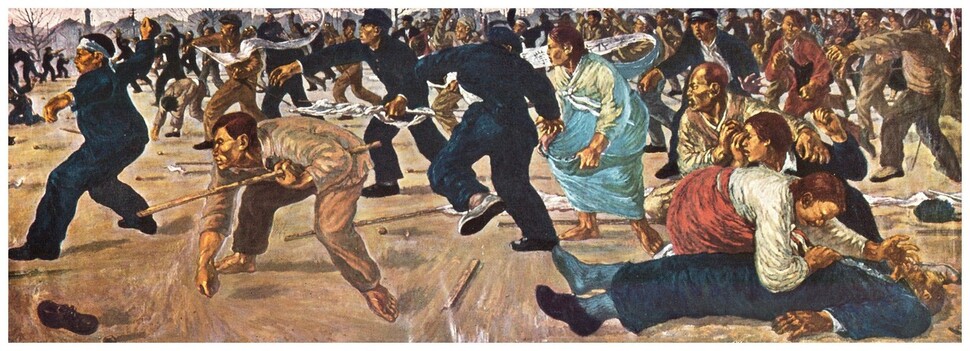

백름 지음, 노유니아·정성희 옮김 l 연립서가 l 3만5000원 재일조선인의 미술작품과 자료를 수집·관리하는 재일코리안미술작품보존협회 대표인 재일조선인 3세 백름의 ‘재일조선인미술사 1945-1962’는 한국 사회에서는 (의도적이든, 의도적이지 않든) 언급되지 않았던 해방 이후 재일조선인 미술가들의 작품 활동과 생활을 추적한 책이다. “분열을 촉구하는 연구가 아니라 지금껏 제대로 언급된 적 없는 재일조선인 미술가들의 이야기가, 역사에서 이미 회자되고 있는 다른 미술가들과 함께 논의되고 제대로 평가받기를 바랍니다.” 이념의 대립, 무지에서 오는 편견 등으로 인해 줄곧 타자화되었던 재일조선인들의 작품과 삶을 들여다봄으로써 발굴되지 않았던 “동아시아 미술의 어느 한 부분”을 되살리고, 하여 “보다 건설적인 논의”를 해나가자는 것이다. 재일조선인 미술가들은 개별적이면서도 집합적 존재들이었다. 해방 이후 일본에 살면서, 그것도 재일조선인으로서 작품 활동을 하는 일은 일종의 ‘정체성’을 찾는 작업이었다. 한편으로는 1950년대 미군기지 반대투쟁 같은 일본의 사회적 문제 등을 “공통의 주제로 채택하고 리얼리즘적 수법을 통해 꾸준히 제작활동을” 함께 이어나갔다. 하지만 일본인 미술가들과의 교류가 없었다는 이유로, 혹은 연구가 부족하다는 이유로, 결정적으로는 “의도적으로 언급하지 않거나 연구를 회피”함으로써 “전후 일본 문화사의 중요한 국면” 하나가 소실됐다고 지은이는 주장한다. 지은이가 주목한 첫 번째 사건은 “재일조선인 미술가들의 작품을 재일조선인 미술가 자신의 손으로 엮어낸” 최초의 작품집 ‘재일조선인미술가화집’이다. 화집 발행사에는 “재일조선인 미술가들이 걸어갈 근본적인 방향”을 “사회주의 리얼리즘의 이념과 실천”으로 규정하고 있다. 화집 속 작품은 크게 “화가들의 귀국 문제, 동포의 생활, 남조선의 구국투쟁(4·19혁명)”을 테마로 삼은, 대개 “인물화나 사실성이 두드러진 작품”들이었다. 이와 같은 경향 속에서, 1940년대 후반부터 1953년 사이 가장 주목할 만한 재일조선인 미술가로 지은이는 김창덕을 꼽는다. 그는 일본의 미술단체 행동미술협회에서 오랫동안 활동한 탓에 재일조선인 사회에서도 일부 비난이 있었지만, 대표작 ‘가난한 사람들’ 등을 통해 “고향을 떠나 타국에서 살아갈 수밖에 없던 재일조선인의 생활상을 극명하게 표현”했다. 이미 1935년 일본 미술단체인 이과미술협회 추천으로 ‘이과전’에서 입선할 만큼, 김창덕은 탁월한 작품성을 선보였다. 그는 “기술적으로도 지향해야 할 선배”이면서 “젊은 미술학도들이 진심으로 의지할 수 있는 든든한 존재”였다. “재일조선미술회가 1953년에 획기적으로 결성된 이후, 급속히 활동의 고조기를 맞이할 수 있었던 배경에는 김창덕을 존경하고 따르는 후배들이 서로 구축하고 있었던 강한 연대감이 뒷받침되어 있다고 사료된다.”

재일조선미술가화집의 표지. 연립서가 제공

재일조선인 미술가 한동휘의 작품 ‘가와사키 조선인 부락’. 연립서가 제공

재일조선인 미술가 박일대의 작품 ‘궐기한 남조선 인민’. 연립서가 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)