광복 이후 쓰였던 목제 똥장군(왼쪽, 국립민속박물관 소장)과 거름 지게(부평역사박물관 소장). 출처=박물관 포털 e뮤지엄

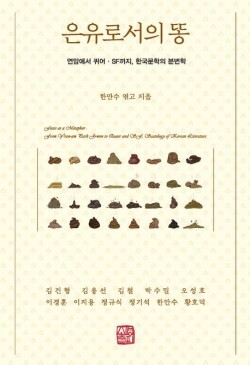

연암에서 퀴어·SF까지, 한국 문학의 분변학

한만수 엮고 지음 l 소명출판 l 3만7000원 아이들은 똥 이야기를 유난히 좋아하고 재미있어 한다. ‘똥’ 말만 나와도 까르르 자지러지는데 혐오감이라곤 없어 보인다. 프로이트의 발달단계 이론이나 아동심리학이 여러 설명을 하지만, 기본적으로 고정관념에서 자유롭기 때문일 테다. 불과 일이백년 전, 그러니까 근대 이전까지만 해도 똥은 지금처럼 쓸모라곤 없이 혐오스럽고 비천하며 신속하게 처리돼 보이지 않아야 할 폐기물 신세가 아니었다. 오랜 세월 모든 문명권에서 똥 비료를 폭넓게 활용했다. 많은 신화에서 똥오줌은 창조와 풍요의 상징이었고, 뒷간신(측신)에 경외감을 갖는 민간신앙도 있었다. 근대 이후 똥의 지위는 어떻게 표현되고 바뀌어왔을까? ‘은유로서의 똥’은 한국의 문학 작품들이 묘사한 똥 담론의 텍스트를 분석해 시대의 컨텍스트(문맥)와 의미를 읽어낸 논문 모음이다. 11명의 인문학자가 조선 후기 박제가·박지원 같은 실학자들의 기록과 서사부터, 이광수의 ‘무명’과 김동인의 ‘태형’ 등 식민지 시기 소설에 투영된 똥과 감옥 서사의 유비성, 정호승·최승호의 시편들에서 발견되는 저급유물론을 분석한다. ‘말하는 입’과 ‘먹는 입’, 그리고 ‘싸는 구멍’의 위계는 ‘똥냄새’와 ‘새 상품의 냄새’의 차이만큼이나 엄연하다. 김현이 시집 ‘글로리홀’ 등에서 퀴어(성 소수자)가 똥이나 항문섹스와 연관지어지며 차별과 혐오의 대상이 되는 과정을 분석한 것에 주목한 글도 있다. 2010년 이후 한국문학에서 본격화한 장르인 공상과학(SF) 문학이 인류세 시대의 대안으로 똥의 다양한 재자원화를 상상하는 것도 흥미롭다.

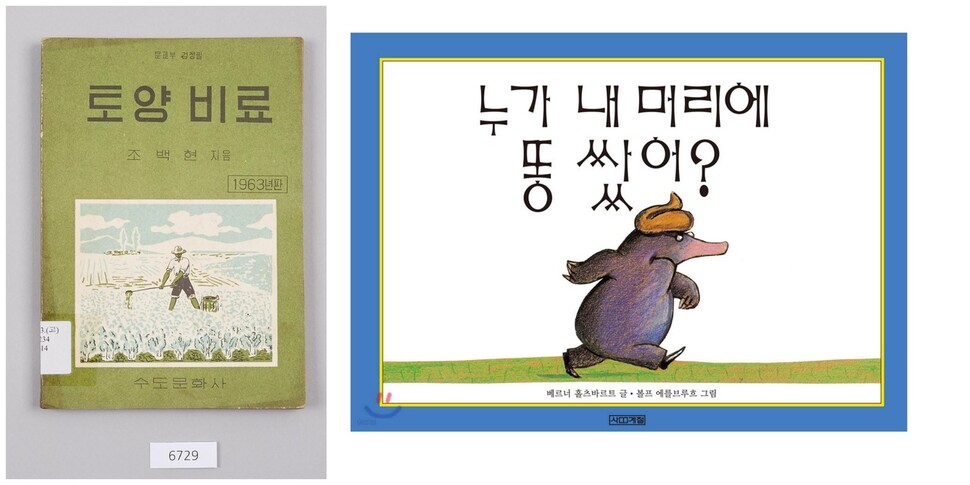

1963년 정부 검정 고등학교 교과서 중에 ‘토양 비료’라는 과목이 있었다.(왼쪽, 박물관 포털 e뮤지엄). 아이들은 똥 이야기를 재미있어 하며, 똥을 소재 삼은 어린이책도 많다. 사계절출판 제공

농꾼들이 인분통으로 밭에 거름을 주고 있다(광복 이후). 출처 박물관 포털 e뮤지엄

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![건강한 정신, ‘빠져나오는 능력’에 달렸다 [.txt] 건강한 정신, ‘빠져나오는 능력’에 달렸다 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0109/20250109504264.jpg)