〈불안, 그 두 얼굴의 심리학〉

〈불안, 그 두 얼굴의 심리학〉

반델로브 지음·한경희 옮김/뿌리와이파리·1만6000원 ‘불안은 창조력의 근원’ 전제

임상사례 바탕해 불안증 탐색 일반화 치우친 프로이트 경계

행동심리·신경생물학 주목 심리학은 ‘키스’가 아니다. 한두 권의 책을 읽었다 해서 심리는 겉옷 벗고 속살을 드러내지 않는다. 더구나 “사람들에게 널리 알려지려면 이론의 핵심적인 내용을 우표 크기에 담을 수 있어야 한다”는 우표 원칙은 심리학을 배반하기까지 한다. ‘단순하고 어리석게’(KISS·Keep It Simple and Stupid)라는 ‘키스 원칙’이 바로 그렇다. 심리학이 단 몇 개의 명제로 풀이된다면, 인간은 헤겔이 말한바 ‘우주의 형이상학적 중심’일 수 없을 것이다. 그러므로 인간 뇌의 복잡성은 우리들이 움켜쥔 마지막 자존심일지 모른다. 하지만 그것은 시소의 균형처럼 ‘불안한 편안함’이다. <불안, 그 두 얼굴의 심리학>은 인생에서 ‘양념 같은 존재’인 불안을 주제로 한 책이다. 독일 괴팅겐대학교 정신의학과 교수인 지은이 보르빈 반델로브는 ‘불안 클리닉’을 운영하면서 마주한 임상 사례를 바탕으로 그림자처럼 인간을 따라다니는 불안을 해부한다. 지은이가 말뚝 삼은 전제는 불안이 부정적인 것만이 아닐뿐더러 창조력의 근원이기도 하다는 점이다. 덴마크 철학자 쇠렌 키르케고르도 앞서 말한 바 있다. “불안은 사람을 마비시킬 뿐만 아니라, 인간을 발전시키는 동력이 되는 무한한 가능성을 내포하고 있다.”(<불안의 개념>) 역사가 그것을 예증한다. 찰스 다윈은 스물여덟에 원인을 알 수 없는 발작에 시달렸으며, 괴테·브레히트·베케트·카프카도 불안에 떨었다. 가수 바브라 스트라이샌드는 가사를 잊은 경험 탓에 사회공포증에 눌려 20년 동안 무대에 서지 못했다. 심지어 정신분석의 창시자인 지그문트 프로이트도 공황장애를 앓으며 자신을 비관했다. “신경증 환자를 납득시키기 위해 씨름하는 의사가 자신이 자연스러운 불쾌감에 시달리는지 우울증으로 인한 불쾌함에 시달리는지 알지 못한다는 것은 창피한 일이다.” 그럼에도 그들은 뜻을 이루어냈다. 어찌 가능했을까.

“불안은 탁월한 업적을 이루는 데 필요한 무한한 에너지를 제공한다.” 여기서 근거로 제출되는 게 이른바 여키스-도슨 법칙이다. “너무 심한 불안은 수행능력을 떨어뜨리지만, 적당한 불안은 최고의 능력을 발휘하게 만든다.” 그러므로 관건은 우리를 괴롭히는 ‘병적 불안’이지 ‘적당한 불안’이 아닌 셈이다.

병적 불안은 가령 공황장애에서 과잉 호흡-내적 전율-비현실감 차례로 드러난다. 내가 마치 내가 아닌 것처럼 느껴지는 이인화(異人化)는 그 귀결이다. 나아가 앞서 경험한 두려움에 대한 두려움, 곧 예기 불안까지 이르면 공황장애는 삶의 척추를 흔드는 공포로 둔갑한다. 사정이 이러하므로 ‘엄마가 너무 일찍 배변 훈련을 시작하면 강박장애가 생긴다’는 투의 단순한 우표 원칙을 지은이는 단호히 부정한다. “현실을 더 정확하게 반영하고, 모순이 없으며, 생명이 오래가는 이론은 바로 복잡한 이론들이다.” 이런 맥락에서 지은이는 프로이트의 주장을 비판하는 데 공을 들인다. 그의 이론에 담긴 가장 큰 문제점은 “늘 한 개인의 사례를 전체의 일로 일반화한다는 점”이다.

또한 정신분석학자들이 수십년 동안 이론의 과학적 검증을 거부한데다 ‘인간의 복잡한 생각을 숫자로 파악하기 어렵다’며 사변적 경향으로 쏠렸다고 비판한다.

그 대안으로 지은이가 내세우는 이론은 경험주의 경향, 곧 파블로프와 스키너가 정립한 행동심리학이다.

여기에 공황장애와 같은 불안을 일으키는 뇌 영역이 정확히 어딘지를 밝히려는 시도인 신경생물학에 지은이는 기댄다. 미국의 정신의학자 잭 고먼이 제안한 ‘불안 네트워크’로서, 시상·편도체·해마·중심회질·청반·시상하부가 그것이다. 하지만 지은이도 인정하듯, 이와 같은 뇌 부분들이 어떤 메커니즘으로 불안장애를 일으키는지는 여전히 ‘미지수’다.

불안을 잠재우고 기분을 들뜨게 하는 묘약인 소마(soma)는 소설 <멋진 신세계>에서나 있을 법하다는 게 지은이의 전언이다. “불안을 전혀 모르는 삶을 사는 것은 여전히 꿈으로 남아 있다.” 이 책의 미덕은 불안을 부풀리지 않는 데 있다. 어떤 이에게든 불안이 결코 ‘관념의 체조’일 수는 없기 때문이다. 책 끝에 자가 진단표가 붙어 있다.

전진식 기자 seek16@hani.co.kr

“불안은 탁월한 업적을 이루는 데 필요한 무한한 에너지를 제공한다.” 여기서 근거로 제출되는 게 이른바 여키스-도슨 법칙이다. “너무 심한 불안은 수행능력을 떨어뜨리지만, 적당한 불안은 최고의 능력을 발휘하게 만든다.” 그러므로 관건은 우리를 괴롭히는 ‘병적 불안’이지 ‘적당한 불안’이 아닌 셈이다.

병적 불안은 가령 공황장애에서 과잉 호흡-내적 전율-비현실감 차례로 드러난다. 내가 마치 내가 아닌 것처럼 느껴지는 이인화(異人化)는 그 귀결이다. 나아가 앞서 경험한 두려움에 대한 두려움, 곧 예기 불안까지 이르면 공황장애는 삶의 척추를 흔드는 공포로 둔갑한다. 사정이 이러하므로 ‘엄마가 너무 일찍 배변 훈련을 시작하면 강박장애가 생긴다’는 투의 단순한 우표 원칙을 지은이는 단호히 부정한다. “현실을 더 정확하게 반영하고, 모순이 없으며, 생명이 오래가는 이론은 바로 복잡한 이론들이다.” 이런 맥락에서 지은이는 프로이트의 주장을 비판하는 데 공을 들인다. 그의 이론에 담긴 가장 큰 문제점은 “늘 한 개인의 사례를 전체의 일로 일반화한다는 점”이다.

또한 정신분석학자들이 수십년 동안 이론의 과학적 검증을 거부한데다 ‘인간의 복잡한 생각을 숫자로 파악하기 어렵다’며 사변적 경향으로 쏠렸다고 비판한다.

그 대안으로 지은이가 내세우는 이론은 경험주의 경향, 곧 파블로프와 스키너가 정립한 행동심리학이다.

여기에 공황장애와 같은 불안을 일으키는 뇌 영역이 정확히 어딘지를 밝히려는 시도인 신경생물학에 지은이는 기댄다. 미국의 정신의학자 잭 고먼이 제안한 ‘불안 네트워크’로서, 시상·편도체·해마·중심회질·청반·시상하부가 그것이다. 하지만 지은이도 인정하듯, 이와 같은 뇌 부분들이 어떤 메커니즘으로 불안장애를 일으키는지는 여전히 ‘미지수’다.

불안을 잠재우고 기분을 들뜨게 하는 묘약인 소마(soma)는 소설 <멋진 신세계>에서나 있을 법하다는 게 지은이의 전언이다. “불안을 전혀 모르는 삶을 사는 것은 여전히 꿈으로 남아 있다.” 이 책의 미덕은 불안을 부풀리지 않는 데 있다. 어떤 이에게든 불안이 결코 ‘관념의 체조’일 수는 없기 때문이다. 책 끝에 자가 진단표가 붙어 있다.

전진식 기자 seek16@hani.co.kr

반델로브 지음·한경희 옮김/뿌리와이파리·1만6000원 ‘불안은 창조력의 근원’ 전제

임상사례 바탕해 불안증 탐색 일반화 치우친 프로이트 경계

행동심리·신경생물학 주목 심리학은 ‘키스’가 아니다. 한두 권의 책을 읽었다 해서 심리는 겉옷 벗고 속살을 드러내지 않는다. 더구나 “사람들에게 널리 알려지려면 이론의 핵심적인 내용을 우표 크기에 담을 수 있어야 한다”는 우표 원칙은 심리학을 배반하기까지 한다. ‘단순하고 어리석게’(KISS·Keep It Simple and Stupid)라는 ‘키스 원칙’이 바로 그렇다. 심리학이 단 몇 개의 명제로 풀이된다면, 인간은 헤겔이 말한바 ‘우주의 형이상학적 중심’일 수 없을 것이다. 그러므로 인간 뇌의 복잡성은 우리들이 움켜쥔 마지막 자존심일지 모른다. 하지만 그것은 시소의 균형처럼 ‘불안한 편안함’이다. <불안, 그 두 얼굴의 심리학>은 인생에서 ‘양념 같은 존재’인 불안을 주제로 한 책이다. 독일 괴팅겐대학교 정신의학과 교수인 지은이 보르빈 반델로브는 ‘불안 클리닉’을 운영하면서 마주한 임상 사례를 바탕으로 그림자처럼 인간을 따라다니는 불안을 해부한다. 지은이가 말뚝 삼은 전제는 불안이 부정적인 것만이 아닐뿐더러 창조력의 근원이기도 하다는 점이다. 덴마크 철학자 쇠렌 키르케고르도 앞서 말한 바 있다. “불안은 사람을 마비시킬 뿐만 아니라, 인간을 발전시키는 동력이 되는 무한한 가능성을 내포하고 있다.”(<불안의 개념>) 역사가 그것을 예증한다. 찰스 다윈은 스물여덟에 원인을 알 수 없는 발작에 시달렸으며, 괴테·브레히트·베케트·카프카도 불안에 떨었다. 가수 바브라 스트라이샌드는 가사를 잊은 경험 탓에 사회공포증에 눌려 20년 동안 무대에 서지 못했다. 심지어 정신분석의 창시자인 지그문트 프로이트도 공황장애를 앓으며 자신을 비관했다. “신경증 환자를 납득시키기 위해 씨름하는 의사가 자신이 자연스러운 불쾌감에 시달리는지 우울증으로 인한 불쾌함에 시달리는지 알지 못한다는 것은 창피한 일이다.” 그럼에도 그들은 뜻을 이루어냈다. 어찌 가능했을까.

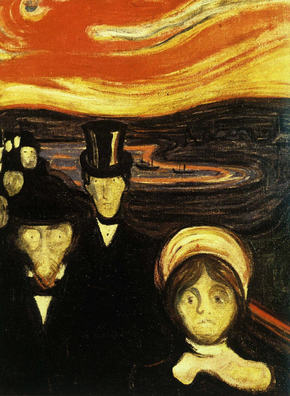

불안증에 시달렸던 노르웨이 화가 에드바르 뭉크가 1894년 그린 <불안>.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)