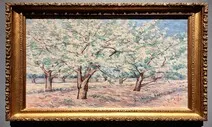

단원 김홍도의 자화상은 얼굴을 간략히 표현하는 대신 벼루와 붓, 먹 등 선비를 상징하는 물건들을 자세하고 도드라지게 묘사했다. 선비로 인정받고 싶어했던 단원의 속내를 짐작할 수 있다. 다산초당 제공

김홍도가 단원을 호로 삼은 것은

문사로 인정받고 싶은 욕구 반영

오원 장승업 “나도 원(園)이다!”

한권으로 읽는 정치·문화·예술의 역사

문사로 인정받고 싶은 욕구 반영

오원 장승업 “나도 원(園)이다!”

한권으로 읽는 정치·문화·예술의 역사

한정주 지음/다산초당·3만3000원 조선시대 선비들이 호(號)를 사용한 이유는 이름(名)에 대한 경외감 때문이다. 생명을 준 부모나 조부모가 지어준 이름은 함부로 부를 수 없었다. 어렸을 때 아명(兒名)을 따로 둔 이유도, 관례(冠禮)를 치른 뒤에 자(字)를 지어 부르게 한 것도 이름을 함부로 부르는 걸 금기로 여겼기 때문이다. 자는 부모나 스승 등이 지어주는 것으로 윗사람들이나 친구들은 부를 수 있었지만 아랫사람은 부를 수 없었다. 이에 반해 호는 직접 짓기도 하고 친구가 지어주기도 하는 등 짓는 데 제한이 없었고, 아랫사람들을 포함해 누구나 자유롭게 부를 수 있었다. 이 때문에 조선시대 선비들은 여러개의 호를 지어 자신의 철학과 신념, 지향과 포부를 드러냈다. 역사평론가 겸 고전연구가 한정주가 쓴 <호, 조선 선비의 자존심>은 조선시대를 풍미한 지식인과 화가 36명의 호를 들머리 삼아 그들의 삶 속으로 뛰어든다. 호에 얽힌 글과 그림, 조선왕조실록을 비롯한 역사서도 총동원된다. 조선 최고의 화가 단원 김홍도의 호는 무슨 뜻을 품고 있을까. 김홍도의 스승 표암 강세황은 ‘단원기’에 이렇게 썼다. “내가 생각해보니 단원(檀園)은 명나라 이유방(李流芳)의 호다. 김홍도가 그것을 이어받아 자신의 호로 삼은 뜻은 어디에 있을까? 그 문사(文士)의 고상하고 맑은 인품과 기묘하고 우아한 그림을 사모하는 데 있을 뿐이다.” 이에 지은이는 “비록 화원의 신분이었지만 이유방처럼 시·서·화에 두루 통달한 ‘고상한 문사’를 자신의 평생 모델로 삼았던 것”이라고 풀이한다. 김홍도가 자신의 정체성을 중인 신분인 화원이 아니라 선비에 두고 있었다는 사실은 그림에서도 확인할 수 있다. 그가 남긴 자화상을 보면, 얼굴이 작고 간략하게 그려진 대신 벼루와 붓, 먹 등 선비를 상징하는 물건들이 도드라지게 묘사돼 있다. ‘벼슬하지 않는 선비가 베옷을 입고서도 풍류를 즐긴다’는 뜻의 <포의풍류도> 역시 마찬가지다. 이야기는 김홍도와 함께 3원(三園)으로 불리는 혜원 신윤복과 오원 장승업으로 이어진다. 혜원(蕙園)의 ‘혜’는 혜란(蕙蘭)에서 따온 것으로 선비를 상징하는 난초를 뜻한다. 신윤복 역시 김홍도처럼 선비를 지향했음을 알 수 있다. 술과 기행으로 유명한 장승업의 호에서는 특유의 익살과 자부심이 느껴진다. “(단원과 혜원에게) 너희만 원(園)이냐! 나도 원(吾園)이다!”라고 일갈하는 듯하다. 평생 벼슬을 하지 않고 비판적 지식인으로 살았던 조식의 호 남명(南冥)은 <장자>의 첫 장을 넘기자마자 만날 수 있다. “북녘의 아득한 바다(北冥)에 물고기가 살고 있다. 그 이름을 곤(鯤)이라고 한다. (…) 곤은 어느날 갑자기 새로 변신하는데, 새가 되면 그 이름을 붕(鵬)이라고 한다. 붕이 한번 떨쳐 힘차게 날아오르면 그 펼친 날개는 창공에 드리운 구름과 같다. 이 새는 바다에 큰 바람이 일어나면 남녘의 아득한 바다(南冥)로 날아가려고 한다.”(<장자> ‘소요유’ 편) 당시 성리학자들이 요망한 책이라고 배척했던 <장자>에서 호를 취한 것부터 예사롭지 않다. “세속의 기준이나 세간의 시선 따위는 아랑곳하지 않았던 그의 늠름하고 당당한 기상을 느낄 수 있다. (…) 조식의 호는 이상향인 남녘 바다를 향해 날아가는 ‘대붕’을 뜻하며, 이것은 모든 욕망과 권력 그리고 세속의 더러움으로부터 자유로웠던 그의 삶과 ‘위민(爲民)과 안민(安民)의 나라 조선’을 꿈꾼 그의 철학을 온전히 담고 있다.” 남명의 거리낌 없는 태도는 여러차례의 상소문에 잘 나타난다. 1555년(명종 10) 단성 현감 직을 거절하며 쓴 ‘을묘사직소’는 죽음을 불사한 직언으로 일관한다. “전하의 나라 다스리는 일이 이미 잘못되었고, 나라의 근본은 이미 망했고, 하늘의 뜻은 벌써 떠났으며, 백성의 마음 또한 멀어져 버렸습니다. (…) 낮은 벼슬아치는 아래에서 히히덕거리며 주색질이나 즐기고, 높은 벼슬아치는 위에서 대충대충 하면서 오로지 재물만 늘리고 있습니다. (…) 자전(慈殿)께서 생각이 깊다고 해도 깊숙한 궁중의 일개 과부(寡婦)에 지나지 않고, 전하께서는 어리시어 다만 선왕의 한 외로운 자손일 뿐이니, 백천가지의 천재(天災)와 억만 갈래의 민심을 어떻게 감당하고 무엇으로 수습할 수 있겠습니까?” ‘궁중의 일개 과부’란 두 차례의 사화를 일으켜 수많은 선비들을 죽였던 명종의 어머니 문정왕후를 말한다. 남명은 하급관리인 서리(胥吏)들이 나라의 재산을 빼돌리고 백성들을 갉아먹고 있다는 ‘서리망국론’을 펴기도 했다. 이로부터 얼마 지나지 않아 임진왜란의 참화를 겪게 된다는 점을 고려하면 남명의 현실인식이 얼마나 투철했는지 짐작할 수 있다. 책은 다산 정약용과 율곡 이이로 시작해 수백개의 호를 지었던 추사 김정희로 끝을 맺는다. 한 권으로 조선시대 역사와 정치, 문학, 예술을 두루 섭렵할 수 있는 흔치 않은 책이다. 이재성 기자 san@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)