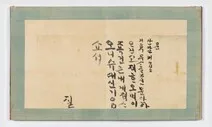

강이 이수지 지음/비룡소·1만3000원

동물권단체 ‘케어’의 박소연 대표가 구조한 동물들을 안락사 시켜왔다는 사실이 드러나면서 사회에 던진 파장이 가시지 않고 있다. 주인으로부터 학대 받거나 버림받은 동물을 구조해 보살피고 입양시키는 단체의 대표가 직원 몰래 250여 마리의 동물을 안락사시킨 탓이다. 그는 기자회견을 열어 안락사를 인정하면서도 “대량 살처분과 다른 인도적 안락사였다”고 항변했다.

동물한테는 구호단체에서조차 버림받는 이런 세상이 어떻게 보일까? 사람은 단지 짐작만 할 수 있을 뿐이지만, 좋은 문학 작품은 그 감정 가까이까지 데려다 줄 수 있다. 그림책 작가 이수지의 신작 <강이>가 그런 책이다.

강이는 모진 주인에게 학대 받던 검은 개다. 우연하게 구조된 개는 마당이 있는 집에 사는 아이들, ‘산’과 ‘바다’를 만난다. 아이들은 개에게 ‘강’이라는 이름을 준다. 즐거운 시간이 흐른다. 그 시간은 오래 되지 않는다. 산과 바다는 떠난다. “잠시 멀리 다녀올 거야”, “오래 걸리지 않아”라는 말을 남긴 채. 강이는 기다린다.

지난 일기장에 급하게 남긴 드로잉처럼 그려진 그림들은, 결코 서투르지 않다. 거친 선에서 재현되는 개와 사람의 모습은 순간의 동작을 정확히 포착했을 뿐 아니라 그 마음까지 미뤄 짐작하게 하는 힘이 있다. 작가는 “석판화 느낌의 질감을 살리”고자 오일파스텔로만 모든 그림을 그렸다고 한다. 주변의 흰 여백은 강이의 심리에 보다 몰입하는 효과를 거둘 뿐만 아니라 작품 전반에 드리우는 중요한 상징으로서 ‘눈’을 그림 없이 그려낸다. 흑백 외에 유일하게 등장하는 색깔, 파란색은 작품 후반부 강이의 환상으로 읽는 이를 인도하며, 이는 공감의 절정을 끌어낸다. 80쪽에 불과한 짧은 그림책을 덮은 뒤에 몰려드는 먹먹함은 그 덕분이다.

<강이>는 실제 작가의 이야기라고 한다. 산과 바다는 실제 작가 아이들의 이름이며, 강이는 “첫눈처럼 왔던” 이들의 강아지였다. 구조된 유기견이었다. 작가는 말한다. “바로 담아내지 않으면 안 될 것 같은 순간들이 있습니다. 강이 이야기가 그랬지요. 작업 책상 위에 빠르게 쌓여가는 그림을 보며 두 아이 산과 바다가 많이 울었습니다. 책이 다 끝나니, ‘이젠 잘 지낼 수 있을 것 같아’ 합니다.” 이수지는 전작 <선>, <이렇게 멋진 날> 등에서 강이를 꾸준히 카메오로 등장시키기도 했다.

이수지는 한국인 최초로 ‘한스 크리스티안 안데르센 상’ 최종 후보에 오른 바 있다. 미국 ‘보스턴 글로브 혼 북’ 명예상(<이 작은 책을 펼쳐 봐>)을 수상하였으며, 작품이 프랑스, 스페인, 중국 등에 동시 출간되기도 했다. 유기견의 마음에까지 이끄는 그의 그림이 그런 보편적인 인정의 힘임을 <강이>는 충분히 짐작하게 한다. 5살 이상.

권오성 기자

sage5th@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[꽁트] 마지막 변신 [꽁트] 마지막 변신](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0126/20250126502223.webp)

![‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt] ‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504340.webp)