근데 사실 조금은 굉장하고 영원할 이야기

성석제 지음/문학동네·1만4000원

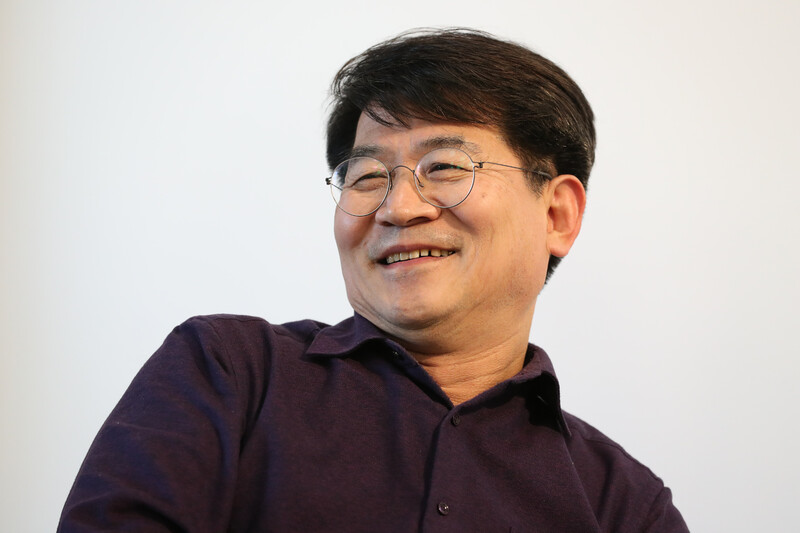

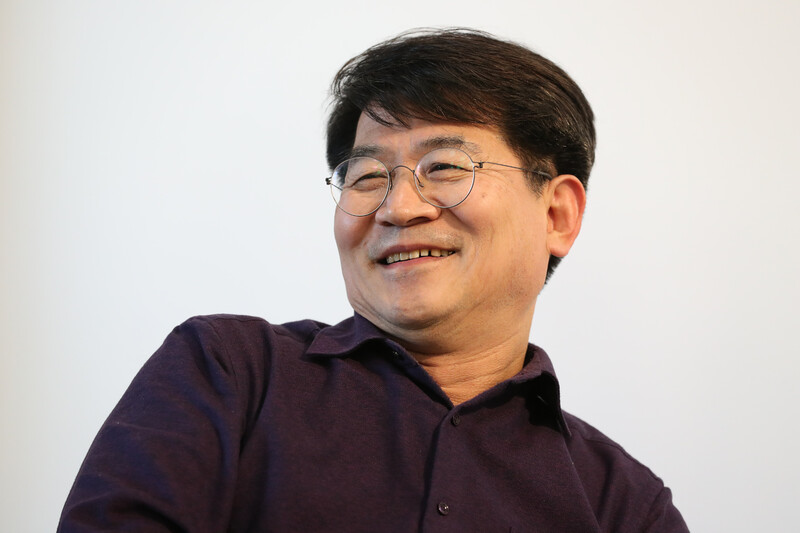

소설가 성석제(

사진)는 중학교 3학년 특별활동 시간에 연암 박지원의 소설을 읽었다. 그전까지 무협지의 세계에 푹 빠져 살았던 소년에게 ‘허생전’ ‘호질’ ‘양반전’ 같은 연암의 소설들은 익숙하면서도 달랐다. 한문 문장을 번역한 예스러운 문체는 무협지를 닮아서 익숙했지만, 읽는 이를 주인공의 삶에 이입되게 만들고 정신세계를 고양시키는 느낌은 무협지와 달랐다. 소년 성석제는 한 학기 도서반 특별활동 시간 내내 연암의 소설만 읽었다. 어른이 된 성석제는 말한다. “내가 지금 소설을 쓰고 있는 것은 바로 그 책 때문이라고 생각한다.”

그의 산문집 <근데 사실 조금은 굉장하고 영원할 이야기>에는 소설가 성석제를 만든 독서 체험과 음식, 여행 이야기 그리고 세상사의 이모저모에 관한 관찰과 품평이 담겼다. 그가 한글을 배운 건 예닐곱 살 때 나이 많은 형님이 방학을 맞아 집에 오면서 사온 만화책을 읽으면서였다. 대학 시절 생전 처음 쓴 시로 교내 문학상을 받아 상금으로 타자기를 사서는 “아무 글이나 닥치는 대로 쳐댔”고 결국 혹사 당한 타자기가 망가지기에 이르렀지만, “그 타자기로 쓴 글이 내 밑천”이라고 그는 밝힌다. 1986년 시로 등단하고 1991년 첫 시집을 낸 그는 1993년, 해마다 천 퍼센트 가까운 상여금을 주던 회사를 그만두고 그로부터 일 년 남짓 동안 “책 한 권 분량의 ‘문장 덩어리’를 최신의 워드프로세서를 이용, 정리”해 출판사에 보냈다. 시도 아니고 소설도 아니었던 그 문장 덩어리들이 ‘소설’로 분류되어 <그곳에는 어처구니들이 산다>라는 책으로 나오면서 그는 소설가가 되었고, 그 때문에 그를 “소설 쓰는 사람으로 오해한 어떤 문학잡지 편집자가” 소설을 청탁하면서 그의 첫 공식 단편 ‘내 인생의 마지막 4.5초’가 잡지에 발표되었다. 1995년 여름이었다.

표제작에 해당하는 글은 여름 저녁 동네 카페에서 엿들은 사람들의 대화, 그중에서도 대화의 알맹이라기보다는 췌사에 해당하는 군더더기 말들에 대한 예찬이다. ‘아니, 근데, 있잖아, 어떻게 보면, 사실은, 말이지’ 같은 이런 말들은 “이야기의 본질은 대화의 내용이 아니고 이야기 그 자체라는 것”을 알게 한다고 그는 헤아린다. “대화는 무엇과도 바꿀 수 없이 귀중하고 단 한 번, 한 순간뿐인 우리의 삶이자 비전이며 성스러움에서 비루함까지 인간세의 표리를 명경처럼 반영”한다고 보는 그는 그런 이야기 또는 대화를 향한 각오를 이렇게 밝힌다. “나는 소설가이다. 어떻든, 나는 쓸 것이다.”

글 최재봉 선임기자

bong@hani.co.kr, 사진 김정효 기자

hyopd@hani.co.kr