“궁금하면 물어보라”는 말은 단지 기자 세계의 경구만은 아닐 것입니다. 학문을 하거나 여행을 하거나 낯선 데서 화장실을 찾을 때도 반드시 거쳐야 하는 과정이죠. 디지털 시대를 사는 사람들은 인터넷에서 답을 찾지만, 예전엔 도서관이 질문 창구 구실을 했답니다. 지금도 세계 곳곳엔 세상의 온갖 물음에 답변을 준비하고 있는 도서관들이 있습니다.

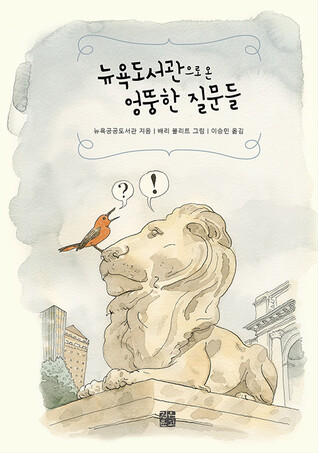

새 책 <뉴욕도서관으로 온 엉뚱한 질문들>(배리 블리트 그림, 이승민 옮김, 정은문고)은 뉴욕공공도서관 창고에서 발견한 해묵은 질문상자에서 출발합니다. 여기엔 1940년대부터 80년대 후반까지 이용자들이 사서에게 보낸 기발한 질문들이 가득 담겨 있었다죠. 11명의 사서들은 이 가운데 106개 질문을 추리고 답을 달아 책을 만들었습니다. “집에서 문어를 기를 수 있나요?”(1944년) “파랑새는 몇 시쯤 노래하나요?”(1944년) “이브가 먹은 사과는 무슨 종류인가요?”(1956년) 같은 질문에 사서들은 성의껏 답합니다. “문어는 탈출의 귀재니 뚜껑은 꼭 닫아주세요”, “미국 동부 파랑새는 내킬 때마다 노래를 하는데요”, “이브의 사과는 품종은 알 수 없지만 충분히 사악하게 달콤한 맛일 것”이라고요.

근대 이후 엘리트 남성의 공간으로 등장한 공공도서관은 점점 시민을 위한 자원이 됩니다. 도서관은 그래서 고독한 사람들이 서로 연결되는 곳, 자원이 없어 취약한 사람들이 묻고 기댈 수 있는 곳으로 지역공동체 최후의 보루가 되어 갔죠. 누군가 나의 질문에 답해준다는 건, 소속감과 안정감을 느끼게 합니다.

질문은 소통의 시작일 뿐 아니라 나의 정체성과 앞날을 결정짓는 운명적 순간이 되곤 하지요. 그런 뜻에서 질문하는 삶의 중요성을 다룬 새 책 <천년의 수업>(김헌 지음, 다산초당)에도 눈길이 갑니다. 바쁜 일상이지만 때론 ‘나와 세상의 경계를 허무는’ 커다란 질문들 속으로 풍덩 뛰어드는 것도 좋겠습니다.

이유진 책지성팀장

frog@hani.co.kr