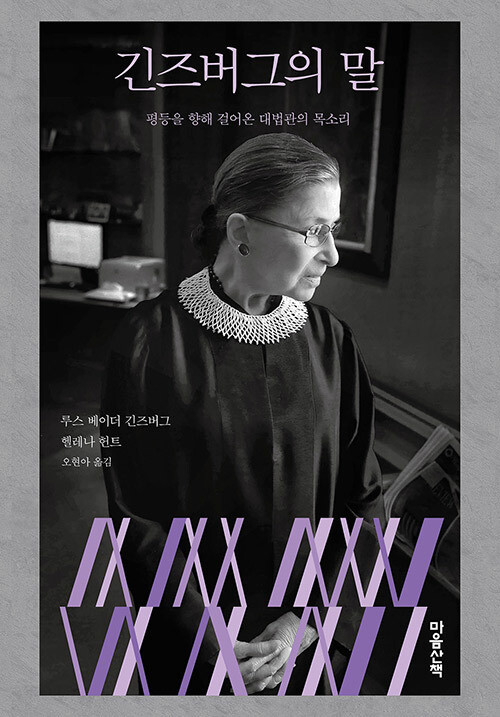

긴즈버그의 말

루스 베이더 긴즈버그·헬레나 헌트 지음, 오현아 옮김/마음산책(2020)

지난 18일 세상을 떠난 긴즈버그 대법관.

그녀가 미국 대선의 느닷없는 쟁점이 되었다는 뉴스를 읽었다. 나는 기사를 읽으면서 그녀가 ‘나는 반대한다’는 말로 자신의 신념을 표현해왔음을 알았다. 그녀는 대체 무엇에 반대하면서 살아왔을까 궁금해졌다. 그녀 생전에 한 말들을 모은 <긴즈버그의 말>을 읽으면 이런 주례사가 나온다. “서로 사랑하고 함께 살기를 원하는 사람들은 결혼 생활의 축복과 갈등을 즐길 수 있어야 한다는 주례사를 또다시 해야 할 것 같다.” 그녀가 이 고전적인 주례사를 말할 때 염두에 둔 것은 ‘동성 결혼식’이었다. 또 이런 구절이 있다. “이렇게 말하는 사람들이 있었다. ‘다른 중요한 일이 많다. 여자들은 기다려야 한다. 인종차별이 근절될 때까지 기다려야 한다. 세계평화를 이룰 때까지 기다려야 한다.’ 여자들은 늘 기다리라는 것이다.” 여자들이 기다렸다면 긴즈버그 대법관은 다음과 같은 말을 못했을 것이다. “1960년대 말에 여성주의 운동이 활기를 되찾았을 때 내가 얼마나 기뻐했는지 모른다. 젠더 차별에 맞서 무언가를 할 수 있게 된 것이다.”

앞에 인용한 구절 중 ‘기다려라’는 말이 눈에 들어온다. 그 중요한 일이 세계평화나 차별과 관련된 것이면 기다릴 수 있다. 그러나 그 중요하다는 일은 특권계층에게만 좋은 일인 경우가 허다하다. 그래서 환경, 노동, 빈곤, 산재, 범죄 문제로 고통받는 사람들의 삶의 질을 개선하기 위해 ‘나는 반대한다’를 말하는 사람들은 “기다려라”, “돌아가서 기다리세요”라는 맥 빠지는 말을 수없이 듣는다. 뭔가 나아졌다는 것은 그나마 누군가 이런 낙담을 뚫고, 그래도 삶에는 인생을 걸고 노력할 가치가 있는 뭔가가 있다는 것을 믿고 ‘나는 반대한다’고 외쳤기 때문이다.

그러나 이런 문장은 쓰고 나면 기분이 좋지 않다. 사실이 아니라서가 아니라 사실은 사실인데 뭔가를 덜 말하는 기분이 든다. 반대를 말하는 사람은 똑같은 말을 수천번은 반복해야 한다. 그러고도 몰이해와 왜곡으로 인한 모욕감을 맛볼 준비를 해야 하고, 정성을 들인 일들이 ‘무’가 되는 것을 몇 년간 견뎌야 하고, 그 변화란 게 살아생전 오기는 올까, 오지 못할 가능성까지 받아들여야 한다. 자신의 꿈이 바스러지는 동안 사회는 행복하다시피 한 무감각과 망각 속으로 들어가는 것 또한 견뎌야 한다. 그렇지만 이 고생스러운 말 ‘나는 반대한다’는 인류가 결코 포기하지 않았던 말의 계열에 속한다. ‘나는 반대한다’는 말이 품고 있는 중요한 상상력이 있다. ‘이 반대로 어떤 일이 가능해지겠는가’, ‘이 반대로 나에게는 또 너에게는 어떤 일이 가능해지고 인간에게는 어떤 일이 가능해질까?’, ‘반대’는 인간 ‘가능성’을 확장시키는 것과 떼려야 뗄 수 없는 미래지향적 관계를 맺고 있는데 요새는 가짜 ‘나는 반대한다’도 늘어서 그것은 인간 가능성을 축소시키는 방향으로 간다.

긴즈버그는 “목소리를 높이는 것에 부끄러워하지 마라. 목소리를 높여야 할 때는 외로운 목소리가 되지 않게 다른 사람들과 함께하라”고 했는데 이건 ‘위로’에 해당하는 말이다. 반대자들에게 위로는 결코 ‘다 잘될 거야’ 같은 편한 말이 아니다. 위로는 누군가 나와 함께 싸우고 있다는 것을 알게 될 때 온다. 이번 기회에 나는 무엇에 반대하는지 말해보고 싶다. 최근 몇 년간 나는 ‘먹힌다’는 단어보다 더 힘센 단어를 들은 적이 없다. ‘이렇게 하면 먹혀’, ‘먹히는 아이템’, ‘먹힐 자신 있어?’, ‘안 먹혀’… 온통 먹힌다는 말만 듣다 보면 세상이 나를 먹어버리는 것 같다. 나의 여러 가능성이 다 사라져버리는 것 같다. 나는 먹힌다는 말을 내 삶의 기준으로 놓고 살 마음이 없다. 그래서 ‘나는 반대한다, 먹힌다는 말을’.

(시비에스) 피디