오명석·홍석준·채수홍·강윤희·이상국·서보경·정법모·김형준 지음/눌민·1만8000원 동남아시아는 코로나19 팬데믹 전까지 한국인에게 가장 친숙한 여행지였다. 2019년 동남아를 다녀간 한국인 관광객은 1000만명을 넘고, 이는 일본(750만명)과 중국(400만명)을 압도한다. ‘경기도 다낭시’라는 우스갯소리가 괜히 나온 게 아니다. 그러나 동남아에 대한 지식은 이 방문 빈도와 반비례한다. 다낭에 어떤 호텔, 어떤 음식점이 평가가 좋은지는 알아도, 이들의 결혼식이나 장례식이 어떤 풍경인지, 아플 때는 어느 병원에 가고 돈은 얼마나 내는지 등을 알고 있는 이는 많지 않다. <인류학자들, 동남아를 말하다>는 이런 문제의식에서 기획된 책이다. 인류학자 8명으로 구성된 공동 집필진은 “동남아 관련 자료는 여행기나 학술논문으로 양분되는 경향을 보인다”며 “이 간극을 메우고 싶어” 책을 쓰기 시작했다. 동남아 11개국에서 수년간 체류했던 이들은 각자의 연구 주제는 물론, 차마 논문에는 담지 못했던 내밀한 기억과 경험까지 이야기하듯 술술 풀어놓는다. “휘황찬란하게 빛나는 세브란스병원을 멀리서 바라볼 때마다, 나는 연구를 위해 2년 가까운 시간을 보낸 치앙마이 마을병원을 다시 생각하게 된다.” 서보경은 소박한 “2층짜리 콘크리트 건물”이었지만 의료에는 충실했던 치앙마이 병원을 소개한다. 타이는 지난 2001년 국민총소득이 2000달러가 채 안 되는 상황에서도 전 국민을 포괄하는 의료보험체계를 구축했다. 잘 사는 나라만이 공공의료를 정착시킬 수 있다는 통념을 통쾌하게 깨부순 것이다. 타이 사람들은 추가 보험료 납부 없이, 세금만 내도 광범위한 의료서비스를 매우 낮은 비용으로 받을 수 있다. 다만 긴 대기시간과 병원을 선택할 수 없다는 점이 그 비용이다. 타이 의료진은 대기시간에 식단·운동 교육 프로그램을 짜 넣어 환자끼리, 또 환자와 의료진이 어울릴 시간을 마련한다.

인도네시아 자바 마을 집짓기에 동원된 ‘고똥 로용’ 모습. 김형준 제공

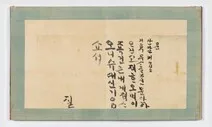

토라자족 장례식 때 희생제물로 바치는 물소. 오명석 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[꽁트] 마지막 변신 [꽁트] 마지막 변신](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0126/20250126502223.webp)

![‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt] ‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504340.webp)

![차기작 회의… 갑자기 어디서 한기가… [.txt] 차기작 회의… 갑자기 어디서 한기가… [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504365.webp)