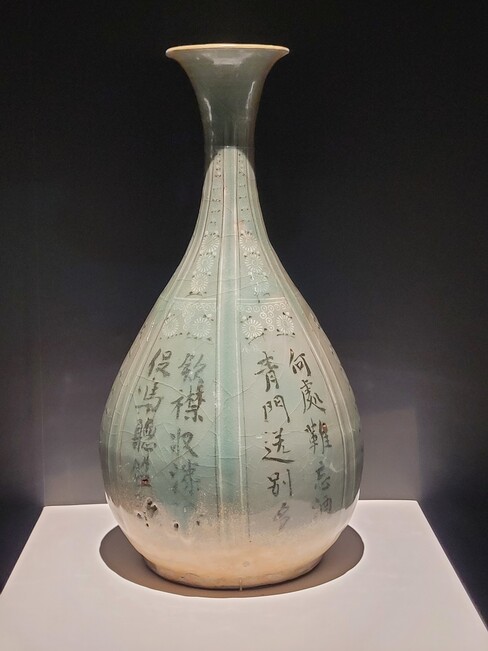

한시가 새겨진 국화무늬 술병. 고려청자의 전성기인 13세기 빚은 것이다. 떠나야 하는 이가 이별의 슬픔을 술로 달랠 수밖에 없다는 내용을 병의 몸체에 달필로 적었다.

‘어느 곳인들 술을 잊기 어렵구나… 옷깃 여미며 눈물을 거두니…’

시공을 넘나드는 위안이랄까. 800여년 전 이름 모를 고려의 문인이 술병에 쓴 한시 시구들이 지금 희망을 잃고 허탈해진 후대 사람들의 마음을 어루만진다. 읊조리듯 적은 시구는 계속 이어진다. ‘안개 자욱한 저 언덕은 세상의 온갖 시련과 즐거움 깃든 언덕이로다… 이때 술 한잔 없다면 떠나고 머무는 심정을 어떻게 달랠까’

유려한 행서체로 시구를 적어넣은 이 술병은 국립중앙박물관 수집품이다. 공식 문화재 명칭은 ‘청자상감국화문시명병’. 13세기 고려 장인이 만든 고급 상감청자다. 목은 잘록하고 아래로 내려갈수록 풍만한 곡선을 그리는 몸체에 여러개의 세로줄을 긋고 그 사이 국화무늬와 시구들을 정연하게 상감기법으로 채워넣었다. 당대 주당들은 청자병에 담긴 미주를 청자 잔에 따라 마시면서 병 몸체에 새긴 시구들을 곱씹었을 터다. 잔을 들고서 뜻대로 되지 않는 세상사를 한탄하며 위안을 나누었으리라.

한시 시구를 적어넣은 고려청자 술병들을 전시한 진열장 모습. 전시의 백미로 꼽을 수 있는 공간이다.

위안을 주고 멋을 내뿜는 이 청자병이 광주 매곡동 국립광주박물관 기획전시실에 나와 있다. 지난해 말부터 열리고 있는 특별전 ‘고려음(高麗飮), 청자에 담긴 차와 술 문화’의 출품작이다. 전시 후반부에 있는 ‘술잔과 술병에 담긴 시를 읽다’는 제목의 진열장에서 한시를 새긴 다른 청자병들과 함께 선보이고 있는데, 이번 전시의 백미로 꼽을 수 있는 공간이다. 진열장 앞 의자에 앉아 눈앞의 술병들을 둘러보면서 고려 사람들의 술자리 풍류 생활의 단면들을 그려볼 수 있다.

전시는 술과 차로 투영해본 고려인의 흥미진진한 ‘청자 생활’을 보여준다. 각지의 국립박물관과 관련 기관이 소장한 술 주자와 술잔 등의 음주 용기, 차를 만들고 마시는 데 쓰인 다구(茶具) 등 250여점을 골라 술 문화, 차 문화, 무덤 부장품 등 네 영역으로 나누어 내놓았다.

전시 후반부 고려청자 매병 진열장에 나온 물가 풍경이 그려진 매병.

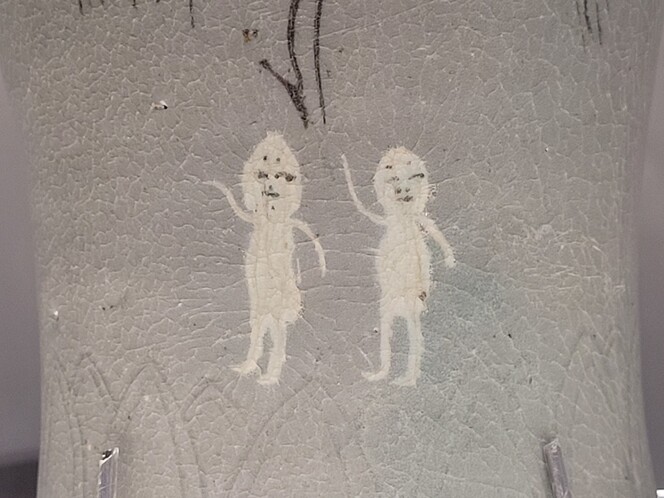

물가 풍경이 그려진 고려청자 매병의 세부. 물가에서 춤을 추며 풍류를 즐기는 듯한 800여년 전 고려 사람의 모습이 익살스럽고 단순한 형상으로 그려졌다.

고려 사람들은 오늘날 한국인들 못지않게 술을 즐겼고, 음주 문화가 풍류를 넘어 국가의례나 외교 접대에 널리 활용될 만큼 높은 경지에 이르렀다고 전해진다. 이를 뒷받침하는 것이 다양한 형상의 주자와 잔, 잔받침 등 음주 용기들이다. 술병에 시구를 적어 운치를 낸 것은 물론이고, 꽃이나 둥근 원 모양의 작은 청자 술잔과 아래가 볼록하게 솟은 청자 잔 받침을 쓰는가 하면, 술의 종류나 색깔에 걸맞은 색감과 형상의 주자들을 쓴 것으로 보이는데, 전시장에 나온 상형 청자들과 하늘 빛깔의 원형 잔, 고리 모양의 뚜껑 달린 잔 등에서 실감할 수 있다.

전시 후반부에는 고려청자 전성기의 주자와 잔 종류의 최고 명품들만 단독 진열장에 모아놓은 공간이 나타난다. 국보인 사람 모양 주자와 보물인 구룡 모양 주자가 보인다.

특히 고려청자 전성기의 주자와 잔 종류의 최고 명품들만 단독 진열장에 모아놓은 마지막 부분의 공간은 국보인 사람 모양 주자와 보물인 구룡 모양 주자 등이 등장하는 전시의 또 다른 핵심 볼거리다. 고려청자 매병 진열장에 나온, 물가 풍경이 그려진 매병에 단순한 형상으로 희끄무레하게 묘사된 고려 사람 2명의 춤추는 듯한 이미지는 마치 영매와 같은 감흥으로 눈에 와닿는다. 전시장 서두에 나온 차 맷돌, 찻잎을 볶거나 쪘던 냄비 솥 등도 여느 청자 전시에서는 보기 어려운 유물들이다. 20일까지.

광주/글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)