로큰롤의 제왕 엘비스 프레슬리는 처음 등장했을 때 “흑인 음악을 훔친 백인 가수”라는 비난을 들어야 했다. 로큰롤은 흑인 음악의 뿌리인 블루스에서 태동한 음악이기 때문이다. 백인은 백인 음악만, 흑인은 흑인 음악만 듣던 시절이었다. 지금 세계 대중음악계를 지배하는 건 알앤비(R&B), 솔, 힙합 등 흑인 음악이다. 백인 음악처럼 여겨지는 록도 실은 흑인 음악에서 비롯됐다. 서울 중구 충무아트센터에서 공연 중인 뮤지컬 ‘멤피스’는 흑인 음악이 어떻게 주류로 올라섰는지 그 기원을 엿볼 수 있는 작품이다.

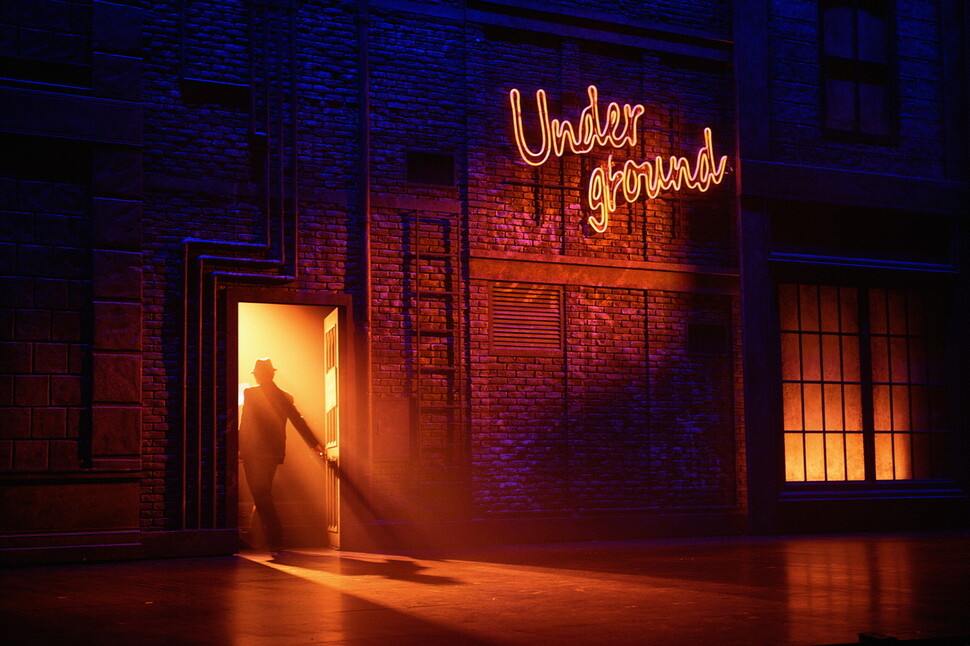

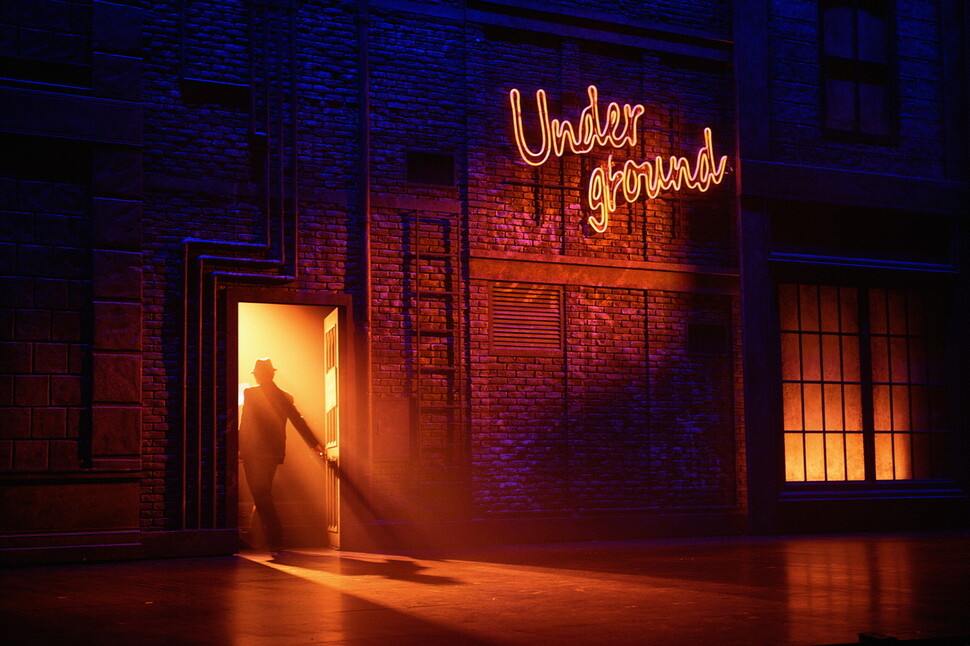

1950년대 미국 남부 테네시주 멤피스. 1866년 노예제가 폐지된 지 80년이 넘었지만 여전히 흑백분리와 인종차별이 만연하다. 10살 흑인 소년은 백인 전용 식수대에서 물을 마셨다는 이유로 지울 수 없는 상처를 입어야 했고, 또 다른 흑인 소년은 백인들에게 교수형 당하는 아버지의 모습을 본 뒤로 말을 잃었다. 이처럼 억압받는 흑인들이 모여 사는 빌 스트리트의 지하 클럽에 백인 휴이가 나타난다. 고등학교를 중퇴하고 라디오 디제이(DJ)를 꿈꾸는 청년이다. 흘러나오는 흑인 음악에 반해 클럽에 들어섰지만, 돌아오는 건 낯선 백인에 대한 경계와 홀대다. 하지만 이내 음악을 매개로 빗장을 풀고, 휴이는 빼어난 실력의 흑인 가수 펠리샤에게 빠져든다.

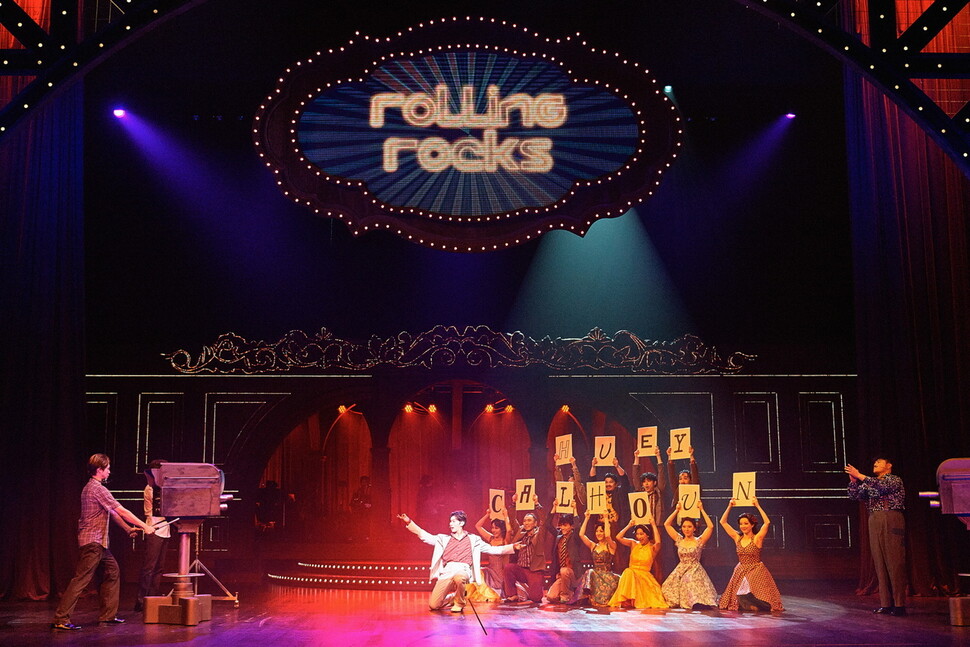

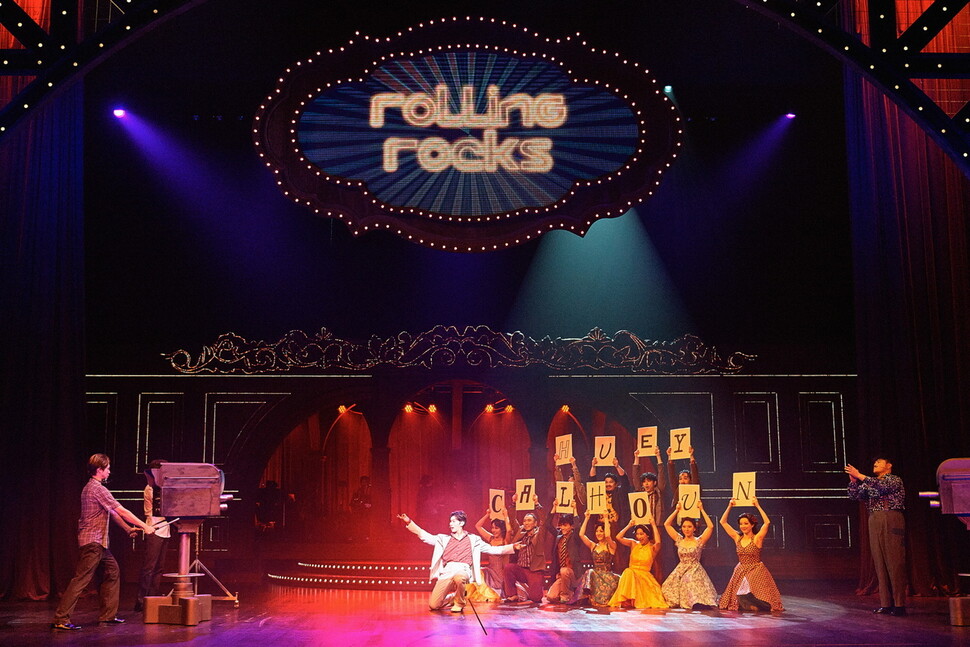

디제이가 되고 싶어 여러 방송국을 기웃거리던 휴이는 백인 방송국 디제이가 잠시 자리 비운 틈에 몰래 잠입해 흑인 음악을 튼다. 예상 외로 백인 10대들의 뜨거운 반응이 쏟아지자 방송국 사장은 휴이에게 임시 디제이 자리를 준다. 휴이가 트는 흑인 음악의 인기는 점점 더 올라가고, 급기야 티브이(TV) 쇼까지 진행하는 거물이 된다. 휴이가 소개한 펠리샤의 음악도 입소문을 타고 퍼져 뉴욕의 유명 제작자까지 관심을 보인다. 멤피스에선 흑백 결혼이 불법인데도 휴이와 펠리샤는 사랑을 키워나간다.

‘멤피스’는 실제 멤피스에서 활동한 디제이 듀이 필립스에서 모티브를 얻었다. 백인 방송국에서 흑인 음악을 틀고, 1954년 엘비스 프레슬리의 노래를 처음 방송에 소개한 것으로도 유명하다. 2009년 미국 브로드웨이에 진출한 ‘멤피스’는 이듬해 토니상 작품상, 음악상 등 4관왕에 올랐다. 유명 록 밴드 본 조비의 키보드 연주자 데이비드 브라이언이 음악을 맡았다. 국내 공연은 이번이 처음으로, 박강현·고은성·이창섭(비투비)이 휴이를, 정선아·유리아·손승연이 펠리샤를 번갈아 연기한다.

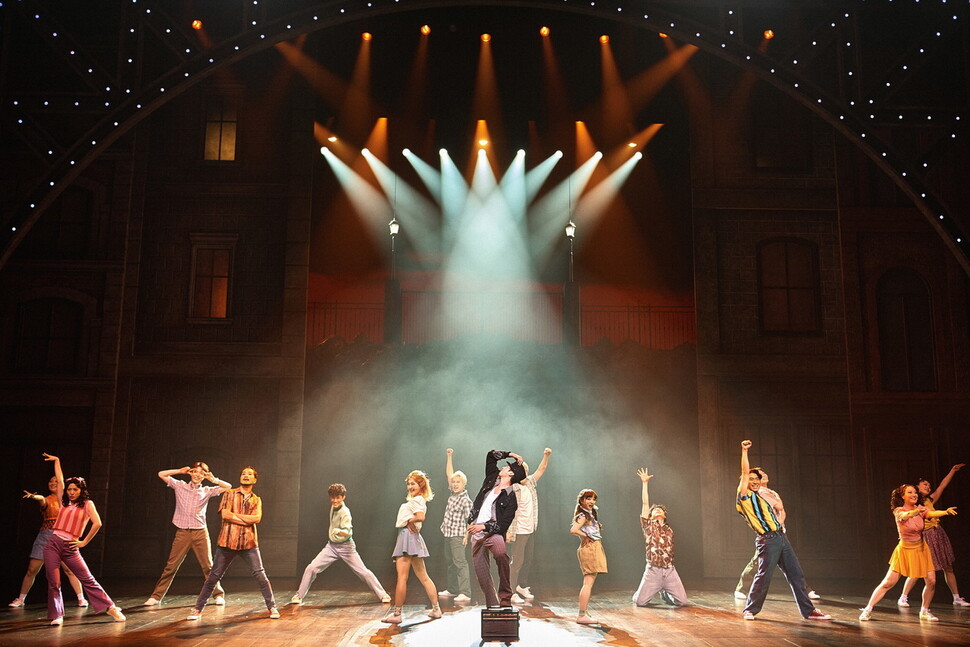

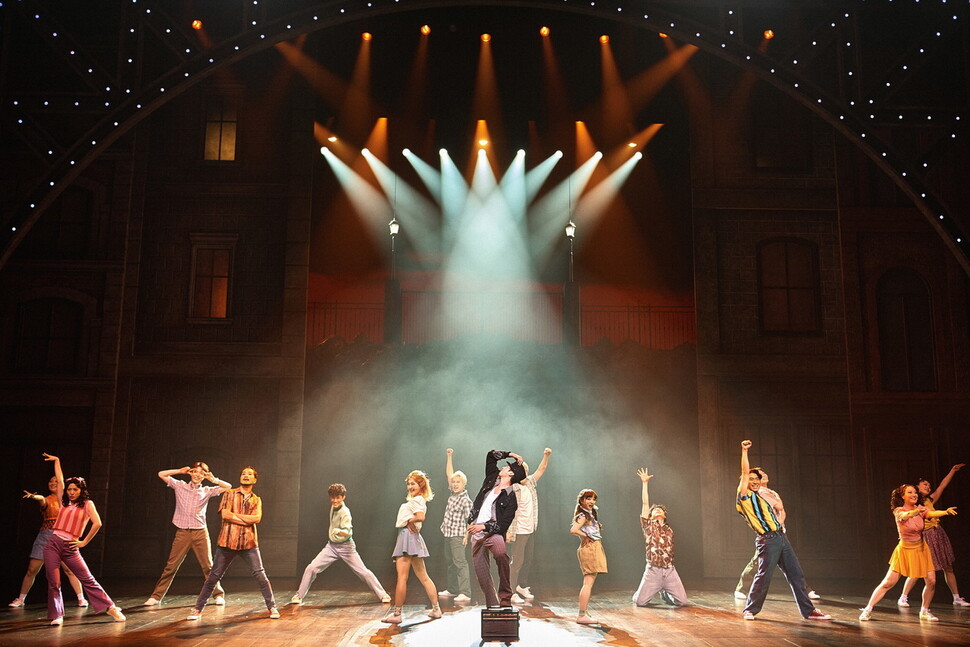

음악 소재 작품인 만큼 무엇보다 음악의 완성도가 빼어나다. 1950년대 로큰롤, 리듬 앤 블루스, 가스펠 등을 오마주한 넘버들이 귀에 쏙쏙 꽂힌다. 기타·베이스·키보드·드럼에 트럼펫·트롬본까지 더한 밴드의 연주가 흥겹다. 브로드웨이 쇼뮤지컬 특유의 화려한 춤도 눈을 즐겁게 한다. 영화 ‘라라랜드’를 떠올리게 하는 결말은 새드엔딩 같으면서도 결국은 해피엔딩이다.

음악으로 벽을 허물고 흑인과 백인 아이들이 함께 어울리는 장면은 핵심 주제를 상징한다. 한국 배우들은 얼굴을 검게 칠하는 ‘블랙페이스’ 없이 머리카락 색과 분위기만으로 흑백이 구분되도록 연기한다. 과거 ‘시커먼스’, ‘관짝소년단’ 등이 불러일으킨 인종차별 논란의 여지를 없앤 세심한 연출이다. 미국 내 인종차별 문제가 한국 관객들에겐 덜 와닿을 수도 있지만, ‘계란으로 바위치기’ 끝에 공고한 벽을 무너뜨리고야 마는 휴이의 ‘꺾이지 않는 마음’은 보편적인 주제로 다가온다. 10월22일까지.

서정민 기자

westmin@hani.co.kr