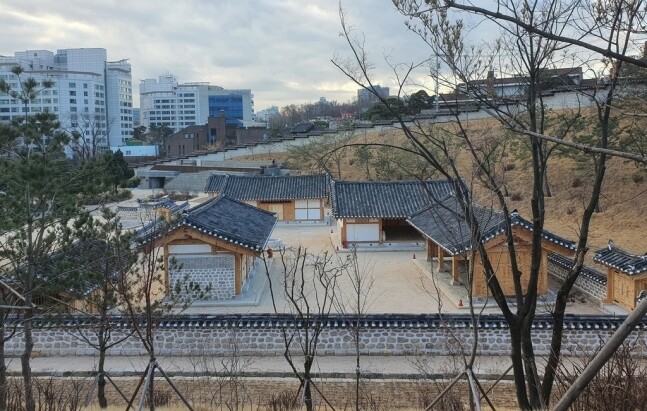

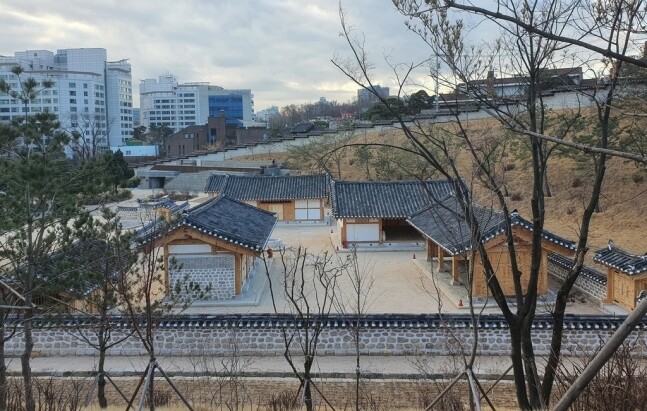

최근 복원 작업이 끝난 사직단 전사청 권역. 문화재청 궁능유적본부 제공

“종묘사직이 위태롭사옵니다!”

조선시대 역사 드라마를 보면, 실정을 저지른 임금 앞에서 신하들이 엎드려 이런 대사를 거듭 외치는 광경이 종종 등장한다. 여기서 종묘사직(宗廟社稷)은 ‘나라’ 혹은 ‘국권’의 예스러운 말로 흔히 인식되며 오늘날도 관용어처럼 쓰이고 있다. 하지만 좀 더 정확한 의미는 역대 왕과 왕비를 추모하는 으뜸가는 사당(종묘)과 토지·곡식의 신 앞에 의례를 지내는 제단(사직단)으로, 둘 다 장소 성격이다. 동아시아의 전통 왕조 국가에서 도읍의 중심인 궁궐 동쪽에 종묘를, 서쪽에는 사직단을 두어 예식 공간의 바탕을 이루었기에 종묘사직이 국가 혹은 왕실의 대명사란 관념이 생겨났다고 할 수 있다.

조선왕조의 종묘사직이 이제야 나름 온전한 모습을 되찾게 됐다. 문화재청 궁능유적본부는 국가 최고 제례시설이었으나 일제강점기에 훼손된 서울 사직동 사직단 전사청(典祀廳) 권역의 복원 공사와 재현전시 작업을 7년 만에 끝내고 10일부터 공개한다. 왕조 500년 역사에서 종묘와 더불어 도읍 공간의 핵심축이던 사직단이 훼손된 지 100년 만에 옛 모습을 상당 부분 회복하고, 왕조 중심 공간인 경복궁의 후원 청와대가 개방되는 날 동시에 시민을 맞게 된 것이다.

전사청은 사직단 서쪽에 있던 시설이다. 제사에 쓸 물건들을 관리하는 전사관(典祀官)이 머물며 제례 준비를 총괄했던 공간이었다. 일제강점기인 1911년 사직제례가 폐지되면서 본래의 구실을 잃고 1920년대부터 일제가 공원을 조성하자 사직단의 다른 옛 건물과 담장 등과 함께 철거됐었다.

복원된 시설들은 8개동에 이른다. 전사청 외에 제기를 놓아두는 제기고, 제례에 쓸 물건들을 보관하는 잡물고, 제물을 준비하는 공간인 재생정, 담당 관리들의 거처인 수복방 등의 건물과 우물인 제정, 절구를 두고 곡물을 찧는 저구가, 제례 음식을 보관하는 찬만대 등이다. 지난 2015년 전사청 권역 복원 사업이 본격화되기 전까지는 해방 이후 들어선 근대 시설물들과 지난 1987년부터 추진한 정비사업으로 복원한 국사단, 국직단과 동·서·남·북문 등이 뒤섞인 채 존속해왔다.

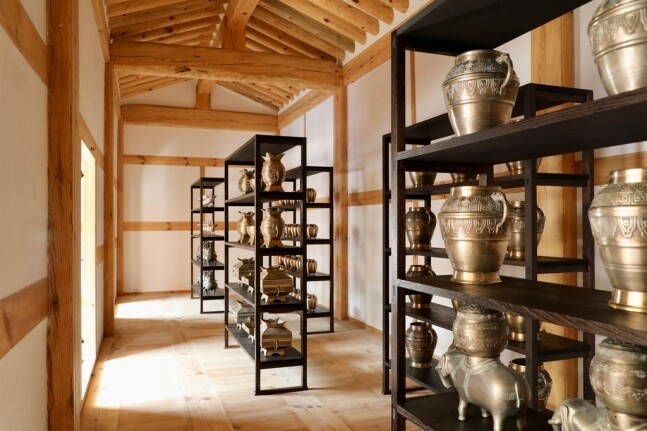

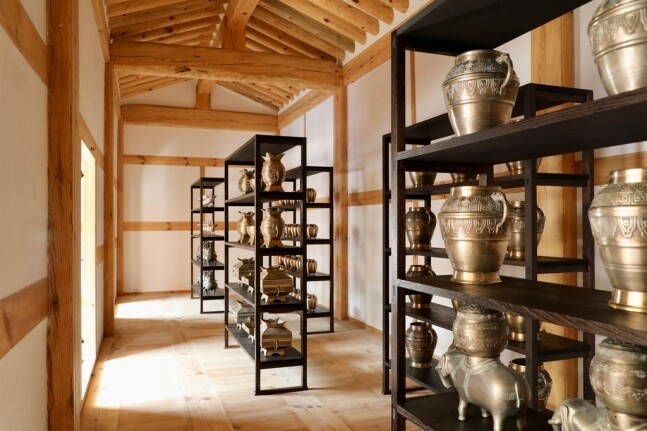

사직단 제기고 내부. 제례에 쓰일 술과 음식 등을 담을 금속제 용기들이 선반에 쌓여있다. 문화재청 궁능유적본부 제공

복원된 전사청 안에는 사직제례의 제상 차림을 실물처럼 재현했고, 수복방, 제기고 등에도 옛적 거행했던 사직대제의 과정을 엿볼 수 있는 재현용품을 배치해놓았다. 수복방에는 밤에 치른 대제의 영상과 제관의 옷들이, 제기고에는 제례에 쓰일 여러 제기들이 각각 전시될 예정이다.

문화재청은 주민센터, 파출소 같은 사직단 내부의 일반시설물을 철거·이전시켜 2027년까지 안향당 권역 등을 포함한 추가 복원사업을 마무리하기로 했다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr