정부가 관리하는 양곡 보관 창고. <한겨레> 자료사진

정부가 올해 수확기 쌀값이 지난해보다 2만원 높은 가마니(80㎏)당 20만원 수준이 되도록 수확기 쌀의 조기 시장격리 등 쌀값 안정 대책을 추진한다. 내년 농가에 지급하는 소득보조금(직불금) 예산도 올해보다 2천억원 늘어난 3조원 이상으로 확대한다.

이는 윤석열 대통령이 쌀값 지지를 위해 쌀 초과 생산량을 정부가 의무 매입하는 내용의 ‘양곡관리법 개정안’에 거부권을 행사한 뒤 마련한 대응 방안이다. 그러나 최근 비료값 등 생산비 급등 여파로 농가 수익성이 나빠져 정부가 제시한 ‘20만원’을 놓고 불만이 일 수 있는데다, 지난해 쌀값 폭락을 부른 공급 과잉 문제를 해소할 근본적인 방안이 부족하다는 지적도 나온다.

농림축산식품부는 6일 민·당·정(민간·여당·정부) 간담회를 열어 쌀 수급 안정 대책을 마련했다고 밝혔다. 김인중 농식품부 차관은 이날 브리핑에서 “올해 수확기 쌀값이 80㎏당 20만원 수준이 되도록 수급 안정 대책을 추진하고, 쌀값 하락이 우려될 경우 빠른 시기에 시장격리 등 수확기 대책을 추진할 것”이라고 말했다. 더불어민주당이 주도한 양곡관리법 개정의 핵심이 쌀값 지지를 위한 것인 만큼, 정부가 법 개정 없이 선제적인 시장격리를 통해 쌀값을 평년 수준으로 떠받치겠다는 것이다. 2017~2021년 수확기 평균 쌀값은 가마니당 19만3천원가량이었으나 지난해엔 수확기를 앞두고 16만원 정도로 급락하자 정부가 쌀 90만톤(t)을 매입해 수확기 평균 쌀값을 2만원 정도 끌어올린 바 있다.

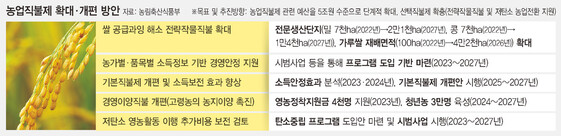

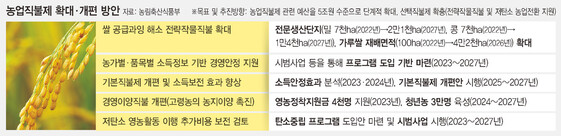

또 정부는 내년 농가에 지급하는 공익 직불금 예산을 올해보다 2천억원 늘어난 3조원 이상으로 확대하는 등 2027년까지 예산을 5조원 수준으로 늘리기로 했다. ‘직불금 5조원’은 윤 대통령의 대선 공약이자 현 정부 국정과제다. 농식품부는 기존 직불금에 더해 농가 경영 안정, 탄소 중립 지원 보조금 등을 신설하기로 했다. 농가의 수입과 매출이 큰 폭으로 줄거나 탄소 배출 저감 비용 등을 지출하면 지원금을 주는 방식이다.

문제는 쌀값 폭락을 부추기는 쌀의 근본적인 공급 과잉 문제 해법이 보이질 않는다는 점이다. 정부의 쌀 초과 생산량 매수 의무화 등 양곡관리법 개정을 둘러싼 정치적 공방이 앞으로도 계속될 불씨를 남긴 셈이다.

쌀값 안정의 핵심은 결국 쌀 생산 감소와 소비 증가에 달려 있다. 정부는 이날 논에 쌀 대신 밀·콩·가루쌀 등 다른 작물을 재배하면 보조금을 지급하는 전략작물 직불제, 농지은행 사업, 지방자치단체의 쌀 자율 감축 등 수급 안정 대책도 함께 내놓기는 했다. 가루쌀 식품 개발, 대학생 천원의 아침밥 사업 확대 등 쌀 소비 증진 방안도 담았다. 그러나 이는 대부분 현재도 시행 중인 정책들이다.

정부도 쌀 수급 균형을 달성하려면 지난해 72만7천헥타르(㏊)에 달했던 벼 재배 면적을 2027년까지 61만8천헥타르로 15% 정도 줄여야 한다고 보고 있다. 벼 재배 면적 감축을 위한 핵심 정책 수단인 전략 직불금은 현재까지 올해 목표치(1만6천헥타르 감축)를 밑도는 1만1천헥타르만 농가의 신청을 받은 상태다. 농식품부는 공익 직불금 역시 내년 이후의 예산 등 계획이나 구체적인 프로그램 등을 제시하지 않았다.

정부가 사실상의 관리 목표로 제시한 쌀값(가마니당 20만원) 역시 논란을 부를 여지가 있다. 물가·생산비 급등 등으로 농가 수익성이 나빠지고 있어서다. 통계청에 따르면 지난해 국내 10아르(1a=100㎡)당 논벼 순수익(총수입-생산비)은 31만7천원(정부 비료값 지원 반영 전)으로 1년 전에 견줘 약 37% 급감했다. 이는 2017년(28만3천원) 이후 5년 만에 가장 적은 수준이다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr