‘소시에테제네랄(SG)발 주가 폭락 사태’를 촉발한 주 요인으로 거론되는 ‘차액결제거래’(CFD)가 최근 수년간 급증한 배경에는 주식 부자들의 세금 회피를 부추기는 잘못된 금융과세 제도가 자리 잡고 있다는 분석이 나온다.

15일 정부와 금융권 말을 종합하면, 장외 파생상품인 차액결제거래는 증권가에서 자산가들을 위한 대표적인 ‘절세 상품’으로 인기를 끌었다. 차액결제거래는 투자자가 보증금 명목의 증거금을 내면 증권사가 자기 돈을 보태 원금의 최대 2.5배까지 주식을 대신 사준 뒤 향후 차익을 정산하는 계약이다.

문제는 이 차익에 부과하는 양도소득세 세율이 10%(지방소득세 포함 시 11%)에 불과하다는 점이다. 양도세 10% 과세도 2021년부터 도입됐고, 그 이전에는 아예 비과세였다.

현재 코스피(유가증권시장)·코스닥 상장 주식을 직접 매수할 경우 종목당 10억원 이상을 보유한 ‘세법상 대주주’는 최고 25%의 양도세율(과세표준 3억원 이하는 20%)을 적용받는 만큼, 차액결제거래를 활용하면 세금을 절반 이상 줄일 수 있는 셈이다.

특히 과거 정부가 주식 양도소득세를 전면 도입하는 대신 ‘세법상 대주주’의 양도 차익에만 과세하면서 이 대상자를 단계적으로 확대해 온 게 차액결제거래의 절세 효과를 키운 측면이 있다. 주식 양도세 과세 대상 기준은 2018년 종목당 보유액 ‘15억원 이상’에서 2020년 ‘10억원 이상’으로 강화됐고, 2021년부터 다시 ‘3억원 이상’으로 대폭 확대될 예정이었다. 종목당 15억원 넘게 보유한 이들만 절세를 위해 활용할 필요가 있었던 차액결제거래가 종목당 3억원만 보유한 이들에게도 세금을 줄이기 위한 좋은 수단이 되는 것이다.

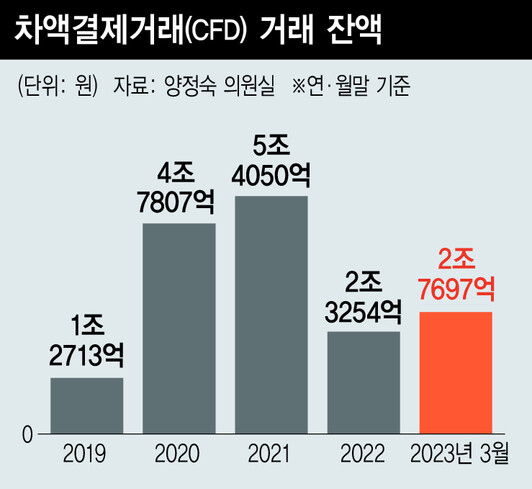

결국 이런 로드맵은 문재인 정부 당시인 2019년 말 차액결제거래를 이용할 수 있는 ‘개인 전문 투자자’ 문턱을 확 낮추는 조처(금융투자 잔고 5억원→5천만원)와 맞물리면서 주식 부자들이 이 상품에 몰려드는 배경이 됐다. 실제 2020년 말 차액결제거래 잔액은 한 해 전보다 3.8배 불어난 4조7807억원까지 늘어났다.

현 정부가 시행 시기를 오는 2025년으로 2년 유예한 ‘금융투자소득세’(금투세)를 예정대로 도입했다면 차익결제거래가 활개를 치기 어려웠으리란 분석도 있다. 금투세는 기존 주식·채권·펀드뿐 아니라 파생상품까지 모든 금융 상품의 손익을 합쳐 20∼25% 세율로 과세하는 제도다. 이 제도가 도입됐다면 차액결제거래 손익에 붙는 세율(현행 10%)이 2배 이상으로 뛰면서 절세 효과가 크게 줄어 이 상품을 이용하려는 투자자도 감소했을 거라는 뜻이다. 강병구 인하대 교수(경제학)도 “금투세가 원래대로 도입됐다면 차액결제거래 같은 파생상품으로 이렇게까지 투자가 몰리지 않았을 것”이라고 말했다.

앞서 윤석열 대통령은 대선 당시 금투세 도입을 반대하는 주식 투자자들의 표를 얻기 위해 ‘주식 양도세 전면 폐지’를 공약했고, 이후 제도 폐지 대신 금투세 시행 유예를 결정했다. 기획재정부 담당자는 “현재로선 차액결제거래나 이를 포함한 파생상품 전반의 양도세율을 인상하는 방안은 검토하지 않고 있다”고만 말했다.

김주현 금융위원장이 지난 9일 국회에서 열린 당·정협의회에 참석하고 있다. 연합뉴스

한편, 공매도 제한도 이번 주가 폭락 사태를 초래한 원인 중 하나로 거론된다. 주식을 빌려서 판 다음 나중에 되사서 갚는 공매도는 주가가 하락해야 이익이 나는 구조인 터라 고평가된 주가의 거품을 빼는 기능이 있다.

정부는 앞서 코로나19 당시인 2020년 3월 국내 증시의 공매도를 전면 금지한 뒤 2021년 5월부터 코스피200·코스닥150 지수를 구성하는 종목 350개만 공매도를 재개했다. 이번에 주가 조작 의혹의 도마 위에 오른 8개 종목 가운데 다올투자증권·대성홀딩스·삼천리·서울가스·세방 등 5개는 현재도 공매도 금지 종목이다. 이름을 밝히길 꺼린 금융 당국의 한 간부는 “문제의 종목들에 공매도가 가능했다면 주가를 계속 끌어올리려는 일부 세력들의 시도도 쉽지 않았을 것”이라고 말했다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[뉴스AS] 진화한 주가조작…‘SG발’ 사태, 과거와 어떻게 달랐나 [뉴스AS] 진화한 주가조작…‘SG발’ 사태, 과거와 어떻게 달랐나](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0511/53_16837593961423_20230510504074.jpg)

![실수로 경로 놓쳐도…‘완전자율주행’ 테슬라는 당황하지 않아 [영상] 실수로 경로 놓쳐도…‘완전자율주행’ 테슬라는 당황하지 않아 [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0114/20250114503229.jpg)