내년부터 모기업인 투자회사 등이 자회사 주식을 비싸게 소각하는 방식으로 투자금을 회수할 때 세금을 부과한다. 과거 ‘먹튀’ 논란이 불거졌던 미국계 사모펀드 론스타가 외환은행과 극동건설 등을 상대로 단행한 유상감자를 통한 투자금 회수가 대표적인 사례다. 유상증자와 유상감자를 함께 시행해 저가에 경영권을 넘기는 우회 양도에도 제동이 걸릴 전망이다. 이번 조처로 연간 1700억원 넘는 세수 확보가 예상된다.

3일 세무 당국에 따르면 기획재정부는 최근 발표한 ‘2023년 세법개정안’에 이런 내용의 증세 방안을 담았다. 내년부터 모회사가 자회사 주식 유상감자를 통해 투자금을 회수하면 이를 모회사의 소득금액에 포함해 법인세를 과세하겠다는 게 뼈대다.

유상감자는 회사가 주주에게 대가를 지급하고 주식을 회수해 소각하는 것이다. 예를 들어 모기업이 액면가인 주당 5천원에 취득한 자회사 주식을 주당 10만원에 유상 소각하면, 모기업은 주당 9만5천원의 자본 차익(감자 지급대가-주식 취득가격)을 얻는다. 반면 자회사는 주식 액면가에서 주주 지급액을 뺀 주당 9만5천원(감자 차손)을 자기자본에서 차감해야 한다. 모기업의 투자금이 빠져나간 만큼 회사의 자본이 쪼그라드는 셈이다.

현재는 이 같은 모기업의 자본 차익에 세금을 거의 매기지 않는다. 이를 자회사가 모회사에 지급한 ‘배당’으로 여겨 모회사 소득에서 제외하기 때문이다. 배당의 재원이 되는 이익 잉여금은 자회사가 이미 법인세를 내고 남은 순이익인 만큼, 세금을 2번 내는 이중 과세를 방지한다는 취지다.

구체적으로 자회사 지분율이 50% 이상일 경우 유상감자를 통한 자본 차익 전액을 모기업의 법인세 과세 대상 소득에서 빼준다. 지분율이 20∼50%이면 자본 차익 80%를, 지분율이 20% 미만이어도 자본 차익의 30%를 소득에서 차감한다. 론스타 같은 투자회사나 대규모 급전이 필요한 대주주 일가 등이 투자금 회수를 위해 유상감자를 하는 것도 이런 ‘절세 효과’ 때문이다.

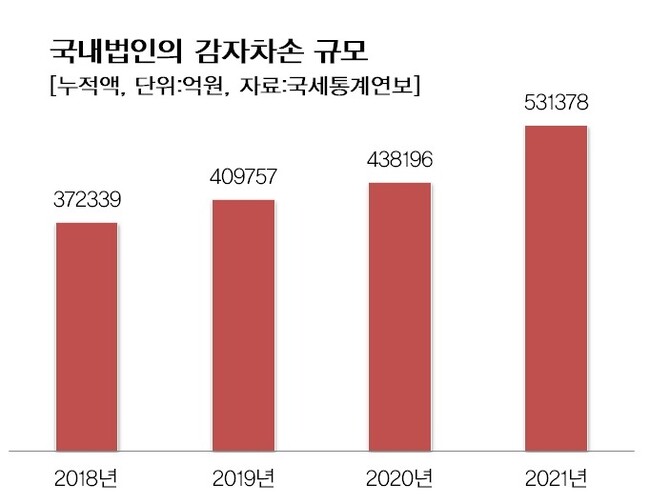

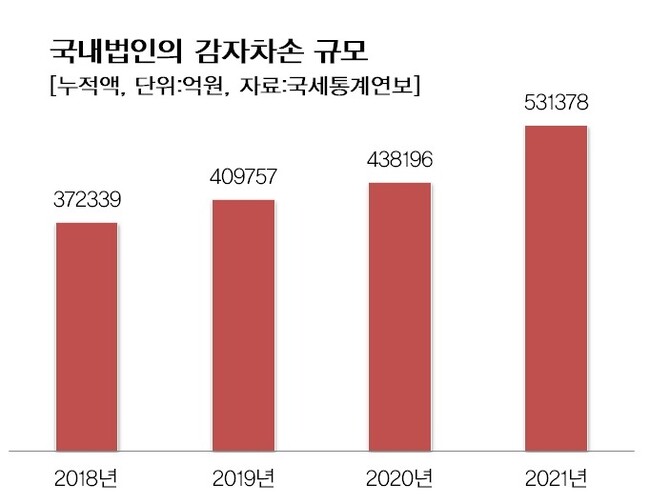

국세청에 따르면 국내 법인(금융·보험·증권업 포함)의 유상감자에 의한 감자 차손 누적액은 지난 2018년 37조2339억원에서 2019년 40조9757억원, 2020년 43조8196억원, 2021년 53조1378억원으로 늘어났다. 특히 2021년 한 해 증가액만 9조3182억원에 이른다.

그러나 앞으로는 사정이 달라진다. 기재부가 유상감자를 통한 투자금 회수는 자회사가 영업 활동으로 벌어들인 이익 잉여금을 배당하는 것과는 무관하다고 판단해 과세에 착수하기로 했기 때문이다. 제도의 ‘사각지대’를 없애는 셈이다. 올해 법인세법을 개정하면 내년 1월1일부터 자회사 유상감자를 통한 자본 차익을 모기업의 소득 금액에 더해 법인세를 물린다.

기재부 관계자는 “제3자 배정 유상증자를 통해 특정인에게 기업 지분 50%가량을 넘긴 뒤, 다시 유상감자를 통해 기존 투자액을 가져가게 하는 사실상의 (경영권) 우회 양도에도 과세가 이뤄질 수 있을 것”이라고 말했다. 대규모 유상증자와 유상감자를 함께 단행해 사실상 적은 비용을 들여 경영권을 넘겨받는 ‘꼼수’를 방지할 수 있다는 얘기다.

기재부는 이번 세법 개정으로 연간 1750억원 규모 법인세 세수 증가 효과가 있을 것으로 예상하고 있다.

남은 쟁점도 있다. 모회사 또는 자회사가 해외 법인일 경우다. 현행 법인세법은 이 규정을 ‘내국 법인’에 적용하는 것으로 써놓고 있다. 만약 해외 법인까지 바뀐 세법을 확대 적용하면 국내 기업·자산 등에 투자한 외국계 투자회사의 기존 투자금 회수 관행에도 변화가 생길 것으로 예상된다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr