임종룡 금융위원장(앞)이 28일 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에서 유일호 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

세제·금융지원 모두 대기업 위주

정부도 “대기업 독점 현실 고려”

전문가 “수요자 중심 시대 역행”

대기업 3~4년전부터 신산업 모색

돈보다 불확실성 커 투자 꺼려

이번 정책 효과 있을지도 불투명

정부도 “대기업 독점 현실 고려”

전문가 “수요자 중심 시대 역행”

대기업 3~4년전부터 신산업 모색

돈보다 불확실성 커 투자 꺼려

이번 정책 효과 있을지도 불투명

4·13 총선 직후 정부가 꺼내든 ‘산업 개혁’은 주력산업 구조조정과 신산업 육성이라는 두 축으로 이뤄져 있다. 경제의 곪은 부위는 발라내고 새살은 돋게 한다는 취지다. 이런 전략은 4~5년째 이어지는 장기 저성장과 부실 기업 증가를 배경으로 산업 개혁이 하루빨리 이뤄져야 한다는 사회적 공감대를 바탕으로 한다. 그러나 28일 발표된 정부의 신산업 육성 방안은 과거 정부·대기업 주도의 성장 전략에서 한 걸음도 나아가지 못한 것 아니냐는 의구심을 낳는다. 동반 성장이나 재벌 의존도 축소를 고민한 흔적은 찾기 어렵다. 무엇보다 특정 산업을 지정하고 육성하는 과거의 방식을 답습한 정부의 이번 방안이 얼마나 효과를 낼지도 불투명하다.

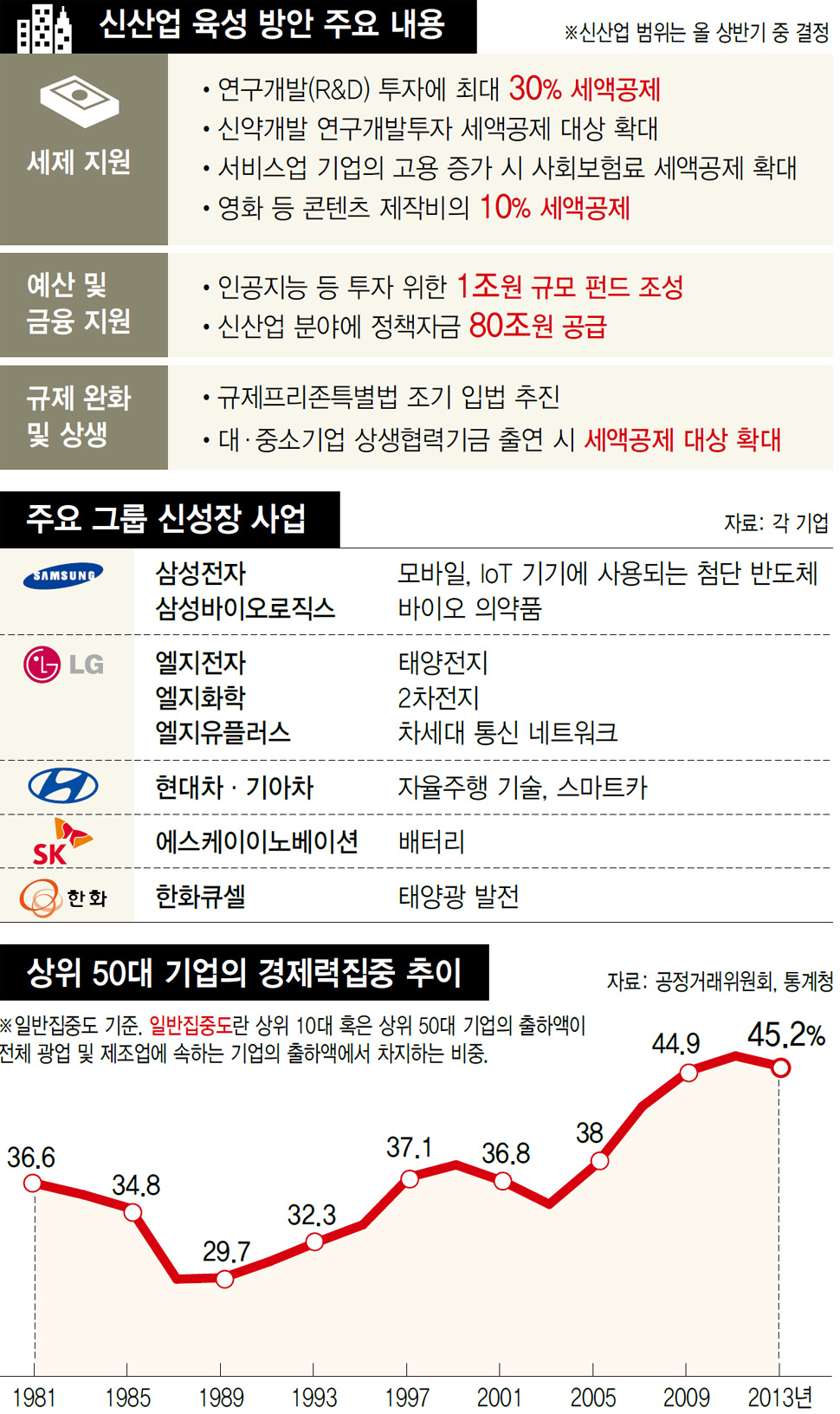

신산업 분야에 연구개발 투자를 할 경우 세금을 줄여주는 ‘신산업 육성 세제’의 가장 큰 특징은 기존 유사 세제(연구개발투자 세액공제)에 있던 기업 규모별 공제율 차등을 없앤 대목이다. 현재는 중소기업엔 30% 공제율을 적용하지만 대기업엔 이보다 10%포인트 낮은 20% 공제율을 적용하고 있으나, 앞으로는 대기업도 신산업에 연구개발 투자를 하면 공제율 30%를 적용받을 수 있다.

이찬우 기획재정부 차관보는 “신산업 분야 투자는 국내 상위 60대 기업에 집중돼 있는 현실을 고려했다”고 밝혔다. 지금은 대기업과 중소기업 격차 해소 등을 목적으로 세금 감면 규모에 차이를 뒀으나, 신산업 분야에 한해서는 대기업이 사실상 독점하고 있는 현실을 반영할 수밖에 없었다는 뜻이다.

전문가들의 견해는 정부의 인식과는 차이가 있다. 최윤희 산업연구원 미래산업팀장은 “신산업 분야는 공급자보다 수요자 맞춤형으로 발전하고 있다”며 “특정한 기업의 경쟁력보다는 대기업과 협력업체 등 전체 산업 생태계의 경쟁력이 더 중요하고, 정부 지원은 이런 생태계 구축에 맞춰야 한다”고 말했다. 예컨대 내연기관 중심의 과거 자동차 산업에선 완성차를 만드는 대기업의 경쟁력이 중요했다면, 스마트카 등 미래의 자동차 산업에선 전자·정보·기계 등 다양한 기술 분야에 전문성을 갖춘 중소기업을 키워내고, 관련 전문가도 얼마나 길러내느냐가 관건이다.

또다른 문제는 우리 산업 구조의 고질적 난제인 재벌 대기업의 독과점을 더 부추길 수 있다는 점이다. 공정거래위원회 자료를 보면, 상위 50대 기업이 국내 전체 기업 출하액에서 차지하는 비중(일반집중도)은 2013년 현재 45.2%까지 치솟았다. 국내에서 생산된 물건 10개(금액 기준) 중 거의 절반을 상위 50대 기업에서 만들고 있다는 얘기다. 재벌 대기업을 겨냥한 신산업 육성 방안은 이런 현상을 고착화하거나 심화시킬 가능성이 크다. 김진방 인하대 교수는 “재벌 대기업들의 경제력 집중이 심각한 상황에서 신산업도 대기업 중심으로 육성하겠다는 전략은 납득하기 어렵다. 특히 개혁 대상인 재벌에 세금 감면 등 정부 자원을 몰아줄 때인지 의구심이 든다”고 짚었다.

정부의 세제·금융 지원 확대가 대기업들의 신산업 투자 확대를 끌어낼 수 있을지도 불투명하다. 이미 삼성·현대차·에스케이·엘지 등 주요 재벌 회사들은 3~4년 전부터 각자 미래 먹거리를 선정하고 상당 부분 투자를 진행한데다, 돈이 부족해서 투자를 늘리지 않는 게 아니어서다. 세제 혜택이 투자 확대의 유인책이 되기보다 대기업들의 이익만 늘려주는 결과를 낳을 수 있다는 얘기다. 이름을 밝히길 꺼린 국책연구소의 한 연구위원은 “일부 대기업은 그룹의 명운을 걸고 신산업에 투자하고 있고, 투자를 하지 않는 기업들은 기업가 정신 부족이나 사업의 불확실성 탓에 선뜻 나서지 못하고 있다”고 말했다. 투자를 하는 기업이든 그렇지 않은 기업이든 간에 투자 의사결정에 세금 감면이나 예산 지원이 핵심 변수는 아니라는 것이다.

김경락 기자 sp96@hani.co.kr

전문가들의 견해는 정부의 인식과는 차이가 있다. 최윤희 산업연구원 미래산업팀장은 “신산업 분야는 공급자보다 수요자 맞춤형으로 발전하고 있다”며 “특정한 기업의 경쟁력보다는 대기업과 협력업체 등 전체 산업 생태계의 경쟁력이 더 중요하고, 정부 지원은 이런 생태계 구축에 맞춰야 한다”고 말했다. 예컨대 내연기관 중심의 과거 자동차 산업에선 완성차를 만드는 대기업의 경쟁력이 중요했다면, 스마트카 등 미래의 자동차 산업에선 전자·정보·기계 등 다양한 기술 분야에 전문성을 갖춘 중소기업을 키워내고, 관련 전문가도 얼마나 길러내느냐가 관건이다.

또다른 문제는 우리 산업 구조의 고질적 난제인 재벌 대기업의 독과점을 더 부추길 수 있다는 점이다. 공정거래위원회 자료를 보면, 상위 50대 기업이 국내 전체 기업 출하액에서 차지하는 비중(일반집중도)은 2013년 현재 45.2%까지 치솟았다. 국내에서 생산된 물건 10개(금액 기준) 중 거의 절반을 상위 50대 기업에서 만들고 있다는 얘기다. 재벌 대기업을 겨냥한 신산업 육성 방안은 이런 현상을 고착화하거나 심화시킬 가능성이 크다. 김진방 인하대 교수는 “재벌 대기업들의 경제력 집중이 심각한 상황에서 신산업도 대기업 중심으로 육성하겠다는 전략은 납득하기 어렵다. 특히 개혁 대상인 재벌에 세금 감면 등 정부 자원을 몰아줄 때인지 의구심이 든다”고 짚었다.

정부의 세제·금융 지원 확대가 대기업들의 신산업 투자 확대를 끌어낼 수 있을지도 불투명하다. 이미 삼성·현대차·에스케이·엘지 등 주요 재벌 회사들은 3~4년 전부터 각자 미래 먹거리를 선정하고 상당 부분 투자를 진행한데다, 돈이 부족해서 투자를 늘리지 않는 게 아니어서다. 세제 혜택이 투자 확대의 유인책이 되기보다 대기업들의 이익만 늘려주는 결과를 낳을 수 있다는 얘기다. 이름을 밝히길 꺼린 국책연구소의 한 연구위원은 “일부 대기업은 그룹의 명운을 걸고 신산업에 투자하고 있고, 투자를 하지 않는 기업들은 기업가 정신 부족이나 사업의 불확실성 탓에 선뜻 나서지 못하고 있다”고 말했다. 투자를 하는 기업이든 그렇지 않은 기업이든 간에 투자 의사결정에 세금 감면이나 예산 지원이 핵심 변수는 아니라는 것이다.

김경락 기자 sp96@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)