한국과학기술원(카이스트) 전기전자공학부 명현 교수 연구팀이 개발한 두더지 로봇 (몰봇). 지름 25cm, 길이 84cm, 무게 26kg. 카이스트 제공.

땅파는 데 두더지만한 생물체가 없다. 어떻게 하면 두더지처럼 효율적 땅파기가 가능할까? 국내 연구진이 여러 종류 두더지들의 땅파기 생태를 모방한 천부(지표로부터 300m 이하) 굴착용 무인로봇을 개발했다.

한국과학기술원(카이스트)는 4일 전기전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 두더지 생태를 모방한 ‘두더지로봇-몰봇(Mole-bot)’을 개발했다고 밝혔다. 두더지로봇은 무인 지하탐사나 극한지역, 우주행성 탐사에 효율적으로 활용가능한 생체모방형 로봇이다. 연구진은 지하에서 바위를 만나면 전진할 수 없던 기존 로봇과 달리 두더지처럼 바위를 피해서 굴진하는 성능을 세계 최초로 갖췄다고 밝혔다.

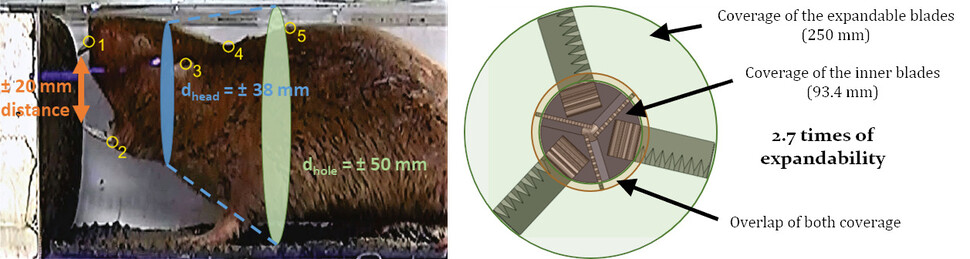

치젤 투스 및 확장형 드릴비트의 굴착 범위: 치젤 투스는 머리의 높은 자유도를 이용하여 몸체보다 큰 굴착공을 형성한다. 이를 생체모방한 드릴비트는 굴착 시 확장하여 넓은 면적을 굴착하여 공 내에서 로봇이 자유롭게 움직이게 한다. 개발된 확장형 드릴비트는 약 2.7배의 확장성을 가진다. 카이스트 제공

기존 굴착작업은 시추기와 파이프라인, 펌프 등 각종 장비를 조합해 작업을 진행해야 했는데 두더지로봇은 두더지처럼 로봇 하나에 굴착과 이동을 위한 기능이 일체화되어 있어 일련의 굴착 작업을 로봇 하나로 원활하게 수행할 수 있다. 연구진은 두더지로봇 개발을 통해 기존의 거대하고 복잡한 드릴링 장비 사용과 이로 인한 복잡한 공정, 환경 오염 유발 등 많은 문제점이 해결될 것으로 기대했다.

두더지로봇은 드릴링부, 잔해 제거부, 방향전환을 위한 허리부, 이동 및 고정부로 구성된다. 크기는 지름 25cm, 길이 84cm이며, 무게는 26kg이다. 연구진이 개발한 드릴링 메커니즘은 이빨로 토양을 긁어내는 두더지(치셀 투스)를 생체모방한 방식으로, 기존 기술 대비 높은 확장성을 가지며 안정적인 드릴링이 가능하다. 잔해 제거 메커니즘은 크고 강력한 앞발을 이용해 굴착 및 잔해를 제거하는 또 다른 두더지 종(휴머럴 로테이션몰)의 어깨구조를 모사해 설계했다. 연구팀은 이러한 두더지의 생물학적 구조를 모방해 효율적인 잔해 제거가 가능하도록 앞발 메커니즘을 새로 개발했다.

허리부는 두더지의 허리를 모사한 메커니즘을 통해 지하 내에서 360°자유롭게 방향 전환이 가능하다. 두더지로봇은 굴착 기능의 앞몸체와 이동 및 고정 역할을 하는 뒷몸체로 이뤄져 있다.

두더지로봇에는 지하에서 로봇의 위치를 측정할 수 있는 센서시스템과 알고리즘을 탑재했다. 지하 환경은 암석과 흙으로 이뤄져 있어 무선통신 신호를 활용하기 어렵고 또 내부가 협소하고 어두워 비전 및 레이저 센서를 사용하기 어렵다. 이 때문에 두더지로봇엔 자기장 센서가 포함된 관성항법 센서를 탑재해 지구 자기장 데이터의 변화를 측정해 로봇 위치를 인식한다. 연구진은 지구 자기장 시계열 데이터를 이용하는 기술을 자체 개발해 로봇 위치를 측정하고 지하공간에서의 3차원적인 자율 주행을 가능케 했다.

(왼쪽부터) 명현 교수, 이준석 박사과정, Christian(크리스티안) 연구원, 임현준 박사과정. 카이스트 제공

명현 교수는 <한겨레>와의 통화에서 “기존 굴착로봇은 바위가 앞을 가로막으면 갈 수 없었는데, 이번 개발한 두더지로봇은 바위가 나타나면 이를 피해갈 수 있는 기능을 세계 최초로 탑재했다”며 “특히 기존 수천만원대의 지하 위치측정 센서를 몇천원대 지구자기장 센서로 대체해 성능을 구현한 것도 큰 성과”라고 말했다.

개발된 두더지로봇의 굴진 속도는 공인검증 결과, 시속 1.46m, 방향각 추정 오차는 0.4도로, 기존 세계 최고 방식과 비교할 때 굴진 속도는 3배 이상, 방향각 추정성능은 6배 이상 향상된 성능을 보였다. 명 교수 연구진은 두더지로봇이 기존 로봇들보다 훨씬 효율적인 방법으로 지하자원 탐사가 가능할뿐만 아니라 경제성도 뛰어나고, 우주 개발 등 다양한 분야에 적용이 가능하기 때문에 세계시장 진출도 가능할 것으로 기대하고 있다.

구본권 선임기자

starry9@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)