지난해 주택도시보증공사(HUG)·서울보증보험(SGI)·한국주택금융공사(HF) 등 보증기관 3곳의 평균 재무건전성이 9년 만에 가장 나쁜 수준을 기록한 것으로 나타났다. 2013년 ‘깡통전세’ 급증으로 전세 시장에 공적 보증이 본격 투입된 이후 최저치다. 앞서 수년간 정부가 전세금 반환보증 가입 요건을 완화해온 상태에서 지난해 역전세난이 터지자 건전성 악화에 가속도가 붙은 것으로 풀이된다. 서민 주거안정이라는 정책 목적과 보증기관 건전성 사이의 상충관계가 심화하는 국면에 들어섰다는 평가가 나온다.

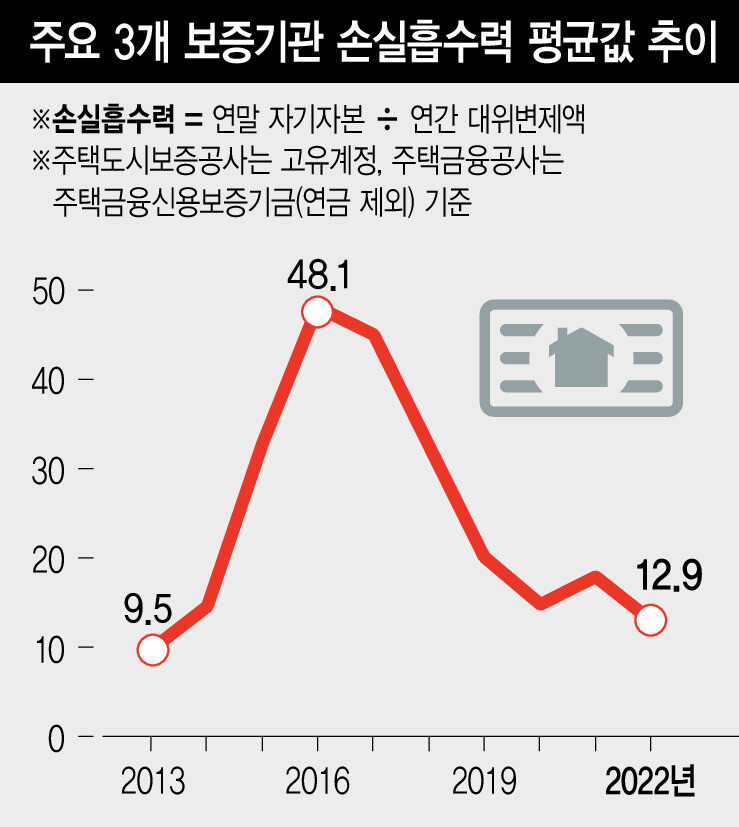

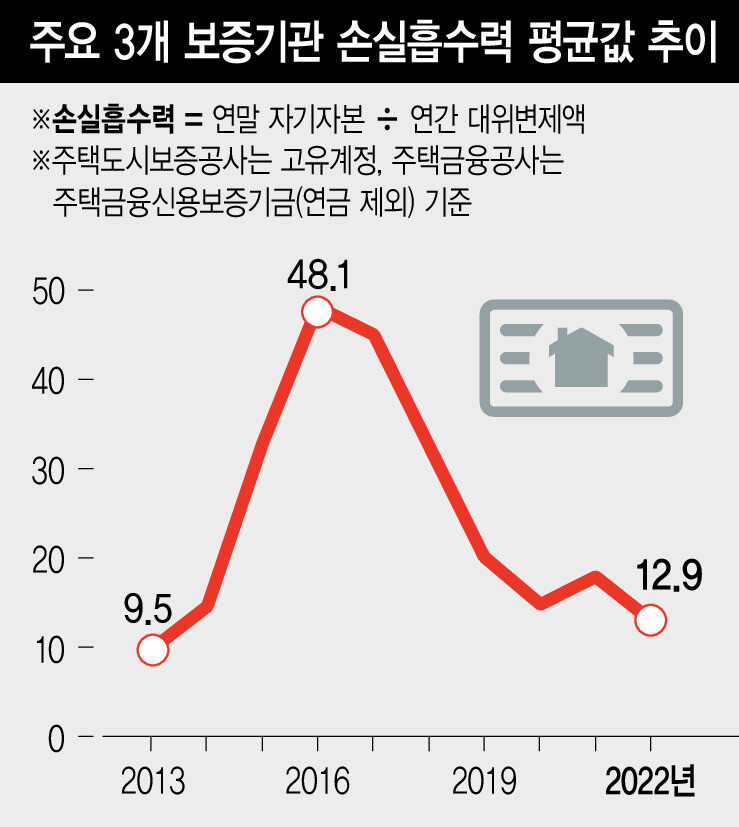

15일 각 사 감사보고서와 오기형 더불어민주당 의원이 제공한 대위변제액(보증기관이 전세금 등을 대신 갚아주는 데 쓴 돈) 자료를 종합하면, 지난해 전세자금 관련 보증을 제공하는 기관 3곳의 손실흡수력 평균값은 12.9로 2013년(9.5) 이후 최저치를 기록했다. 2016년 48.1로 정점을 찍은 뒤 꾸준히 하락세를 그린 결과다. 손실흡수력은 각 보증기관의 연말 자기자본을 연간 대위변제액으로 나눠 계산한 지표다. 보증기관이 매해 빚을 대신 갚아주는 데 쓴 돈에 견줘 자기자본을 충분히 쌓아뒀는지 살펴본 것이다.

주택도시보증공사의 악화 추세가 가장 가팔랐다. 2017년 연립·다세대주택 전세금 반환보증의 가입 요건인 전세가율 상한이 90%에서 100%로 완화되자, 전세 부실이 늘면서 대위변제액이 급증한 영향이다. 2015~2018년 수백억원에 불과했던 연간 대위변제액은 2019년 4647억원, 2020년 6422억원으로 뛰었다. 부동산 시장 위축기에 들어선 지난해에는 1조원을 넘어섰다. 그러면서 손실흡수력도 꾸준히 떨어졌다. 2021년 주택도시기금에서 3900억원을 출자받으면서 반짝 개선됐으나 ‘역전세난’이 본격화한 지난해 다시 나빠졌다.

한국주택금융공사와 서울보증보험은 지난해 내리막길에 들어섰다. 전세금 상환보증의 비중이 큰 주금공(주택금융신용보증기금)은 지난해 역전세난의 직격탄을 맞으며 대위변제액이 전년보다 38.6% 불어났다. 반면 보증 상품의 구성이 다양한 서울보증보험의 경우 대위변제액은 지난해 소폭 줄었으나 자기자본이 더 크게 감소하면서 손실흡수력도 떨어졌다. 지난해 고금리 국면에서 서울보증보험이 들고 있는 채권 장기물의 평가손실이 확대된 영향으로 풀이된다.

보증기관들이 주거안정 달성과 건전성 관리 사이에서 ‘줄타기’를 하는 국면에 들어섰다는 평가가 나오는 이유다. 주택도시보증공사도 다시 전세가율 상한을 낮추는 등의 움직임에 나섰다. 공사의 지난해 손실흡수력은 6.1에 그쳐 전세 보증 상품을 처음 출시한 2013년(17.7)보다 크게 낮아졌다. 정부도 올해 주택도시기금의 출자로 공사의 자본을 확충해주는 방안을 검토하고 있다.

다만 향후 이들 보증기관의 수입을 둘러싼 불확실성이 크다는 점에서 우려는 남아 있다. 주택도시보증공사는 올해 예산에서 사업수입을 전년보다 36% 늘어난 1조2256억원으로 잡아뒀는데, 증가분을 구상채권 회수 부문에서 도맡고 있다. 임대인을 상대로 채권을 더 많이 회수해서 늘어난 대위변제액을 충당하겠다는 것이다. 그러나 악성 임대인의 경우 회수 가능성이 불투명한데다, 주택경기 악화로 사업수입의 대부분을 차지하던 보증료 수입도 줄어들 수밖에 없어 우려가 높다. 주금공도 금융회사로부터 주택자금대출 잔액의 일정 비율을 출연금으로 받아 재원으로 충당하는 만큼, 향후 가계부채 둔화세가 계속되면 수입이 줄어들 수 있다.

보증기관들의 대위변제액 지출 전망도 안갯속이다. 전세 가격 하락세가 얼마나 오래갈지, 그 여파가 얼마나 클지 모두 예단하기 어렵다. 전세사기 피해 구제 과정에서 보증기관의 지출 규모도 크게 흔들릴 여지가 있다. 금융당국은 은행에서 전세자금대출을 받은 전세사기 피해자의 경우, 연체 3개월 이상 등의 요건을 충족하지 않아도 신청하기만 하면 주금공 등에서 채무조정을 해주는 방안을 추진하고 있다.

이재연 기자

jay@hani.co.kr 남지현 기자

southjh@hani.co.kr