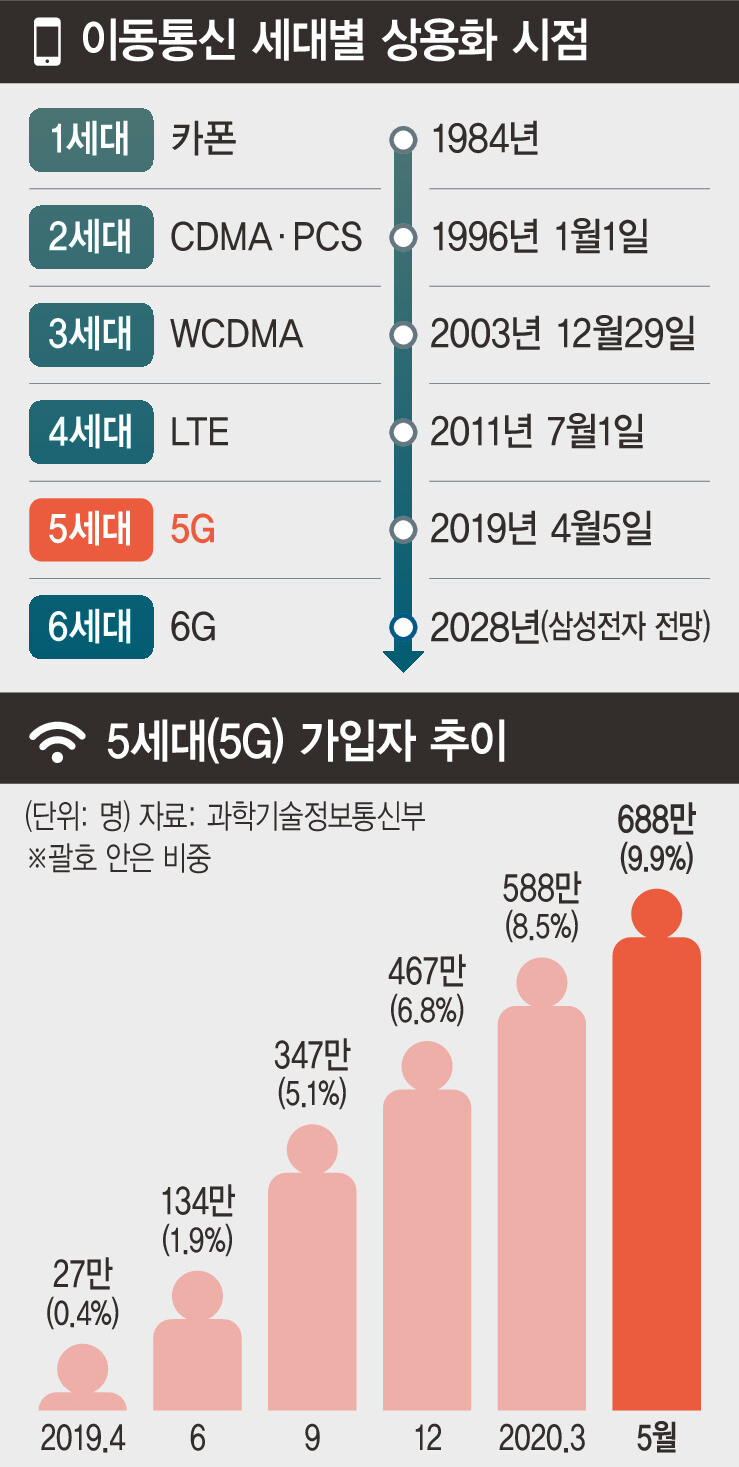

‘2025년 기술 표준화 시작→2028년 상용화→2030년 대중화’

삼성전자가 최근 ‘새로운 차원의 초연결 경험’이란 이름을 붙여 발표한 6세대(G) 통신 비전에 대해 정작 이동통신 업계에선 고개를 갸우뚱하는 반응이 나온다. 5세대 통신도 아직 대중화 시대를 맞지 않은 상황에서 6세대 통신 비전은 너무 앞서 나간 게 아니냐는 것이다. 일부에선 4세대(LTE)와 5·6세대가 대체 관계를 갖는 건 아니라는 목소리도 나온다.

19일 이동통신 쪽 업계와 정부 사이에선 5G의 전국 서비스화를 놓고 줄다리기가 한창이다. 지난 3월 과학기술정보통신부가 마련한 업계 간담회에 참석한 에스케이텔레콤(SKT)의 한 고위 임원은 5G 이동통신 전국 확대 일정을 논의하면서 “4세대 이동통신에 ‘LTE’(Long Term Evolution)란 이름이 붙은 데는 오래 쓰겠다는 의지를 담은 것이다. LTE는 꽤 오랜 기간 주력 이동통신 서비스일 것”이라고 말했다. 5G 서비스의 전국 확대에 조바심을 낼 필요가 없다는 뜻이다.

이통사들은 2011년 7월 4세대 LTE를 상용화한 뒤 ‘LTE-A’, ‘광대역 LTE’, ‘광대역 LTE-A’, ‘3밴드 LTE-A’ 등으로 통신망을 고도화시켜왔다. 데이터 전송 기법 개선, 옆 대역 주파수 통합, 다른 대역 주파수 통합, 서로 다른 3개 대역 주파수 통합 등의 기술로 통신망 성능이 꾸준히 개선됐다. 실제 LTE에 견줘 데이터 송수신 속도가 ‘LTE-A’는 2배, ‘광대역 LTE-A’는 3배, ‘3밴드 LTE-A’는 4배 빠르다.

이런 추세를 염두에 두면, 삼성전자가 6G 상용화 시기로 잡은 2028년에도 LTE는 우리나라 주력 이동통신 서비스 구실을 하고, 5G는 ‘크림스키밍’(특정 지역에서 LTE를 보완하거나 특정 용도로 활용) 모양새를 하고 있을 가능성이 크다는 게 업계 전망이다. 내년 6월이면 2세대(CDMA·PCS) 서비스가 종료되고, 수년 뒤에는 3세대(WCDMA)도 자취를 감추게 된다. 이후에는 LTE가 가장 ‘고참’이자 주력 이동통신 서비스가 되는 셈이다. 6G는 커녕 5G도 일부 고용량 통신을 원하는 소비자나 기술에 한해서만 쓰이며 ‘보편 서비스’로 나아가기 어렵다는 얘기다.

이통사들은 삼성전자의 6G 비전에 대해 “대학과 장비·서비스 업체의 기술연구소 등은 이미 6G의 성능·개념·쓰임새와 어떤 기술을 필요로 할 것인지에 대한 예측(리서치) 작업을 시작했을 것”이라며 “그러나 상용화와 대중화 시점은 예측이 어렵다”고 말한다. 한 이통사 관계자는 “5G 경쟁에서 중국 화웨이에 한 방 먹은 삼성전자가 ‘다음에 보자’는 취지로 6G 얘기를 해볼 수는 있다”며 “다만 언론이 (삼성전자 발표에 대해) ‘이재용 부회장의 의지’로 분석하는 게 눈에 띈다”고 말했다. 삼성전자는 이에 대해 “기술 회사로써 미래 기술 선도 의지를 보여주는 차원으로 백서를 낸 것이다. 상용화 등 구체적인 상황은 시장 흐름에 따라 달라질 수 있다”고 설명했다.

현재 5G 서비스의 전국화를 위한 통신망 구축 투자 확대와 보급형 요금제 출시 등을 놓고 정부·이용자들의 압박과 사업자들의 버티기가 이어지고 있다. 사업자들이 5G용으로 나온 주파수를 일찍 싸게 손에 넣기 위해 정부 장단을 맞춰주다가 목적을 이루자 발 길을 돌리는 모습을 보이고 있다는 평가도 있다. 이통사 최고경영자들이 부쩍 ‘5G의 기회가 기업 간 거래(B2B)에 있다’고 강조하는 것도 해당 서비스의 전국화에 부정적인 입장이 투영돼 있다. 5G가 LTE의 보완재라면, 그동안 스마트폰을 비싼 것으로 바꾸고 다달이 비싼 요금을 내온 5G 가입자들은 ‘호갱’(호구 고객)이 된다. 정부 역시 ‘바람을 잡은’ 책임에 자유로울 수 없다. 김상희 더불어민주당 의원(국회부의장)은 19일 보도자료를 내어, “5G 가입자가 700만명에 육박하지만, 이들의 5G 통신망 이용 시간은 15%도 안 된다”며 “(5G 이동통신 요금을 품질이 가입자들의 기대 수준에 이를 때까지) 일시적으로 요금을 인하하는 등의 대책이 필요하다”고 말했다.

김재섭 선임기자

jskim@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)