인도네시아 크라카타우 포스코 제철소. 포스코 누리집 캡쳐

한 기업이 특정 사업장에서 생산을 늘리려고 하는데 규제가 깐깐하다. 그럼 어떻게 해야 할까? 가장 손쉬운 방법은 규제가 느슨한 지역으로 공장을 옮기는 것이다.

포스코의 중기 경영 청사진도 이와 크게 다르지 않다. 환경 규제가 갈수록 심해지는 국내가 아닌 외국에서 철강 생산을 확대하겠다는 규제 회피 전략이다. 그러나 안에선 친환경을 앞세우고 밖에서는 다른 전략을 취하는 게 문제라는 지적도 적지 않다.

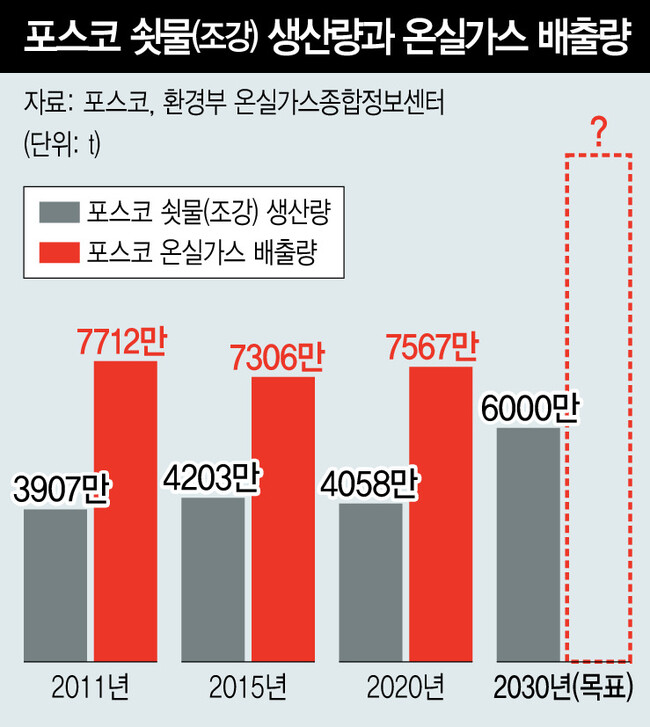

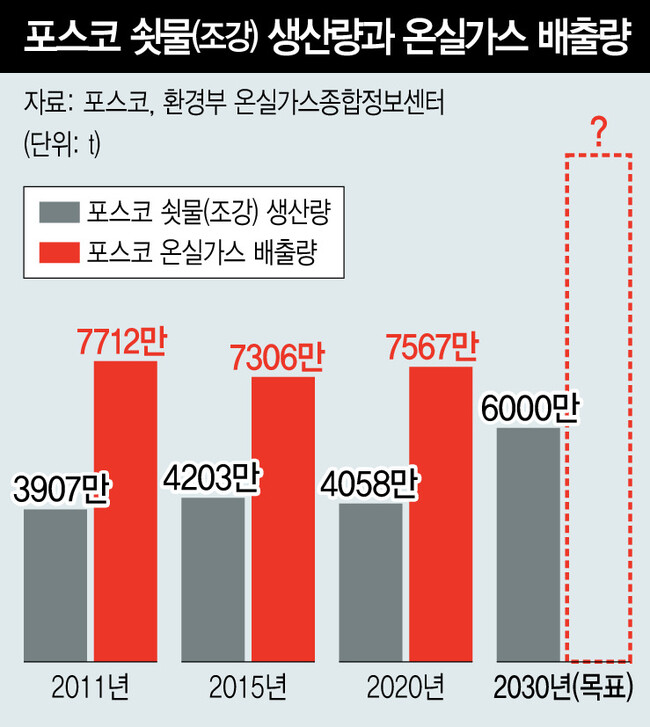

포스코는 오는 2030년까지 쇳물(조강) 생산 능력을 6천만t으로 끌어올린다는 계획을 추진 중이다. 지난해 포스코의 탄소 중립(이산화탄소 순 배출량 0) 계획을 발표한 최정우 회장이 올해 연임한 뒤 새롭게 꺼내든 회사의 성장 전략에 따라서다.

현재 포스코의 조강 생산 능력은 연간 4500만t 수준이다. 지금보다 생산량을 3분의 1가량 확대해 글로벌 철강 기업 ‘빅3’로 올라서겠다는 것이다. 포스코는 지난해 중국, 유럽, 일본 경쟁사 등에 이어 쇳물 생산량 세계 6위에 머물렀다.

이를 위해 포스코는 해외 진출을 검토하고 있다. 탄소 배출 규제가 덜 깐깐한 지역에 용광로 등 생산 시설을 만들고 해외 생산을 늘리겠다는 것이다. 아직 정부 차원에서 탄소 중립 계획을 마련하지 않은 인도와 인도네시아 등이 후보 지역으로 꼽힌다. 인도네시아의 경우 지금도 포스코와 현지 국영 철강사가 합작사를 세워 만든 현지 용광로가 있는 만큼 설비 증설도 수월할 것으로 예상된다.

문제는 현지 환경 단체 등의 반발을 부를 수 있다는 점이다. 국내에선 탄소 중립을 발표하고 국외에서 탄소 배출을 확대하는 게 앞뒤가 맞지 않는다는 지적도 나온다. 인도와 인도네시아의 연간 온실가스 배출량은 약 31억t, 11억t(2018년 기준)으로 세계에서 셋째, 여섯째로 많다.

이재윤 산업연구원 소재·산업환경실장은 <한겨레>와 한 통화에서 “포스코가 국내에선 생산량을 늘리기 어렵다고 판단한 것으로 보인다”며 “사실 일본 등 외국 기업은 이런 규제를 피한 해외 진출이 더 심한 편”이라고 귀띔했다.

포스코 쪽은 “회사의 해외 진출은 각국의 현지 업체와 함께 사업을 진행하는 만큼 지역 여건과 투자 일정, 기술 개발 속도 등을 종합적으로 고려해 추진할 계획”이라며 “다만 기존 용광로 기반의 생산 방식에서 진일보해 각국 환경에 맞는 탄소 저감 기술을 적용한 공정 설립을 계획 중”이라고 밝혔다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr