트럼프 ‘한국 핵무장’ 주장 왜?

주한미군 철수·동맹 재검토 발언

한일 방위비 분담 늘리라는 신호

중동·유럽에도 군비 증대 요구

뉴욕타임스 “정세·전략·국익 간과”

샌더스 3곳 압승…뒤집기 역부족

주한미군 철수·동맹 재검토 발언

한일 방위비 분담 늘리라는 신호

중동·유럽에도 군비 증대 요구

뉴욕타임스 “정세·전략·국익 간과”

샌더스 3곳 압승…뒤집기 역부족

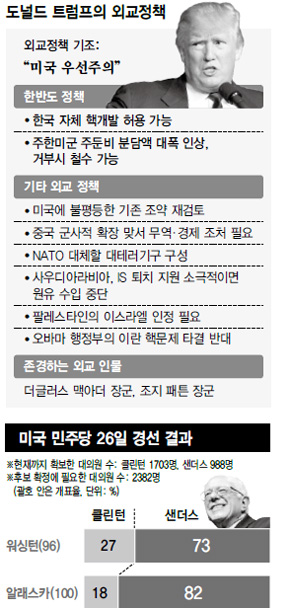

미국 공화당 대선 경선 선두주자인 도널드 트럼프의 외교정책 간판 구호는 ‘미국 우선주의’다. 미국은 더 이상 예전 같은 넉넉한 부국이 아니니, 각 동맹국은 미국이 제공하는 군사·안보 서비스에 걸맞은 부담을 지라는 것으로 요약된다. 그러나 전문가들 사이에선 트럼프의 이런 정책이 ‘외교적 맥락이나 결과를 따지지 않은 단견’이라는 지적이 나온다.

트럼프는 미국이 추진하는 ‘아시아 재균형 정책’(또는 ‘아시아 회귀 정책’)의 핵심 동맹축인 한국과 일본이 더 많은 방위비를 분담하라는 신호를 거듭 내보냈다. 그는 26일 <뉴욕 타임스>에 보도된 100분가량의 전화 인터뷰에서 “북한은 어떤 짓을 할지 모르는 핵 보유국이다. 이에 맞서 일본이 핵을 지니는 것은 미국에 해가 되지 않는다”고 말했다. 그는 ‘스스로 핵 억지력을 지녀야 한다는 일본과 한국 사회 일각의 주장을 어떻게 생각하느냐’는 물음에 “과거 20~30년 전과 똑같이 (핵을 지녀선 안 된다고) 생각해선 안 된다”고 말해 찬성한다는 뜻을 표시했다. 그는 또 “두 나라에 주둔하고 있는 미군의 기지 사용료나 유지비 등에도 (두 나라가) 더 많은 분담을 해야 한다”며 “그렇지 않다면 철군을 시켜야 할 것”이라고 덧붙였다.

이런 발상은 ‘미국이 해당국 안보를 위해 비용을 대신 치르고 있다’는 일반적인 미국인들의 피해의식에 뿌리를 둔 것이다. 트럼프는 “미국은 오랫동안 우리보다 더 약삭빠르고, 빈틈없고, 거친 상대로부터 허술한 놀림감이 되어 갈취당해왔다”며 “더는 당해선 안 된다”고 주장했다. 트럼프는 나아가 “동맹국들이 군사·재정적으로 부담을 지지 않으려 한다면 동맹관계를 재검토할 것이다. 나는 ‘고립주의’가 아닌 ‘미국 중심주의’를 추구한다”고 말했다. 트럼프는 중동과 유럽에도 “사우디아라비아가 이슬람국가(IS) 퇴치 작전에 지금보다 더 많은 병력이나 물자 지원을 않겠다고 한다면 우리도 원유 수입을 중단하겠다”고 했다.

군사적으로 미국과 어깨를 맞대려는 중국에는 ‘경제 카드’로 으름장을 놓았다. 중국은 남·동중국해에서 각각 인공섬 매립과 방공식별구역 선포를 하며 군사적 확장을 꾀한다. 트럼프는 “미국시장 접근권으로 중국을 위협해야 한다”고 말했다. 트럼프는 이 인터뷰에서 20세기 초 공화당 비주류 출신으로 대통령에 올랐다가 결국 탈당한 시어도어 루스벨트 대통령 시절이 미국의 전성기였다고 말했다. 존경하는 인물로는 강성으로 분류되는 더글러스 맥아더와 조지 패튼 장군을 꼽았다. 그가 추가로 공개한 외교 참모도 게리 해럴, 찰스 큐빅 등 전직 육·해군 소장 출신이었다.

<뉴욕 타임스>와 전문가들은 트럼프의 주장이 정세와 결과를 고려하지 않았다고 지적했다. <뉴욕 타임스>는 “트럼프가 쉽고 단호하게 말했지만, 결과에 관해선 그리 깊이 생각하지 않은 것 같다. 그저 동맹국이 얼마나 미국에 성의를 보이느냐만 생각했지, 지정학적인 결과나 전략, 국익에 대한 고려는 간과했다”고 분석했다. 팀 키팅 전 미 태평양사령관은 <파이낸셜 타임스>에 “일본과 한국은 아·태 지역에서 미 국가안보전략의 축”이라며 “이들은 이미 수천명의 주둔 미군에 대해 상당한 재정적 지원을 하고 있다”고 말했다. 트럼프는 인터뷰 도중 “북한의 최대 교역국은 중국이 아닌 이란”이라고 사실과 다른 주장을 펴기도 했다.

한편 26일 워싱턴, 알래스카, 하와이주에서 진행된 민주당 대선 후보 경선에서는 버니 샌더스 상원의원이 각각 70~80%의 지지를 얻어, 조기에 경선을 매듭짓고 대선 체제로 옮기려는 클린턴 진영의 발목을 잡았다. 하지만 이미 클린턴이 후보 확정에 필요한 대의원 수 2383명의 72%(1712명)를 확보해 대세를 뒤집기는 역부족이라는 평이 많다. 샌더스는 1004명의 후보를 확보했다.

성연철 기자 sychee@hani.co.kr

트럼프는 미국이 추진하는 ‘아시아 재균형 정책’(또는 ‘아시아 회귀 정책’)의 핵심 동맹축인 한국과 일본이 더 많은 방위비를 분담하라는 신호를 거듭 내보냈다. 그는 26일 <뉴욕 타임스>에 보도된 100분가량의 전화 인터뷰에서 “북한은 어떤 짓을 할지 모르는 핵 보유국이다. 이에 맞서 일본이 핵을 지니는 것은 미국에 해가 되지 않는다”고 말했다. 그는 ‘스스로 핵 억지력을 지녀야 한다는 일본과 한국 사회 일각의 주장을 어떻게 생각하느냐’는 물음에 “과거 20~30년 전과 똑같이 (핵을 지녀선 안 된다고) 생각해선 안 된다”고 말해 찬성한다는 뜻을 표시했다. 그는 또 “두 나라에 주둔하고 있는 미군의 기지 사용료나 유지비 등에도 (두 나라가) 더 많은 분담을 해야 한다”며 “그렇지 않다면 철군을 시켜야 할 것”이라고 덧붙였다.

이런 발상은 ‘미국이 해당국 안보를 위해 비용을 대신 치르고 있다’는 일반적인 미국인들의 피해의식에 뿌리를 둔 것이다. 트럼프는 “미국은 오랫동안 우리보다 더 약삭빠르고, 빈틈없고, 거친 상대로부터 허술한 놀림감이 되어 갈취당해왔다”며 “더는 당해선 안 된다”고 주장했다. 트럼프는 나아가 “동맹국들이 군사·재정적으로 부담을 지지 않으려 한다면 동맹관계를 재검토할 것이다. 나는 ‘고립주의’가 아닌 ‘미국 중심주의’를 추구한다”고 말했다. 트럼프는 중동과 유럽에도 “사우디아라비아가 이슬람국가(IS) 퇴치 작전에 지금보다 더 많은 병력이나 물자 지원을 않겠다고 한다면 우리도 원유 수입을 중단하겠다”고 했다.

군사적으로 미국과 어깨를 맞대려는 중국에는 ‘경제 카드’로 으름장을 놓았다. 중국은 남·동중국해에서 각각 인공섬 매립과 방공식별구역 선포를 하며 군사적 확장을 꾀한다. 트럼프는 “미국시장 접근권으로 중국을 위협해야 한다”고 말했다. 트럼프는 이 인터뷰에서 20세기 초 공화당 비주류 출신으로 대통령에 올랐다가 결국 탈당한 시어도어 루스벨트 대통령 시절이 미국의 전성기였다고 말했다. 존경하는 인물로는 강성으로 분류되는 더글러스 맥아더와 조지 패튼 장군을 꼽았다. 그가 추가로 공개한 외교 참모도 게리 해럴, 찰스 큐빅 등 전직 육·해군 소장 출신이었다.

<뉴욕 타임스>와 전문가들은 트럼프의 주장이 정세와 결과를 고려하지 않았다고 지적했다. <뉴욕 타임스>는 “트럼프가 쉽고 단호하게 말했지만, 결과에 관해선 그리 깊이 생각하지 않은 것 같다. 그저 동맹국이 얼마나 미국에 성의를 보이느냐만 생각했지, 지정학적인 결과나 전략, 국익에 대한 고려는 간과했다”고 분석했다. 팀 키팅 전 미 태평양사령관은 <파이낸셜 타임스>에 “일본과 한국은 아·태 지역에서 미 국가안보전략의 축”이라며 “이들은 이미 수천명의 주둔 미군에 대해 상당한 재정적 지원을 하고 있다”고 말했다. 트럼프는 인터뷰 도중 “북한의 최대 교역국은 중국이 아닌 이란”이라고 사실과 다른 주장을 펴기도 했다.

한편 26일 워싱턴, 알래스카, 하와이주에서 진행된 민주당 대선 후보 경선에서는 버니 샌더스 상원의원이 각각 70~80%의 지지를 얻어, 조기에 경선을 매듭짓고 대선 체제로 옮기려는 클린턴 진영의 발목을 잡았다. 하지만 이미 클린턴이 후보 확정에 필요한 대의원 수 2383명의 72%(1712명)를 확보해 대세를 뒤집기는 역부족이라는 평이 많다. 샌더스는 1004명의 후보를 확보했다.

성연철 기자 sychee@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)