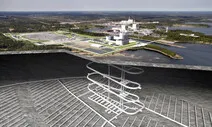

프랑스 북서부 해안도시 생말로의 야외 스케이트장.

겨울철 레포츠로 스케이트장을 빼놓을 수 없다. 크리스마스 시즌에 프랑스의 풍광 좋은 스케이트장에서 가족·연인끼리 캐럴을 들으며 얼음을 지친다면 왠지 더 낭만적일 것 같다. 하지만 올겨울 프랑스에선 실외 스케이트장을 둘러싼 논쟁으로 후끈 달아오르고 있다고 미국 <뉴욕 타임스>가 22일 보도했다.

프랑스 북서부의 항구도시 생말로에선 최근 팽팽한 찬반 논란 속에 올겨울에도 실외 스케이트장을 개장했다. 손주들과 함께 이곳을 찾은 코린 돌리(65)는 “이 지역은 눈이 드물고 얼음도 안 얼어요. 그래서 아이들에겐 이런 곳에서 스케이트를 타는 게 정말 멋진 일이죠”라며 연신 카메라 셔터를 눌렀다.

그러나 환경론자들을 비롯한 다른 이들은 실내 스케이트장이 지구 온난화에 일조한다고 비판한다. 프랑스의 정당인 유럽생태녹색당의 제라르 르 바르는 “남극에서 북극까지 지구 전역에서 인간 활동 탓에 얼음이 녹아내리고 빙하가 줄어드는 시대에, 작은 빙상을 만들고 유지하는 데 엄청난 전기에너지를 쓰는 건 꽤나 역설적”이라고 지적했다. 보르도와 렌을 비롯한 여러 도시는 ‘탄소 발자국(온실가스 배출)’을 우려해 올해 실외 스케이트장 개장을 취소했다고 한다.

벨기에 공영방송 <에르테베에프>(RTBF)에 따르면, 실외 스케이트장이 한 달에 소모하는 전력량은 킬로와트(㎾) 수준으로, 1년에 냉장고 200개를 돌리는 것과 맞먹는다. 필수불가결한 시설도 아닌데,지구 온난화를 가속하는 스케이트장을 유지하는 게 맞냐는 비판론의 근거다.

겨울철 스케이트의 낭만적 이미지로 그려지는 ‘프랑스풍’이 사실은 실체가 모호하다는 말도 나온다. 프랑스에서 실내 스케이트장이 처음 선뵌 것은 1876년으로 백 년이 훨씬 넘었지만, 지금처럼 크리스마스 스케이트장이 유행한 것은 아주 최근의 일이다. 생말로 스케이트장을 즐겨 찾는다는 멜라니(43)는 <뉴욕 타임스>에 “(이곳은) 예전에 우리가 미국 영화에서 보던 장면 같다”고 말했다. 환경운동가들이 프랑스의 전통도 아닌 겨울 스케이트장을 운영하는 데 그토록 값비싼 대가를 치를 가치가 있느냐고 반문하는 이유다.

기후변화는 해안에서 반도처럼 튀어나온 지형의 도시인 생말로에 현실적인 위협이기도 하다. 지금도 해안가 일부에는 만조 때 바닷물이 넘칠 것을 우려해 모래주머니를 쌓아두었다. 신생 좌파정당인 플라스 퓌블리크 소속 시의원 에블린 올리비에는 “해수면이 상승하면 생말로는 섬이 될 수도 있다”며 “대기에 탄소를 내뿜는 실외 스케이트장을 생말로에 개설한 건 무책임하다고 본다”고 말했다.

그러나 반론도 만만치 않다. 생말로 스케이트장 설립자인 모르간 엑토르는 지난해에만 2만여명이 이곳을 찾았다며, 크리스마스 스케이트장에 대한 반대는 ‘정치적 기회주의’일 뿐이라고 주장했다. 소소한 환경 정책이 전통을 즐기는 시민들의 삶의 방식만 겨냥한다는 불만도 있다. 지난해부터 프랑스 전역을 휩쓴 ‘노란조끼’ 시위는 유류세 인상이 생계 유지에 자동차가 필수품인 서민층에 불공평하게 부담을 지운다는 분노가 촉발했다.

스케이트장에 5살 아들과 함께 온 시민은 “겨울 스케이트장은 전통의 일부이자 크리스마스의 매력”이라며 “스케이트장 개장을 취소하기 전에 도시의 자동차(들이 뿜어내는 배기 가스) 문제부터 해결해야 한다”고 일갈했다. 앞서 손주들과 이곳을 찾았다는 돌리도 “스케이트장 개장 시즌은 겨울 한철 단기간이며 아이들에게 대단한 즐거움을 준다”고 거들었다.

논쟁이 평행선을 그으면서, 인조 스케이트장의 대안을 찾자는 목소리도 나온다. 북부 도시 렌 당국은 대형 크리스마스 트리가 세워진 광장에 멋지게 치장된 이층 회전목마를 설치했다. 시민 노에미 코낭(22)은 “즐거움도 누리면서 환경에 부정적 영향을 주지 않는 다른 오락 활동을 찾을 수 없는 게 아니다”고 말했다.

조일준 기자

iljun@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)