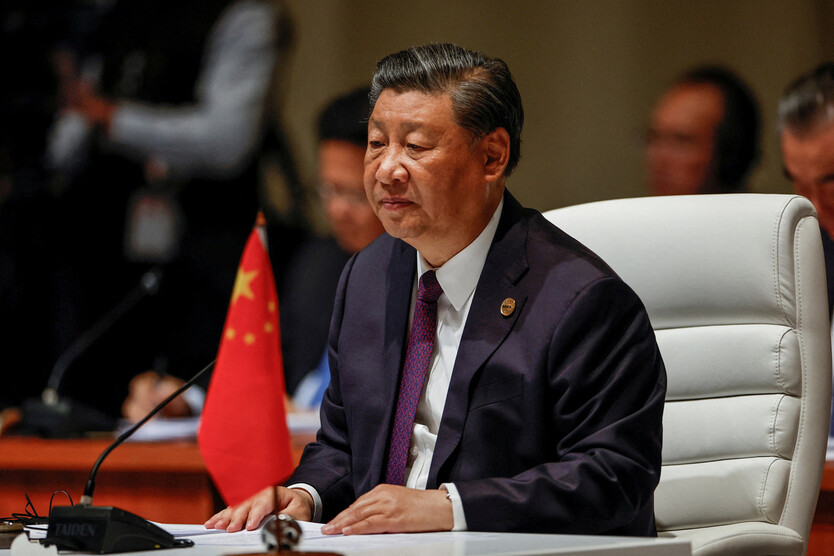

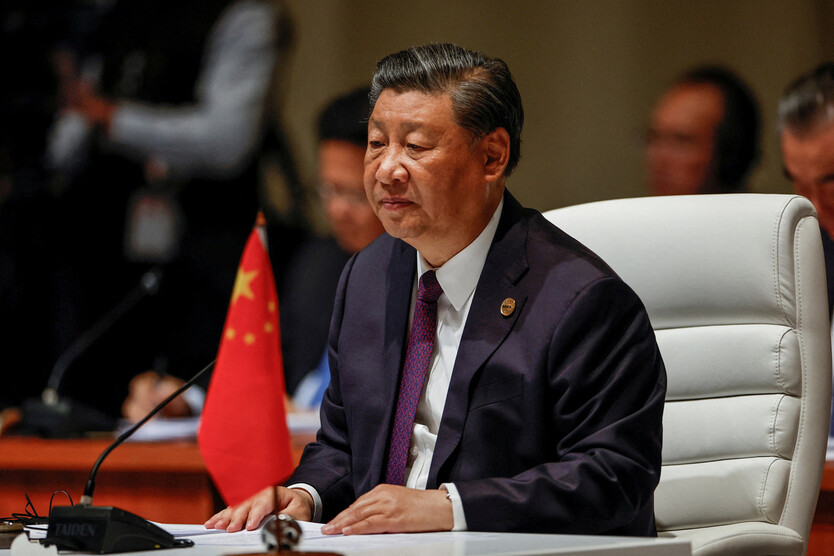

시진핑 중국 국가주석이 지난달 23일 남아프리카공화국에서 열린 브릭스 정상회의에 참석해 있다. 요하네스버그/로이터 연합뉴스

한반도를 둘러싼 안보 환경을 크게 뒤바꿀 것으로 보이는 북-러 정상회담이 임박한 것으로 관측되는 가운데, 이 흐름에 결정적 영향을 끼치게 되는 중국의 대응에 관심이 집중된다.

김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 10~13일 블라디보스토크에서 열리는 8차 ‘동방경제포럼’을 계기로 정상회담에 나설 수 있다는 4일(현지시각) 뉴욕타임스 보도와 이를 확인하는 미 핵심 당국자들의 발언이 이어지는데도 중국 당국은 사흘째 똑 부러진 입장을 밝히지 않았다.

보도 이후인 5~6일 외교부 정례브리핑에서는 시진핑 국가주석의 참석 관련 질문만 나왔고, 외교부 대변인은 “정보가 없다”고만 답했다. 7일 브리핑에선 ‘러시아와 북한이 무기거래를 하면, 유엔 안보리 결의 위반이냐’는 질문에 대해 마오닝 대변인이 “무기 거래는 명백히 (중국이 아닌) 러·북과 관련된 문제”라며 “아직 벌어지지 않은 일에 대한 가정적인 질문에 대답할 수 없다”고 말했다. 명확한 찬반 입장 없이 어정쩡한 자세를 취한 셈이다.

관영 언론들은 미국의 동북아시아 개입이 한반도 지역 정세를 불안정하게 만들었다는 전문가들의 주장을 전하고 있다. 관영 글로벌타임스는 6일 추이헝 화둥사범대 러시아연구센터 연구원을 인용해 김 위원장의 마지막 러시아 방문이 2019년 4월이라며 “2023년 동북아 상황은 (당시와) 근본적 변화를 겪었고 러시아와 일본·한국의 관계는 악화했다”며, 그 때문에 “러시아와 북한이 외부 위협에 공동 대처를 위해 안보 협력을 강화했다”고 주장했다. 리하이둥 중국외교학원 교수도 “북·러의 협력 강화는 미국이 강요한 것”이라고 말했다.

이는 중국 정부와 공감 아래 이뤄진 정세 분석으로 읽히지만, 시진핑 주석이 북·러의 ‘수상한’ 접근과 군사훈련에까지 힘을 실어줄지는 분명치 않다. 중국은 미국과 장기적인 ‘전략 경쟁’에 대비하기 위해 유럽이나 중립적 위치의 ‘글로벌 사우스’와 협력을 강화해야 할 필요가 있다. 중-러의 협력 강화는 미국에 맞서기 위한 ‘전략적 대응’이라 해석할 여지가 크지만, 북한까지 포함해 3국이 손을 잡는 것은 ‘책임 있는 대국’으로 거듭나려는 중국의 국제적 위신을 실추시킬 가능성이 높다.

나아가 우크라이나 전쟁에 사용하기 위한 포탄·미사일을 러시아에 제공하는 대가로 북한이 첨단 핵·미사일·핵잠수함 기술을 손에 넣는 ‘위험한 거래’에까지 동의할 가능성은 극히 낮다. 최근 미묘한 변화가 관찰되지만, 북핵 문제에 대한 중국의 공식 입장은 여전히 쌍중단(북한의 핵·미사일 실험과 한-미의 대규모 군사훈련의 동시 중단)과 쌍궤병행(비핵화와 평화체제 전환 동시 추진)이다. 우크라이나 전쟁에 대해서도 그동안 이뤄진 6번의 러시아 비난 등을 위한 유엔 총회 결의에서 ‘반대’가 아닌 ‘기권’을 택했다.

중국의 난처한 속내를 보여주는 ‘단서’는 북·러에 파견하는 대표단의 급이다. 중국은 북한 ‘전승절’(7월27일)에 국방장관을 참석시킨 러시아와 달리 리훙중 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장을 보냈다. 9일 북한 ‘건국일’에도 류궈중 부총리가 참석한다. 5년 전 70주년 땐 당 서열 3위의 리잔수 전국인민대표대회 상무위원장이 갔었다. 러시아 동방경제포럼에도 부총리급 인사를 보낸다.

베이징/최현준 특파원, 길윤형 기자

haojune@hani.co.kr