관치금융은 개발 연대의 산물이다. 돈이 궁했던 당시 정부가 자금을 은행에 직접 배분하고 강력한 인허가·규제 권한을 행사함으로써 금융시장을 쥐락펴락했다. 은행은 자율성을 제약받았지만 대신에 생존과 이윤을 보장받았다. 우리나라는 일본의 경제발전 모델을 상당수 벤치마킹했는데, 이것도 일본을 본뜬 것이었다. 일본에선 ‘호송선단식 금융행정’이라 했다. 전시에 해군의 호위로 상선이나 보급선이 항행 안전을 보장받는 것에 빗댄 표현이다. 관치금융은 개발 초기에는 경제발전에 기여한 측면이 있지만, 그 이후에도 관료들이 관성적으로 과도한 개입을 함으로써 금융업이 후진성을 면치 못하는 한 원인이 됐다.

2000년 이후에도 관치금융은 잊을 만하면 뉴스에 등장했다. 2003년 카드 사태 때 김석동 금융감독위원회 국장이 내뱉었던 “관은 치하기 위해 존재한다”는 말을 지금도 쓰는 이들이 있다. 당시 금융안정 대책을 발표하는 자리에서 관치금융 아니냐는 한 기자의 질문에 쏘아붙인 말이다. 그는 “과거에는 정부가 밀실에서 방안을 만들어 금융기관에 일방적으로 통보하는 형식이었지만, 이번에는 처음부터 금융권과의 협의를 거쳤다는 점이 달라졌다”는 설명도 덧붙였다.

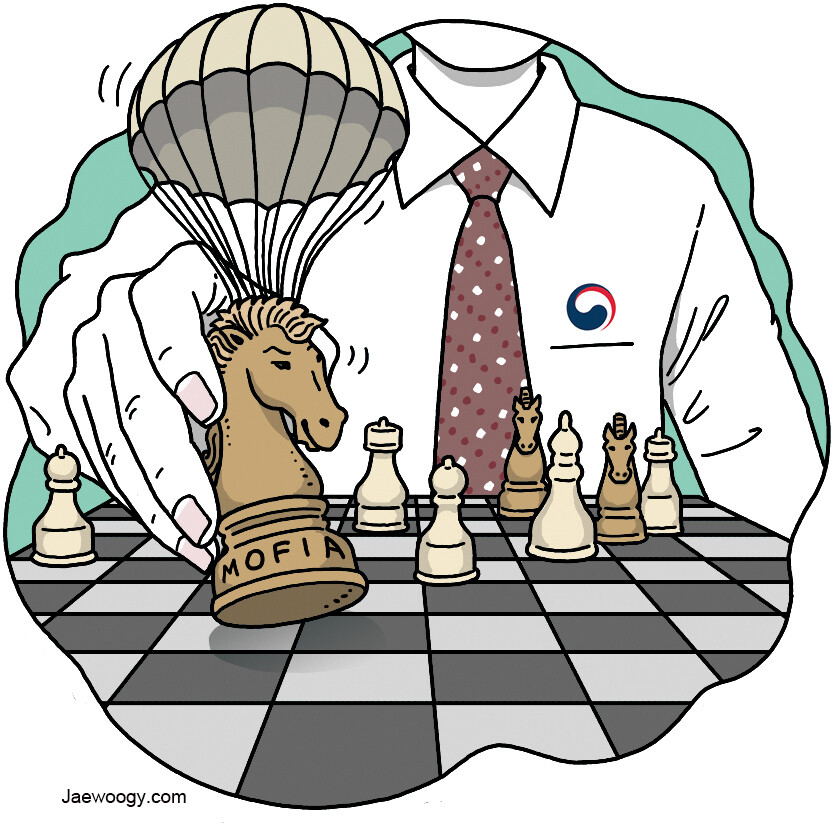

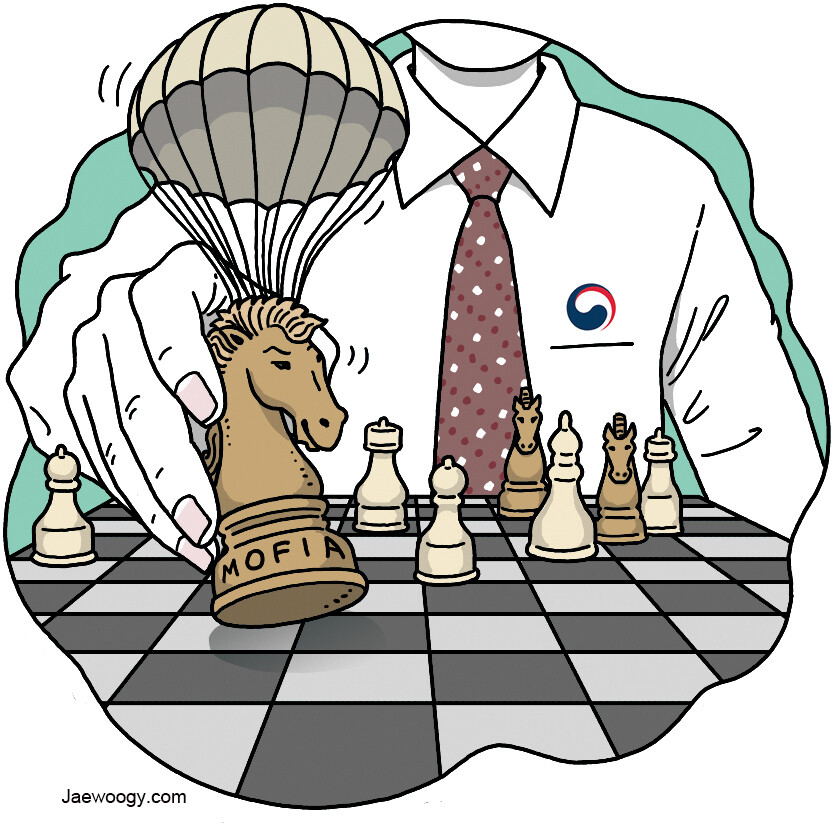

최근 금융지주 회장과 은행장 인선을 두고 관치금융이 다시 화두로 떠올랐다. 농협금융지주 회장에 윤석열 대통령 후보 캠프에서 활동했던 이석준 전 국무조정실장이 내정된 데 이어, 아이비케이(IBK)기업은행장 후임에 정은보 전 금융감독원장이 후보 가운데 하나로 거론됐기 때문이다. 김주현 금융위원장은 지난 20일 ‘금융권 수장 인선과 관련해 관치금융 논란이 나온다’는 한 기자의 질문에 “한국의 정치적 상황에서 (만들어진) 프레임적 개념이다. 금융이 다 관치 아니냐”고 반박했다. 낙하산 인사를 합리화하려는 것으로 보인다. 당국이 금융시스템 위험 관리와 소비자 보호를 위해 엄격히 감독하고, 최고경영자의 자질을 따지는 것은 당연한 임무다. 그러나 정치권 인사나 모피아(재정·금융 관료) 출신을 낙하산으로 내려보내는 것은 또다른 문제다. 금융업의 건전한 발전을 후퇴시킬 게 뻔하기 때문이다. 공교롭게도 이 전 실장과 정 전 원장, 김 위원장은 모두 모피아 출신이다. 서로 밀어주고 끌어주는 모피아의 세상이 계속된다는 말이 끊임없이 나올 수밖에 없다.

박현 논설위원

hyun21@hani.co.kr