‘백지선호 벌떼 하키 강렬했다’, ‘자신감 충만 백지선호 선수들 ‘체코가 이긴 게 이변’’, ‘조민호 첫골 백지선호 세계 6위 체코에 1-2 석패’…

꼭 5년 전인 2018년 2월15일 벌어진 평창겨울올림픽 아이스하키 한국과 체코의 첫 대결 뒤 나온 언론 보도 제목들이다. 당시 백지선 감독이 이끄는 한국 아이스하키 대표팀은 사상 첫 올림픽 본선행과 올림픽 첫 골, 세계 1위 캐나다와 선전(0-4) 등으로 1승도 거두지 못했지만 팬들의 열광적 박수를 받았다. 아이스하키 선수들을 밀착 취재한 다큐멘터리도 방영됐고, 파란 눈의 태극전사 등 귀화 선수들에 대한 찬사가 쏟아졌다. 여자 아이스하키 남북 단일팀의 감동적 경기까지 더해져 아이스하키는 대중에게 친근한 종목으로 다가왔다.

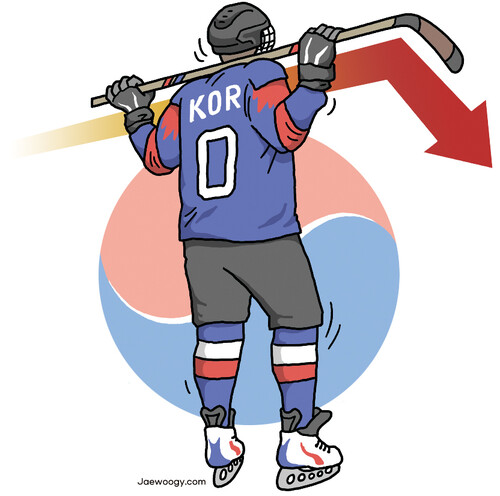

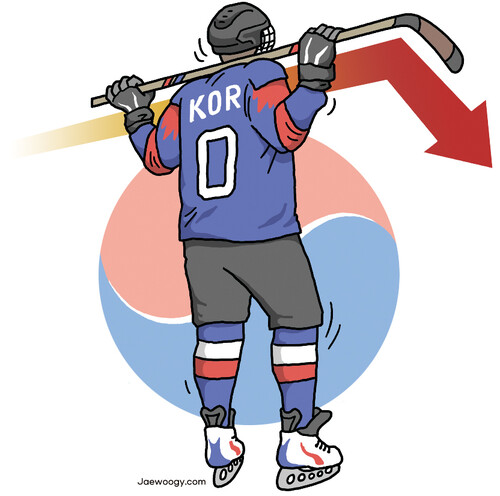

하지만 정확히 5년이 지난 지금 아이스하키의 현실은 황량하다. 상무팀은 약속과 달리 사실상 해체됐고, 실업팀 대명 킬러웨일즈는 코로나19로 인한 경영난으로 사라졌다. 올해 들어 하이원도 해산 수순을 밟고 있다. 구단주의 헌신으로 올림픽 수준의 선수를 육성한 에이치엘(HL) 안양이 유일하게 남았을 뿐이다. 평창올림픽에 앞서 “올림픽 성공과 저변 확대”를 꾀한다며 정부가 팀 창단 분위기를 조성했던 것과 천양지차다.

올림픽 전과 후의 차이는 경기장 사후 활용의 어려움에서도 보인다. 강원 강릉의 스피드스케이팅장이나 아이스하키장, 아이스아레나, 평창 슬라이딩센터는 정상적으로 사용되지 않고 있다. 이따금 국내외 대회가 열리기는 하지만 거대 규모의 시설 유지·관리 비용은 누적되고 있다. 그나마 내년 1월 예정된 2024 강원겨울청소년올림픽마저 끝나면 시설의 지속가능한 활용에 대한 논란이 커질 것으로 보인다.

메가 스포츠 이벤트가 애초의 장밋빛 기대효과와 달리 골칫덩이로 남는 이유는 기획·유치 단계부터 일회성 행사로만 생각하기 때문이다. 경제 효과나 국가·지역 홍보 성과를 들먹이지만 손에 잡히는 결과는 없다. 스포츠 토대 강화를 위한 장기 전망이 부재하는 것은 정치가 결정하기 때문이다.

겨울 종목이 모두 인기 스포츠가 될 수는 없다. 국제올림픽위원회(IOC)조차 겨울올림픽 개최지 확보가 어렵게 되자, 평창을 포함해 기존 개최지에서 돌아가면서 여는 방법을 고민하고 있다. 그럼에도 ‘평창 아이스하키 열풍’ 5년 뒤 실업팀 하나만 남은 상황은 씁쓸하다.

김창금 스포츠팀 선임기자

kimck@hani.co.kr