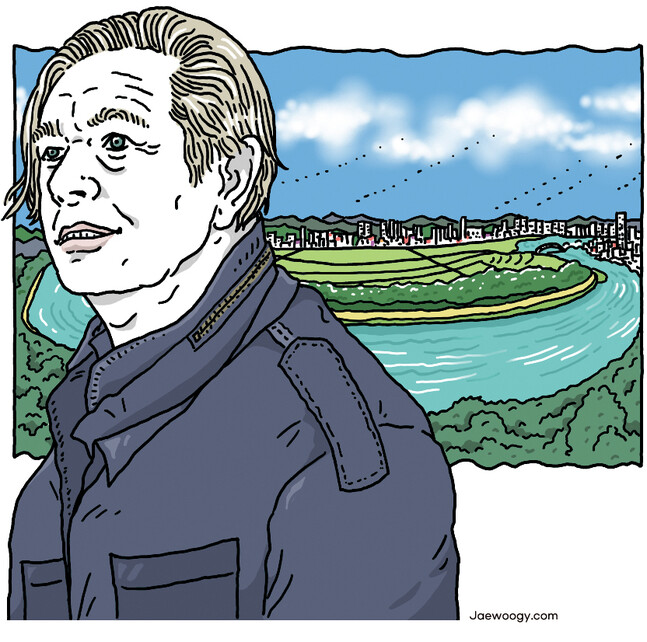

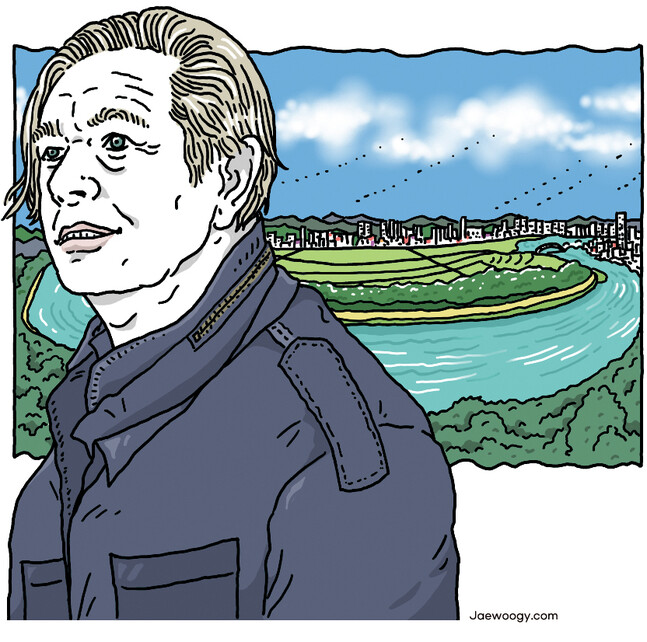

태화강 국가정원과 피트 아우돌프. 김재욱 화백

서울의 한강처럼 울산엔 태화강이 있다. 울산광역시를 서에서 동으로 가로질러 바다로 흘러간다. 신라 때 자장율사가 중국의 불교 성지 태화지(연못)의 이름을 딴 사찰을 강변에 세운 데서 이름이 유래했다. 그러나 울산에서 나고 자란 50대 이상은 ‘똥강’이란 멸칭에 더 익숙하다. 1962년 울산이 ‘특정공업지구’로 지정된 뒤 방대한 습지와 석호에는 공단이 빼곡히 들어섰고, 마구 버려진 오폐수로 인해 ‘죽음’이 강을 뒤덮었다.

하지만 오늘날 태화강 일대는 생태계 복원을 상징하는 기적의 무대가 되고 있다. 물고기 집단 폐사가 연례행사처럼 반복되던 강은 연어와 은어가 살고 고니가 깃드는 1급수 하천으로 거듭났다. 서쪽 십리대밭에서 시작하는 태화강대공원은 2019년 7월 국가정원으로 승격됐다. 순천만(2015년 9월)에 이어 두번째다.

전체 규모(83만㎡)는 순천만(112만㎡)보다 작고, 이름도 덜 알려졌다. 그러나 한창 조성 중인 ‘자연주의 정원’으로 국내외의 특별한 주목을 받고 있다. 세계 정원 디자인계에서 가장 핫한 거장 피트 아우돌프가 ‘다섯 계절의 정원’(1만8천㎡)을 만들고 있어서다. 2021년 9월 아시아 첫 작업지인 울산을 찾은 그는 “공업도시로 황폐화된 환경을 시민들이 복원한 스토리에 감명받았다”고 말했다. 지난달 5일에도 다시 내한해 2차 식재작업을 살펴보고 돌아갔다.

미국 뉴욕의 버려진 철길을 연간 800만명이 찾는 명소로 재탄생시킨 ‘하이라인 파크’(2006)에서 보듯 아우돌프는 영국의 풍경식 정원과 같은 “캔버스를 만들지 않는다.”(다큐멘터리 <다섯 계절>) 대신 최대치의 자연스러움을 심는다. 여러해살이풀과 꽃, 나무 등이 마치 원래 그 자리에 있었던 것처럼 자라고, 시든 꽃대와 생을 다한 식물조차 “자연의 일부”로 남겨진다. 그래서 그가 만드는 정원은 “식물이 서서히 쇠하면서 가장 아름다운 9~10월”을 시작으로 겨울, 봄, 여름을 거쳐 다시 가을에 이르는 ‘5계’의 순환을 통해 자연의 순리와 아름다움을 드러낸다.

태화강변 아우돌프의 정원은 식물들이 제자리를 잡을 내년 가을쯤 진수를 보여줄 것이다. “정원도 인생도 꽃이 만개하는 여름만 있는 것은 아니다. 식물은 쇠하게 마련이며, 꽃이 없더라도 (얼마든지) 아름다울 수 있다.”(<스타일러 주부생활> 인터뷰)

강희철 논설위원

hckang@hani.co.kr