로마에서는 원정에서 승리를 거두고 개선하는 장군이 시가행진을 할 때 노예들에게 행렬 뒤에서 “메멘토 모리”(너도 죽는다는 것을 기억하라)를 큰 소리로 외치게 했다고 한다. 승자에게 겸손을 요구한 것은 동서양이 따로 없다. 검도, 태권도 같은 동양의 무예 수련에서 겸양은 여전히 핵심 가치 가운데 하나다.

오늘날 스포츠 경기에서는 승리의 기쁨을 맘껏 드러내도 된다. 그것도 경기의 상품성을 높이는 요소 가운데 하나다. 1982년 스페인월드컵대회 독일과의 결승전에서 이탈리아의 마르코 타르델리가 기습 중거리슛으로 두번째 골을 넣은 뒤 머리를 흔들며 포효했다. ‘골 세리머니’의 개성 시대를 연 몸짓이었다. 요즘은 프로게이머나 바둑기사 가운데도 결정적 득점을 하거나 이겼을 때 세리머니(ceremony)를 하는 이들이 있다. 물론 ‘셀러브레이션’(celebration)이 더 맞는 표현이다.

애덤 스미스는 ‘도덕감정론’에서 “희로애락의 표현이 너무 과도하거나 부적절하다면 혐오감을 일으킨다”고 했다. 세리머니에도 제약이 있다. 외설적이거나, 누군가를 조롱하거나, 정치적인 세리머리는 징계를 부른다. 우리나라 프로야구에선 타자가 홈런성 타구를 친 뒤 자랑스레 방망이를 던지는 이른바 ‘빠던’이 볼거리지만, 미국에선 투수에게 무례를 범한 일로 본다. 세리머니는 사고로 이어지기도 한다. 2014년 10월 인도의 한 프로축구 선수는 팀이 1 대 0으로 지고 있는 상황에서 자신의 시즌 첫골을 넣고는 공중제비를 돌다 머리부터 땅에 떨어지는 바람에 안타깝게 세상을 떠났다.

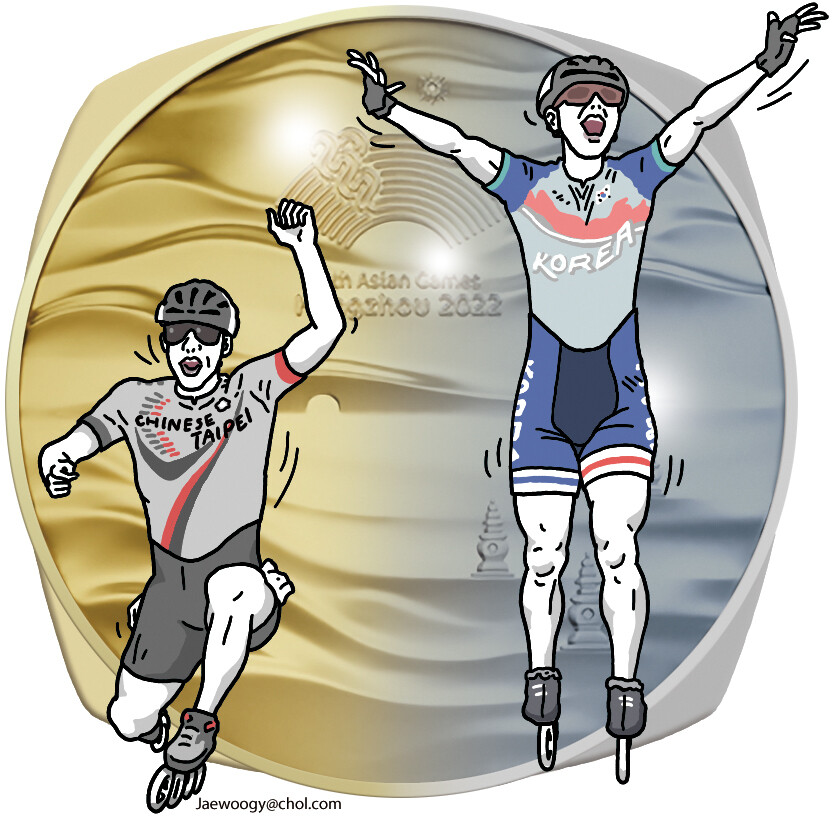

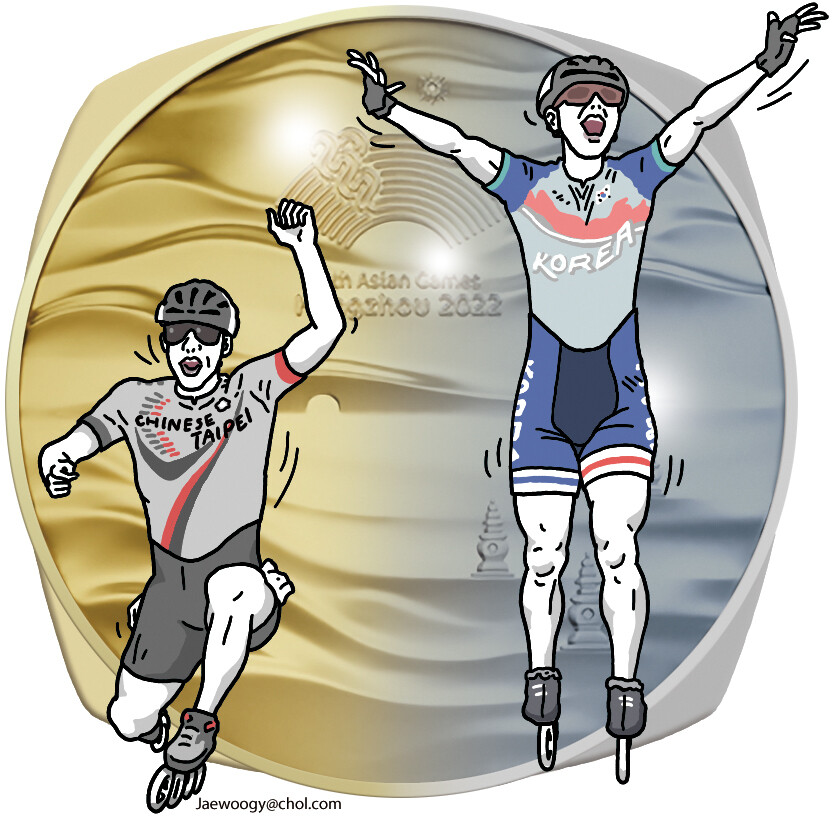

섣부른 세리머니로 경기를 망치는 일도 있다. 지난 3월 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식 호주와의 경기에서 강백호 선수는 7회 1사에서 2루타를 치고 나간 뒤 더그아웃을 보며 세리머리를 하다 베이스에서 발이 떨어져 태그아웃을 당했다. 이번 항저우아시안게임에선 남자 3천m 롤러스케이트 계주에서 정철원 선수가 결승선을 코앞에 두고 두 팔을 번쩍 들어올렸다가 막판까지 전력 질주한 대만 선수에게 0.01초 뒤지고 말았다. 평균 시속 43.9㎞로 달렸는데 12.2㎝ 차이로 금메달을 놓쳤다. 자신과 동료의 병역 혜택까지 놓친 당사자는 얼마나 아쉽고 미안할까.

‘주역’의 64괘 가운데 흉하고 언짢은 일이 전혀 없는 게 오직 ‘겸’(謙, 겸손) 괘 하나뿐임은 의미심장하다.

정남구 논설위원

jeje@hani.co.kr