미국 민주당 대선후보 경선에서 ‘백인 오바마’로 주목받던 베토 오로크 전 하원의원이 지난 11월 중도에 하차했다. “경선을 지속할 수단이 없다”고 했다. 12월3일엔 유색인종으로 다양성의 징표였던 카멀라 해리스 상원의원이 주저앉았다. “경쟁에 필요한 자금을 모으기가 어렵다”고 했다. 기업·개인으로부터 천문학적인 후원금을 모을 수 있는 미국조차 정치자금 조달은 힘겹다.

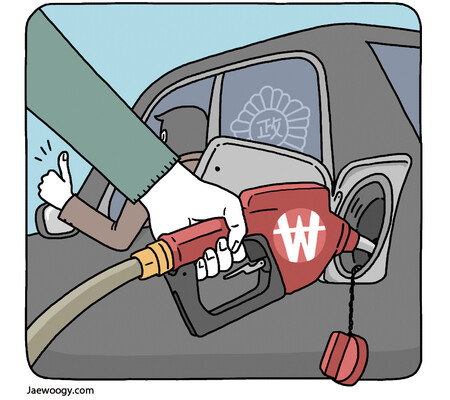

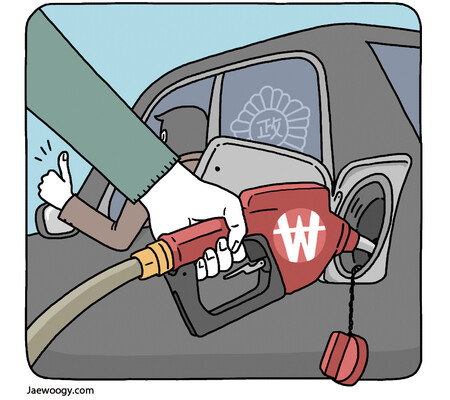

한국 정치도 이른바 ‘실탄’은 민감한 문제다. 기업 등 큰손으로부터 뭉칫돈을 모아 의원들에게 배분하는 걸 정치 리더의 주요 덕목으로 여기던 시절은 이제 전설이 됐다. 2002년 ‘차떼기 사건’ 여파로 2004년 개정된 정치자금법은 기업·기관·단체가 정당 또는 정치인을 후원하는 걸 금지했다. 대신 개인이 특정 정치인을 콕 찍어 후원하는 제도를 마련했다.

물론 후원금을 무작정 거둘 수 있는 건 아니다. 선관위에 등록한 후원회 계좌로만 받을 수 있다. 후원자에겐 30일 안에 영수증을 교부해야 한다. 총액도 엄격하다. 선거가 없는 올해 같은 때 국회의원은 1억5천만원까지 모을 수 있다.

후원자도 무한정 낼 수 없다. 개인의 연간 후원금 한도는 2천만원이다. 대통령 (예비)후보는 1인당 1천만원, 그 밖에 정당 및 정치인 후원 땐 1인당 500만원이 후원 한도다. 아무리 맘에 들어도 2천만원을 한 사람에게 몰아줄 수 없다. 검은돈을 단절하고, 소액후원 문화를 활성화하자는 취지다. 이를 피해 직원들 명의로 500만원씩 쪼개서 특정 의원에게 몰아주는 기업이 종종 문제가 된다.

평범한 월급쟁이도 제 돈 한 푼 안 들이고 맘에 드는 정치인을 후원할 수 있다. 개인당 연간 10만원까지 정치후원금은 연말정산 때 전액 환급해주므로 베푸는 기쁨을 누려보길 바란다. 정당에 소속되지 않은 공무원·교사는 의원을 직접 후원할 수 없고, 선관위를 통해 정당에 기탁해야 한다. 연말을 맞아 소득공제가 되는 10만원 후원금 모금을 위한 의원들의 홍보전이 치열하다. 무소속 손혜원, 더불어민주당 김종민 의원 등 몇몇은 이미 한도 1억5천만원을 다 채웠다고 한다. 그러나 다수 의원은 사회관계망서비스 등을 통해 ‘한 푼’을 호소한다.

신승근 논설위원

skshin@hani.co.kr