선거법은 제47조 1항에 ‘정당은 선거에 있어 선거구별로 그 소속 당원을 후보자로 추천할 수 있다’고 명시하고, 2항엔 ‘후보자를 추천할 때에는 민주적인 절차에 따라야 한다’고 명토 박았다. 정당에 공천권을 부여하되 민주적인 공천 의무를 함께 부과한 것이다.

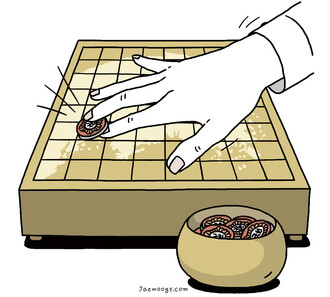

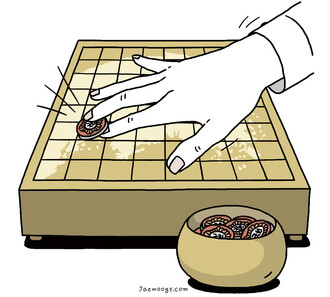

‘정당 추천 후보자’가 되면 소속 정당의 공통 기호를 배정받고, 선거운동 등에서 당의 전폭적 지원을 받는다. 특정 지역에선 ‘공천=당선’을 의미한다. 정당은 인재 영입·충원, 당 이미지 개선, 현역 의원 통제 등에 공천권을 널리 활용한다. 제헌의회 선거와 제2대 총선에서 공천은 유명무실했다. 그러나 제3대 총선을 앞둔 1954년 자유당이 181명의 당 후보를 선정·지원해 114명을 당선시키면서 공천은 위력을 발휘했다. 박정희 등 5·16 쿠데타 세력이 만든 민주공화당은 ‘공천권은 당 총재에게 있다’고 명시했다. 김대중·김영삼·김종필 등 ‘3김’도 가신 그룹 육성과 정치자금 확보 등에 공천권을 활용했다.

‘제왕적 총재’의 폐해 극복과 당정 분리가 시대적 요구로 등장한 2002년 새천년민주당 대선후보 경선을 계기로 각 당은 국민에게 공천권을 돌려주겠다고 선언했다. 외부인이 참여한 공천심사위와 국민경선 등 상향식 공천은 대세가 됐다. 하지만 ‘전략 공천’이란 명목으로 여전히 하향식 공천을 혼용한다. 경쟁력 있는 인재 발굴·영입을 통한 선거 승리가 명분이지만 당 대표, 계파 보스, 특히 대통령과 그 측근들이 전략 공천에 막강한 영향력을 행사하면서 사달이 끊이지 않았다. 반대파 찍어내기에 악용해 당이 풍비박산 나는 일도 빈번했다. 2008년 18대 총선 때 친이명박계의 ‘공천 학살’에 맞선 친박근혜계 김무성·홍사덕·서청원 등의 ‘친박연대’ 결성, 2016년 20대 총선 때 친박계의 ‘유승민 찍어내기’에 반발한 새누리당 김무성 대표의 ‘옥새 파동’ 등이 극명한 사례다.

더불어민주당이 지난 17일 총선 불출마 장관들의 지역구 등 15곳을 전략 공천 지역으로 확정했다. 이해찬 대표는 “모든 후보가 이의를 제기할 수 없는 공천”을 다짐했지만, 문희상 국회의장 아들의 지역구 세습 논란, 친문 인사 ‘낙하산’ 우려 등 복병이 곳곳에 남아 있다.

신승근 논설위원

skshin@hani.co.kr